ダンス、バレエ、オペラ、演劇、文楽、歌舞伎、ミュージカル……〈舞台芸術〉のあらゆるジャンルを縦横無尽に鑑賞し、独自の切り口で世界を見わたす舞踊・演劇ライターの高橋彩子さん。

「いろんなジャンルを横断的に観ると、舞台はもっとおもしろい!」ーー毎回ひとつのキーワード(テーマ)をピックアップして、それぞれの舞台芸術の特徴やおもしろさ、共通するところや異なるところに光を当てていただきます。

***

運命

「運命」という言葉はしばしば使われるが、それがどういうものかは、実際のところ捉え難く説明し難いように思う。辞書を紐解くと、「人間の意志を超えて、幸福や不幸、喜びや悲しみをもたらす超越的な力。また、その善悪吉凶の現象」などとある。古くから存在する概念でありながら、時代性も宗教性も感じないほど現代にも浸透しているこの言葉。舞台ではこれまでどのように描かれてきたのだろうか?

変えられなかった運命〜演劇『オイディプス』〜

私達は人生の岐路において様々な選択をする。正しい判断ができてよかったとしみじみ思うこともあれば、あの時ああすればよかった、と後悔することもあるだろう。どちらの場合でも、「これが自分の運命だったのだ」と自分に言い聞かせて納得しようとする人は少なくないはず。でも、自分が考えて下したはずの決断すら、大昔に決まっていたことだったとしたら? ギリシャ神話をもとにソポクレスが書いた『オイディプス』は、まさにそんな物語だ。

- 〈あらすじ〉

- コリントスの王子オイディプスは、「実の父を殺し、母と床を共にし、子を産ませ、やがて盲目となり物乞いをする」との予言を受けたため、故郷を離れて放浪の旅に出ている。通りかかったテーバイで、道を通る人になぞなぞを出し、解けなかった人を食べてしまうスフィンクスの謎を見事解いた彼は、王座が空位となっていたテーバイの国王として迎えられ、前国王ライオスの妻イオカステを娶って2男2女をもうける。

しかしテーバイに災いが続いたため、オイディプスは神託(神の意をうかがうこと)を受けるが、結果は、先王ライオスを殺した者がテーバイにいる限り災いは続くというものだった。オイディプスはそれが誰なのかを知ろうとするが、やがて明らかになったのは、オイディプスが旅の途中で殺した男がライオスであり、彼はオイディプスが幼い頃、「実の子がお前を殺し、お前の妻との間に子をなす」との予言を受けてオイディプスを殺そうとした実の父親だという事実だった。イオカステは自殺し、オイディプスは自らの目を潰してテーバイを出るのだった。

真実の探求を厭わない、知勇に優れた王でありながら、その実、何も見えてはいなかったオイディプス。予言を受けて本人も周囲も悲劇を回避しようと行動したのに、結末を変えることはできなかった。苛酷な運命を前にして無力である人間を描いた本作は、「運命論」を地で行くような物語だ。なお、ソポクレスは晩年にこの『オイディプス』の続編にあたる『コロノスのオイディプス』を書き、乞食となったオイディプスが運命を受け入れ、帰国を促す声や政争に巻き込もうとする声に耳を傾けず寿命を全うする姿を描いている。

親たちから受け継がれた運命〜歌舞伎『三人吉三』、演劇『森 フォレ』〜

河竹黙阿弥が書いた歌舞伎『三人吉三』も、登場人物たちが因縁=運命に翻弄される話。特徴的なのは、親の世代によって運命が決まり、子の世代へと受け継がれていく点だ。

- 〈あらすじ〉

- 夜の大川端(大川の川畔)。客が落とした百両の金を渡そうと運ぶ夜鷹(最下級の遊女)おとせの前に、美しい娘が現れるが、おとせが金を持っていることを知るや男の姿を顕して金を奪い、娘を川へ突き落とす。この女装した男は、盗賊のお嬢吉三。その様子を駕籠から見ていた男が、その百両を貸してくれと言い出す。この男も、やはり盗賊のお坊吉三。互いに名は知っていたお坊吉三とお嬢吉三は金を巡って斬り合いになるが、これまた盗賊の和尚吉三が仲裁に入り、同じ「吉三郎」の名を持つ三人は義兄弟の契りを交わす。

一方、おとせは八百屋の久兵衛に助けられ、父・伝吉が待つ家に送られる。するとそこには、奉公先の金百両をなくしたまま行方知らずとなっていた久兵衛の息子・十三郎がいた。十三郎はおとせの客となり百両をなくし、川に身を投げようとするところを伝吉に助けられたのだった。再会して恋仲となる十三郎とおとせ。

久兵衛には、お七と名付けて女の姿で育てた実子がいたが、行方がわからなくなり、探しているうちに幼い十三郎を拾い、育てたのだった。しかし、伝吉は、幼い頃に捨てたおとせの双子の兄こそ十三郎であることに気づく。つまり十三郎とおとせは血を分けた兄妹だった。そして実は、久兵衛の実子こそ、お嬢吉三だった。

この伝吉は和尚吉三の父であり、かつて、武士だったお坊吉三の父が将軍家から預かった名刀・庚申丸を盗んだ人物。その結果、お坊吉三の父は切腹、お家は断絶となった。伝吉は庚申丸を盗んだ際、妊娠したメス犬を斬り殺したのだが、その5日後に生まれた伝吉の子供の全身に犬のようなマダラの斑があり、伝吉の妻は発狂して子供ともども大川に身を投げて死んでしまった。件の百両は、盗んだあと伝吉が川に落としてしまった庚申丸が、十三郎が奉公する道具屋に売られた際の代金なのだった。しかし庚申丸はひょんなことからお嬢吉三が手に入れる。

大川端で百両を預かった和尚吉三はその金を父・伝吉に渡そうとするが、その金はお坊吉三の手に渡り、取り戻そうとした伝吉はお坊吉三に殺される(つまりお坊吉三は知らない間に父親のかたきを討つ)。おとせと十三郎は伝吉の死骸の横に犯人の手がかりを見つけ、和尚吉三に訴えるが、和尚吉三はそれがお坊吉三の仕業であると悟りつつ、おとせと十三郎を殺す。当人たちは知らないが二人が兄妹である以上、「畜生道」に落ちるとされた近親相姦になるからだ。そして二人の首を、お上から差し出せと言われているお嬢吉三とお坊吉三の身代わりにしようとする。

しかし、身代わりは成功せず、三人は久兵衛にお家再興のための庚申丸と百両を託し、追手に取り囲まれ、互いに刺し違えて死を迎えるのだった。

劇中、「親の因果が子に報い……」という和尚吉三のセリフがあるが、まさに、和尚吉三、お坊吉三、お嬢吉三の親の世代で生まれた因縁の糸が、一層複雑に絡み合って、子供たちをがんじがらめにする。その糸を、自らの手で断ち切り、刀と百両を収まるべき場所に戻して、義兄弟と共に果てる和尚吉三。そのせいか、壮絶なラストにもある種の爽快感が感じられる。

さて、この『三人吉三』をモチーフに劇作家・野木萌葱が書き下ろす現代劇『湊横濱荒狗挽歌〜新粧、三人吉三。』(みなとよこはまあらぶるいぬのさけび〜しんそう、さんにんきちさ。)が、8月に誕生する。演じるのは、和尚吉三にあたる役に玉城裕規、お嬢吉三にあたる役に岡本玲、お坊吉三にあたる役に森優作というフレッシュな顔ぶれ。どのような舞台になるのだろうか?

KAAT神奈川芸術劇場プロデュース「湊横濱荒狗挽歌〜新粧、三人吉三。」

もう一作、レバノンに生まれ、内戦を経験してカナダに亡命後、フランスで活動する1968年生まれの劇作家ワジディ・ムワワドが2006年に書いた『森 フォレ』も、この『三人吉三』に負けず劣らず複雑な、何世代にも及ぶ運命の糸で織り上げられた壮大な物語だ。

- 〈あらすじ〉

- モントリオールに住む20歳の女性ルーは、自分を訪ねてきたフランス人古生物学者ダグラスによって、母エメが自分と男児の双子を妊娠していたこと、しかし男児の胚珠はエメの子宮から脳へと移って悪性腫瘍を引き起こしたことを知る。ダグラスはそんなエメの頭と同じ形をした第二次世界大戦時の頭蓋骨を持っており、ルーのルーツに繋がると考えていた。ダグラスと共に、自らのルーツをたどることにしたルーは、カナダ北部セント・ローレンヌ川の畔に住む、母エメを捨てた祖母リュスに会いに行き、リュスの母リュディヴィーヌについて聞かされる。さらなる情報を求めてフランスへと旅立ったルーとダグラスを待ち受けていたのは、7世代にわたる女性たちの歴史、そして思いがけない真実だったーー。

『炎 アンサンディ』『岸 リトラル』に続く、ムワワドの‟「約束の血」四部作”の第三部として書かれた本作。上村聡史が演出を手がけて世田谷パブリックシアターで上演され話題を呼んだ『炎 アンサンディ』『岸 リトラル』に続いて、この7月、同じ上村演出での『森 フォレ』公演がひかえる。出演は、シリーズ初登場の成河、瀧本美織、前2作に登場した岡本健一、『炎 アンサンディ』に出演した麻実れい、ほか。

まるで呪いか刻印のように、親と同じ双子を生んだり共通する臓器の特徴を有したりと、特異な相似形を描きながら血を繋げていく女性たち。しかし、過去を紐解いた現代のルーがみつけるのは、血だけではない。それが何であるのかは、ぜひ劇場でご確認を。

世田谷パブリックシアター「森 フォレ」 宣伝美術:秋澤一彰 宣伝写真:山崎伸康

「運命の女」と呼ばれて〜オペラ・バレエ・演劇『マノン・レスコー』『サロメ』『カルメン』『ルル』〜

“ファム・ファタル”という言葉がある。直訳すれば、「運命(宿命)の女」。男を破滅させる魔性の女を意味し、様々な文学や絵画で表現されてきた。その代表例としてよく挙がるのが、アベ・プレヴォーの小説『マノン・レスコー』のマノンや、プロスペロ・メリメの小説『カルメン』のカルメン、オスカー・ワイルドの戯曲『サロメ』のサロメ、フランク・ヴェーデキントの戯曲『地霊』『パンドラの箱』のルルなど。それぞれ、ジュール・マスネ作曲のオペラ『マノン』やジャコモ・プッチーニ作曲のオペラ『マノン・レスコー』、ケネス・マクミラン振付のバレエ『マノン』、ジョルジュ・ビゼーのオペラ『カルメン』、ローラン・プティ振付やアルベルト・アロンソ振付のバレエ『カルメン』、リヒャルト・シュトラウスのオペラ『サロメ』、バレエ・リュスが生んだセルゲイ・スデイキン振付『サロメの悲劇』やモーリス・ベジャール振付『サロメ』、アルバン・ベルクのオペラ『ルル』などになっている。

マノンは純朴な神学生デ・グリューと恋に落ちて彼を“堕落”させ、サロメは踊りの褒美として自分になびかなかった預言者ヨカナーンの首を父王に要求してこれを手にし、カルメンは伍長だったドン・ホセを脱走兵にした挙げ句に彼を捨てて殺人者にし、ルルはシェーン博士やその息子アルヴァやゴル博士や画家シュヴァルツや伯爵令嬢など関わるあらゆる人々を不幸に巻き込み……。男たち(『ルル』の伯爵令嬢は女性だが)は平穏な人生を送るはずだったのに、彼女たちと出会ったせいで、破滅を迎えてしまう。それだけ美しく魅力的な女性というわけだ。ヨカナーンのみ、サロメに惹かれてはいないが、ギュスターブ・モローやオーブリー・ビアズリーの絵画を見ても実に美しく妖艶で、舞台でも男を惑わせる魅力的な女性として表されることが多い。

しかし、こうしたファム・ファタルは、ヒロインを当事者と言うより、男性の性愛の対象として扱うことで成立している。ここで言われる「運命」とは、女性の運命ではなく、あくまで男性の運命である。

その点で納得できた舞台の一つが、東京二期会で上演された、ペーター・コンヴィチュニー演出のオペラ『サロメ』。このプロダクションでは、舞台を核シェルターのような閉鎖された空間に設定。サロメの周囲の人々は閉塞状況の中で身勝手に享楽的に生きるが、唯一、サロメは、大胆に振る舞いながらも荒廃し切った状況の中で愛を希求する。しばしばストリップティーズのように演出される「七つのヴェールの踊り」の場面で、コンヴィチュニーのサロメは外へ出たいという思いを表現し、触発されるように人々が出口を求めて暴れ、多くは落命する。終盤、オペラの歌詞通りサロメはヨカナーンの首を求めるが、実際の演出では「生きた」ヨカナーンを伴って出口が見えなかった舞台装置の外へと脱出することに成功。死の匂いに満ちた陶酔の歌として歌われることの多いラストの独唱も、ヨカナーンとの新しい愛を喜ぶ歌として歌われる。狭い舞台の中で出口を求めてもがいていたヒロインが、発想の転換によって舞台の外に出口を見出すさまは、閉塞した現代社会に対して示唆と勇気を与えるものだとも感じた。

★ネザーランド・オペラ、東京二期会との共同制作によりイェーテボリ歌劇場で上演された、コンヴィチュニー演出『サロメ』↓

この連載の第一回でも書いた通り、音楽という軸がしっかりとあるオペラでは演出面での様々な冒険が可能で、時折こうした刺激的な舞台に出会える。

そしてこの夏は、ヒロインの目線で作品を捉えた新演出のオペラ『カルメン』と『ルル』が観られそうなのだ。

まず、7月に新国立劇場が上演するアレックス・オリエ演出『カルメン』。オリエの解釈では、カルメンは、現代的で知的な、自由人の芸術家。いわば、「力、喜び、勇気、反骨心、自由の象徴」だ。そのカルメンが、独占欲が強く嫉妬深く拒絶を受け入れられない男・ドン・ホセに恋してしまったがために悲劇を迎える。舞台は現代の日本に設定され、東京の「スペイン週間」のようなイベントで来日した歌手のカルメンとホセが、クラブで出会うという。

新国立劇場「カルメン」セットプランより

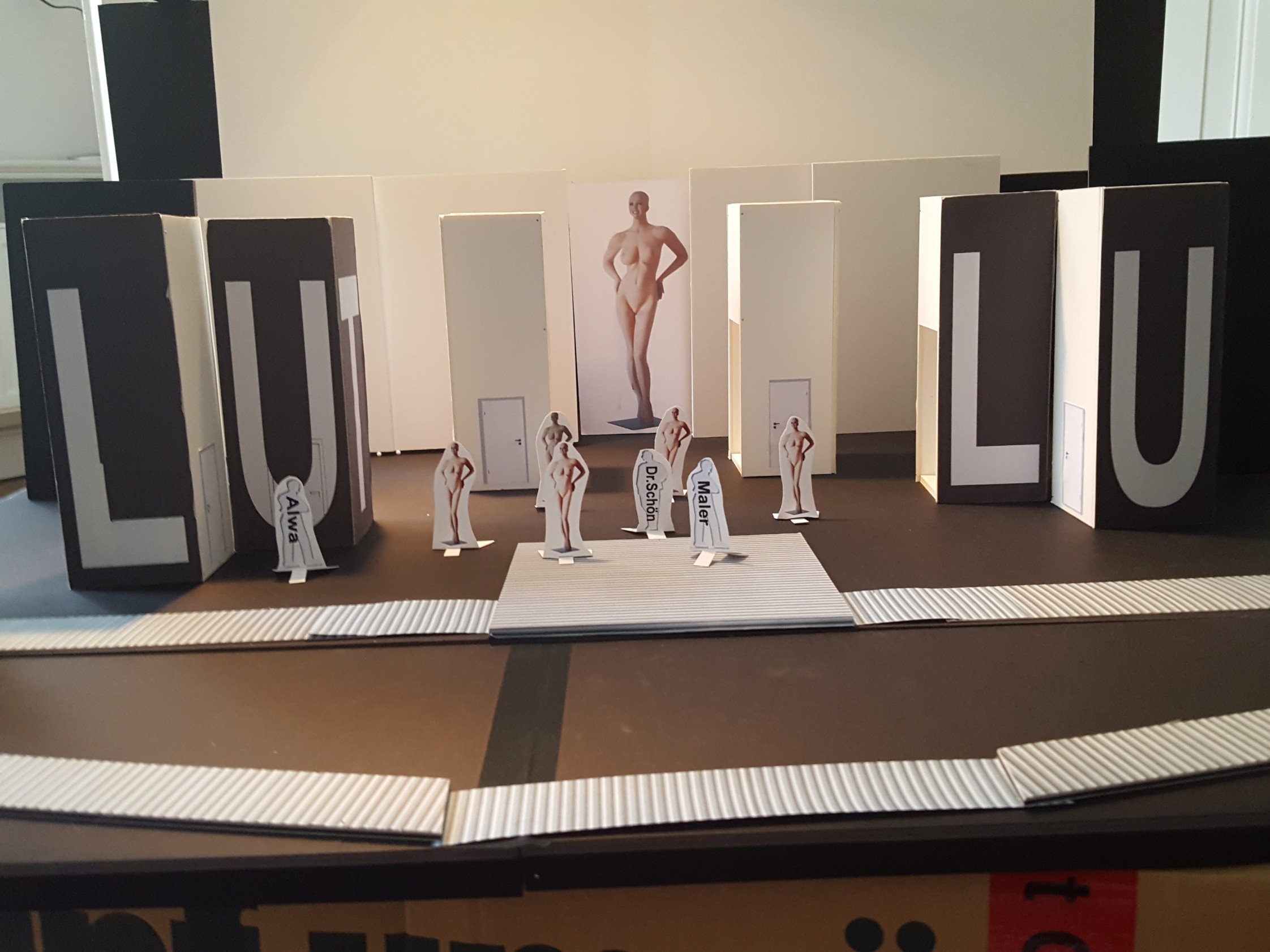

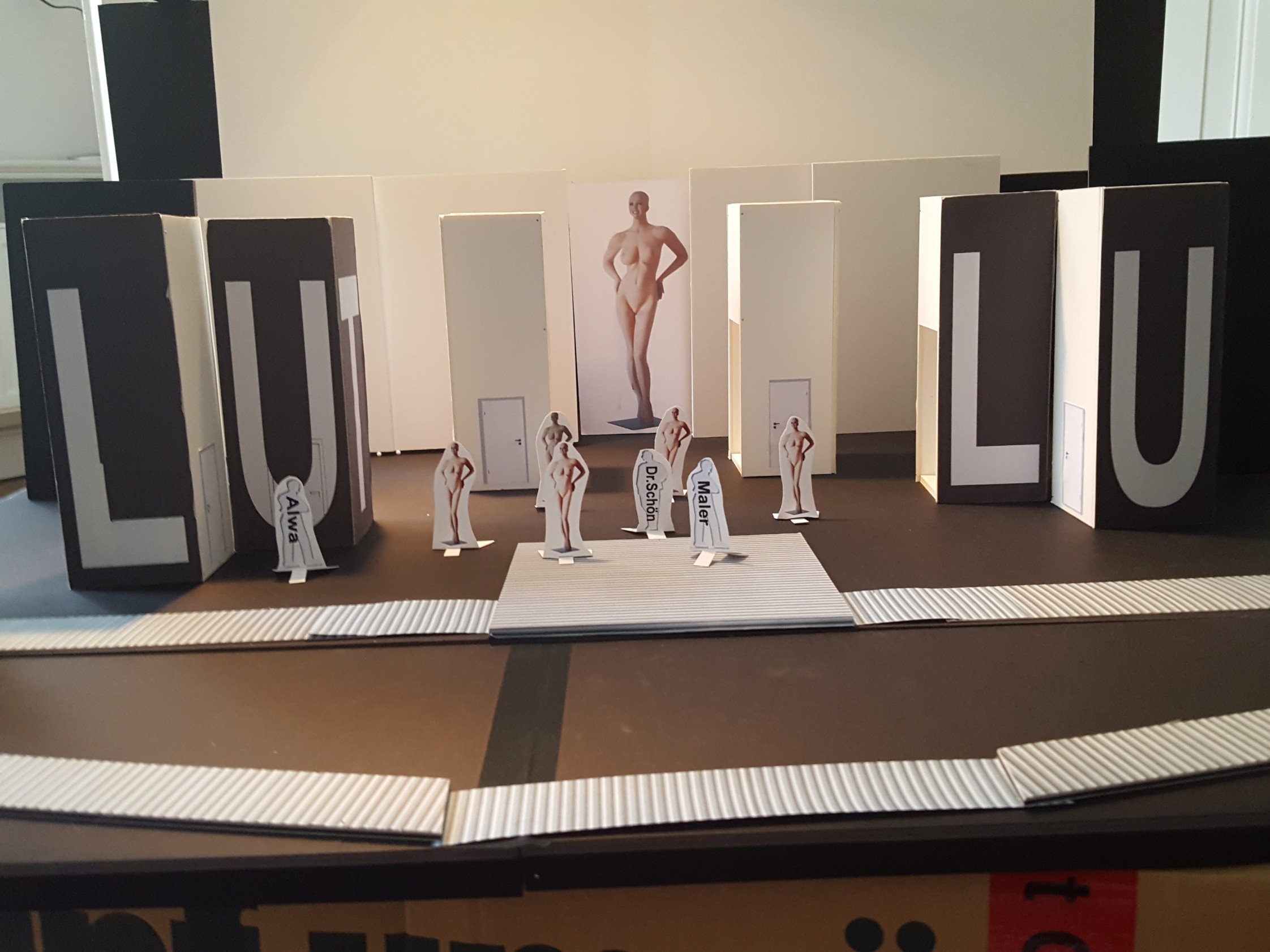

次に、8月に東京二期会が上演するカロリーネ・グルーバー演出『ルル』。グルーバーは、ファム・ファタルとしてのルルは男性から見た一面的な姿に過ぎず、貧民街で自分の本名すら知らされずに育ち、シェーン博士によって売春婦として訓練を受けさせられ、あらゆる男女から性的な対象として扱われるルルは社会の犠牲者であるとし、その出生と内面、魂に焦点を当てるという。

東京二期会「ルル」セットプランより

東京二期会「ルル」衣裳プランより

このように、「運命」とは、様々な形で舞台上の人物に影響を与えるものとして表現されてきた。

ちなみに、筆者にとって、舞台に関する運命の出会いの一つは、中学生の頃に図書館で手に取ったダンスマガジンに掲載されていた、ベジャール振付『ニーベルングの指環』の公演写真。中学・高校では演劇部に所属していたから既に舞台とは縁があったのだが、それ以後、様々なバレエの記事を求めて図書館や本屋に通い、ダンス公演に足を運ぶようにもなり、部長として演出を手がけた高校演劇コンクールでの舞台には、ベジャール作品の動きやキリアン作品の照明の要素を自分なりに取り入れたのだった!

図書館でのあの出会いがなかったら、今の仕事に就いてはいなかっただろう。あなたにとって、運命の舞台作品は何ですか?

★次回は2021年7月1日(木)更新予定です