ダンス、バレエ、オペラ、演劇、文楽、歌舞伎、ミュージカル……〈舞台芸術〉のあらゆるジャンルを縦横無尽に鑑賞し、独自の切り口で世界を見わたす舞踊・演劇ライターの高橋彩子さん。

「いろんなジャンルを横断的に観ると、舞台はもっとおもしろい!」ーー毎回ひとつのキーワード(テーマ)をピックアップして、それぞれの舞台芸術の特徴やおもしろさ、共通するところや異なるところに光を当てていただきます。

***

素顔のままで!?

美術、照明、衣裳、ヘアメイク……様々な要素が結集して一つの世界を作るのは、舞台芸術の魅力。フルコースや懐石料理を食べるように、私たちはお膳立てされた夢の世界に浸る。しかし、素材の良さだけで勝負するシンプルな料理だって、やっぱり捨て難いのではないだろうか。それは舞台とて同じこと。今回は、削ぎ落とされた“素”の舞台をご紹介する。

能面をつけない能〜『安宅』『橋弁慶』〜

連載第1回でも書いた通り、能は妄想の芸術としての側面が強い。シテ=主役は人物を現す面や装束をつけてはいるものの、情景を表す凝った舞台美術はなく、道具も最小限。すべてを説明するのではなく、基本的には、演者の芸の力を受けて、観客が想像力を働かせる芸術だ。

さらに、シテと呼ばれる主役が「直面(ひためん)」、つまり面すらつけずに演じるものも存在する。能ではよく、「前場(まえば)」=前半に出てきた老人などのシテ=前シテが、じつは神的・霊的な存在であり、「後場(のちば)」=後半に後シテとして真の姿を現すのだが、この直面が用いられる作品では、主役は時間・空間を超越した存在ではなく、全編を通じて現世の人間として描かれるのが特徴。ただし、あたかも面をつけているかのように演じるのが直面の鉄則なので、能楽師の真の素顔が見えるというわけではもちろんない。演者は化粧にも面にも頼ることなく、年輪を刻んできた自身の顔でもって、時代や世代の違う役柄をも演じなくてはならないのだ。

第3回で紹介した『安宅』も、そんな“直面物”の一つ。『安宅』では、子方(子供)が演じる源義経も、シテである弁慶を含むその家臣たちも、誰一人面をつけない。関所の通過を巡る緊迫感あふれる応酬が、まさに現在進行系のドラマとして展開する。

同じく弁慶が主役の『橋弁慶』も、シテはやはり直面。こちらは弁慶と義経の五条橋での出会いを描いたものだ。

| 比叡山の僧である弁慶は、五条天神へ参詣に行こうとするが、五条橋で12〜13歳の少年(牛若丸)が人を斬り回っているからと伴の者に止められ、逆に自分がその少年を成敗するとして橋へ赴く。一方、牛若丸は、母の言いつけに従って明日寺へ入るため、千人斬りはこれが最後だ、とやってくる。こうして弁慶と牛若丸は五条橋で相まみえるが、牛若丸の素早い動きに弁慶は翻弄され、降参。互いに名乗り合った結果、牛若丸の家来となる。 |

この作品の中での弁慶は、大鎧をつけ大長刀を持った僧兵姿。対する牛若丸は女装しているという設定で、子方が演じる。

なお、能には『船弁慶』という曲もあるが、こちらは、物語は弁慶中心に展開するものの、前シテは静御前、後シテは平知盛の霊。ここでも義経はやはり子方が演じる。

『橋弁慶』はセルリアンタワー能楽堂で2021年5月に見ることができる。シテは観世流能楽師の清水義久。「能に親しむ-観世流-」と銘打った公演で、能の約束事や道具の解説などもつくので、能デビューにはうってつけだろう。

能「橋弁慶」 撮影:前島吉裕

装飾を取り払い、動きだけで勝負〜素踊り「新 紀尾井素踊りの会 第二回 藤間勘右衞門」、袴能 東京能楽囃子科協議会『鵺』〜

直面の能をご紹介したが、能には、面だけでなく、装束すらつけない「袴能」もある。これは、読んで字のごとく、紋付袴で演じる能のこと。そのための決まった演目があるわけではなく、通常の能の曲を、袴姿で演じる。日本舞踊でこれに該当するのが、鬘や衣裳や化粧をつけず、紋付袴か着流しの着物で踊る「素踊り」。舞台美術も、ないに等しいほど簡素なことが多く、演じ手の力量が丸裸になってしまうし、観客のほうも日頃何を見ているのかということを突きつけられる。

しかしこれがじつに面白いのだ。だって、想像してみてほしい。クラシック・バレエの全編を、優れた踊り手が、ノーメイク&レオタード姿で観客の前で踊るさまを。普段は見えない身体のラインや動かし方が見られるのは、そのジャンルの観客として、贅沢な体験だろう(もっとも、バレエではもともと身体のラインがわかる衣裳が多いけれども)。そして、それでも舞台が美しく成立するとすれば、その芸は本物中の本物。

もちろん、豪華な衣裳や美術あってこそのクラシック・バレエだが、レオタード版にもまた違う妙味があるから、どちらも楽しめばいいーー。というのが、言ってみれば、能における袴能、日本舞踊における素踊りの発想だ。

素踊りを見るなら、紀尾井ホールの企画、「新 紀尾井素踊りの会」がオススメ。第一回の八世藤間勘十郎に続き、第二回としてこの4月に登場するのが、六世藤間勘右衞門だ。踊られるのは、『長生』と『浮かれ坊主』の2演目。前者は「栄能春延寿」という本名題(正式名)を持つ曲で、そこからも分かる通り、おめでたい内容の格調高い祝儀舞だ。後者は、願人坊主(大道芸をしたり人の代りに参詣などをする乞食坊主)が面白おかしく踊る歌舞伎舞踊。藤間流家元であると同時に、歌舞伎俳優・四代目尾上松緑である勘右衞門ならではの踊りを楽しみたい。

藤間勘右衛門

また、だいぶ先にはなるが、6月の東京能楽囃子科協議会公演では、連載第5回でご紹介した名人・友枝昭世が、第8回でちらっと言及した『鵺』を袴能で演じるので、要チェック。

声を通して情景が浮かび上がる〜素浄瑠璃 横須賀女流義太夫演奏会『加賀見山旧錦絵 長局の段』、演奏会形式 東京・春・音楽祭『パルジファル』『マクベス』〜

言うまでもなく袴能や素踊りにも聴く楽しみはあるのだが、より聴覚面に特化した舞台もフィーチャーしたい。

まずは「素浄瑠璃」。これは人形浄瑠璃(文楽など)の人形がつかないバージョン、つまり太夫と三味線による演奏を聴かせるものだ。太夫が言葉で、三味線が音で描写する、登場人物たちの思いや情景は、じつに豊かで、ただのナレーションや伴奏とは一線を画す。文楽の技芸員たちによる素浄瑠璃の会も時折行われるのだが、ここでは女流義太夫をご紹介しよう。

文楽と異なり、人形が存在しない、女流義太夫。近年は文楽人形や乙女文楽とコラボレーションを行うこともあって、それはそれでいいものだが、メインの活動は素浄瑠璃だ。

その女流義太夫の太夫の頂点で燦然と輝いているのが、人間国宝、竹本駒之助。駒之助の語りを初めて聴いた時、筆者は自分が間に合わなかったかつての文楽の名人の語りはこのようなものであっただろうと想像した。それもそのはず、人形浄瑠璃の盛んな淡路の天才少女だった駒之助は、共に文楽史に残る名人でのちに人間国宝となる二人、十代目豊竹若大夫と四代目竹本越路大夫に弟子として教えを受けた人物。女性として異例なばかりか文楽の太夫すら羨むような経歴の持ち主だ。その駒之助がひとたび語れば、そこに舞台美術がなく人形がいなくても、全ては驚くほど鮮やかに浮かび上がる。

その駒之助が5月、弟子の鶴澤津賀花の三味線で、『加賀見山旧錦絵』長局の段を語る。実際に起きた侍女の仇討ちに、加賀の前田家のお家騒動を絡めた作品で、天明2(1782)年、人形浄瑠璃の薩摩座で初演され、その後、歌舞伎にもなった。

| 足利持氏の館。局岩藤は自らが加担するお家乗っ取りの陰謀が書かれた密書を、中老尾上に拾われたと疑い、尾上をいじめ抜いた挙げ句、草履で打擲して屈辱を与える。尾上はその場を耐えしのぐが、下女お初の心配をよそに、岩藤一味の悪事を書き残して、自害してしまう。事態を予期しながら主人の命を救えなかったお初は、尾上が自害した懐剣で岩藤を刺し、主人の無念を晴らす。お初はその場で自害しようとするが止められ、2代目尾上の名を許される。 |

この物語のうち、長局の段は、屈辱を受けて部屋に戻った尾上を、初が心配しながらも、尾上の厳命を受けて出かけ、戻って尾上の死骸を見つけるまで。尾上の苦しみや、尾上を慕い、案じる初の思いを、駒之助と津賀花が臨場感たっぷりに表すさまをご堪能あれ。昔の言葉だけに難解なところもあるので、集中して至芸を味わうためにも、一度、床本を読んで予習しておくことをおすすめする。

駒之助(左)と津賀花

もう一つ、紹介したいのは演奏会形式のオペラだ。オペラと言えば、様々な要素が集まる総合芸術の代名詞のような存在だが、歌手陣とオーケストラの演奏だけで送る演奏会形式を聴くと、楽曲の素晴らしさに改めて心打たれること必至。上野で毎春開かれる、国内最大級のクラシック音楽の祭典「東京・春・音楽祭(東京春祭)」では、そうした魅力を味わう演奏会が複数行われる。

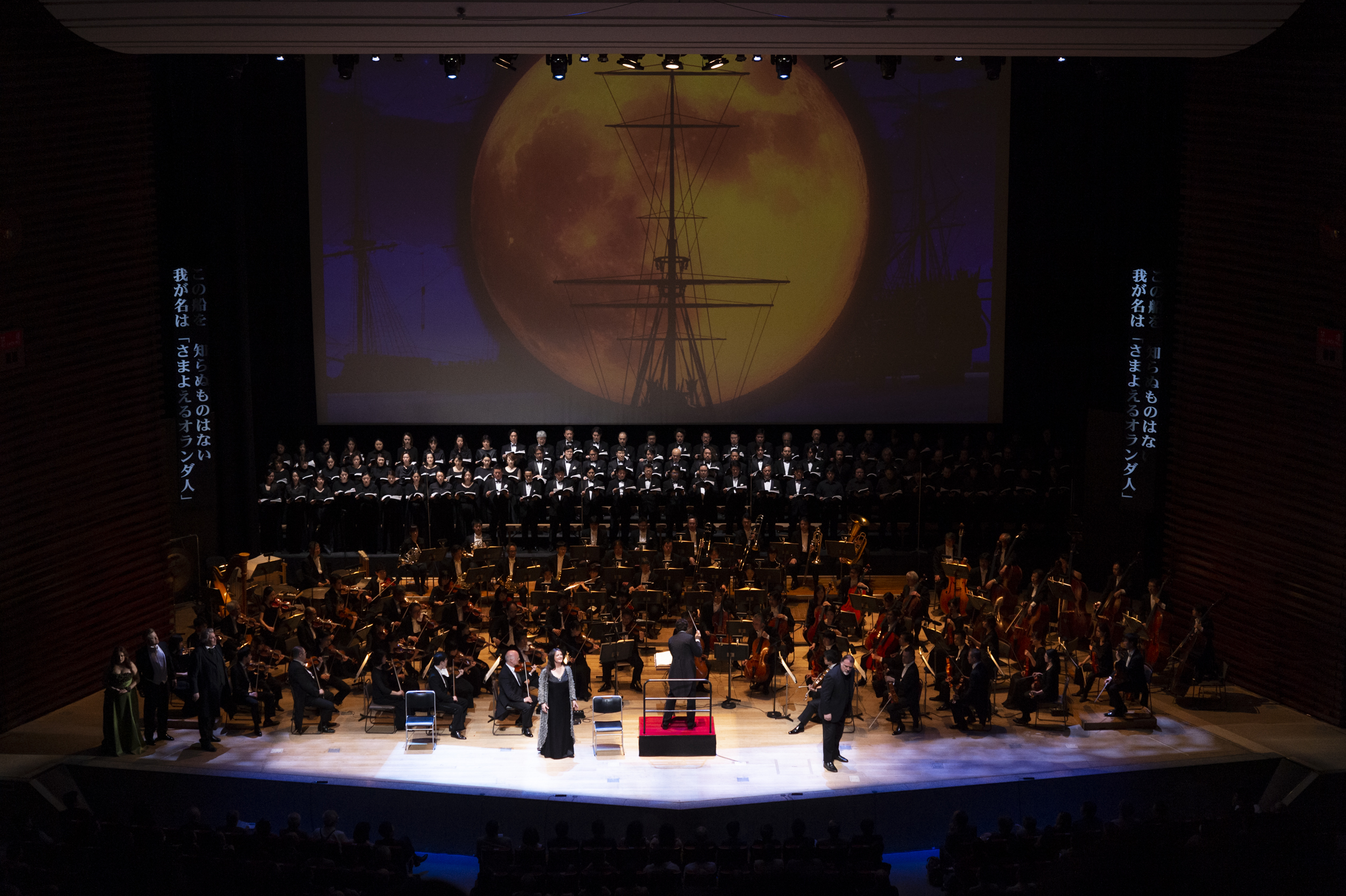

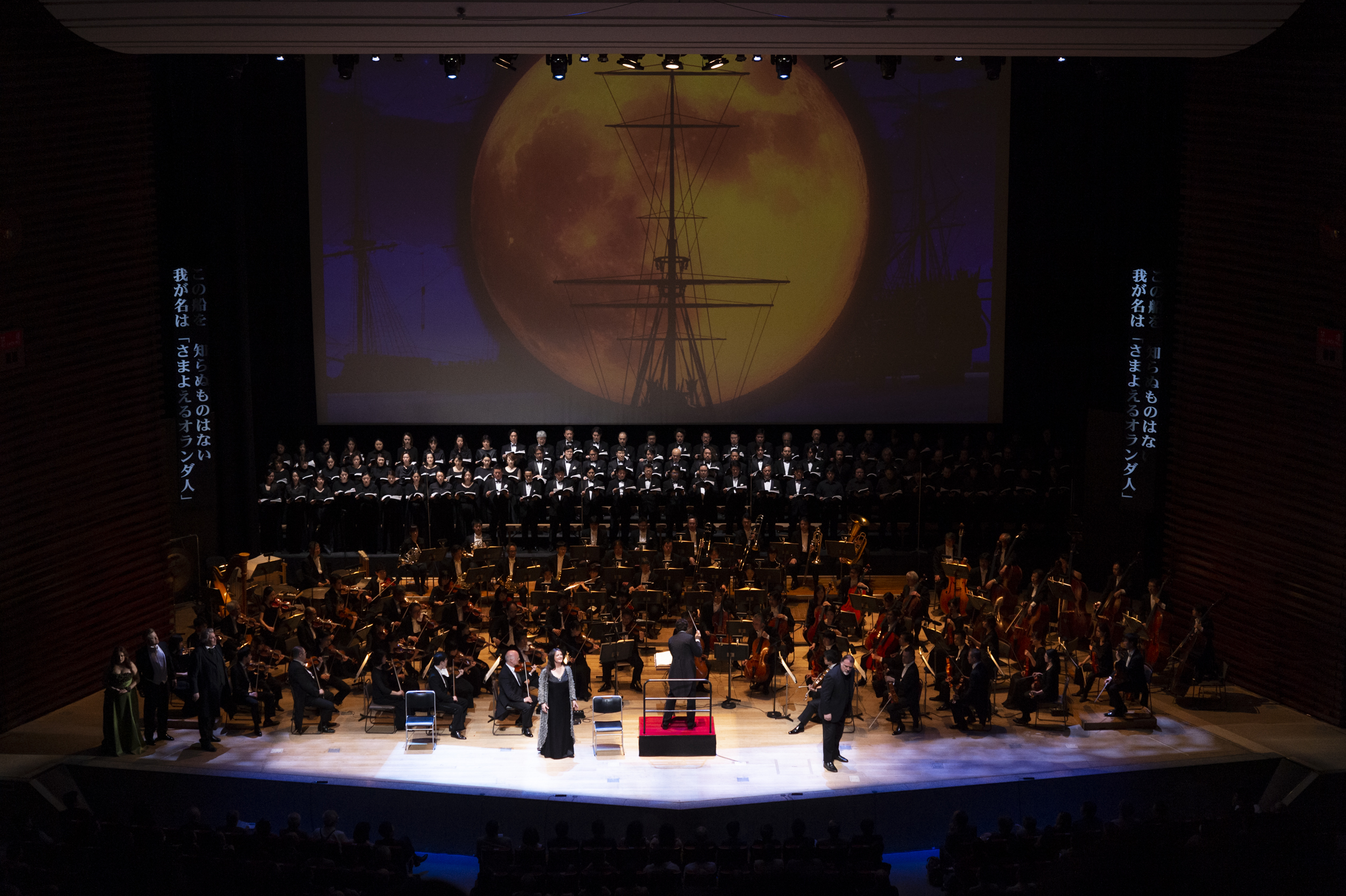

まず、東京春祭が2010年以来、毎年続けている「ワーグナー・シリーズ」。リヒャルト・ワーグナーのオペラを1作ずつ上演する試みで、これまで数々の名演が生み出されてきた。ワーグナーのオペラは、上演時間が長いもので5時間以上かかるのだが、筆者がvol.1から欠かさず聴いてきた経験から言って、あまりにも雄弁なワーグナーの音楽と、それを余すところなく体現する演奏があれば、視覚的に地味だったり大きな動きがなかったりすることは、まったくもって障害にならない。自前のドレスやタキシードを着た歌手たちの感情のこもった表情や仕草を見るのも新鮮。ちなみに、趣味でヴァイオリンを弾く筆者にとっては、2014年からゲスト・コンサートマスターとして参加する、元ウィーン・フィルコンサートマスターのライナー・キュッヒルの演奏姿も楽しみの一つ。ただ、視覚的な要素がないぶん、物語を追うのは少々難しくなるので、初めて聴く作品の場合には、あらすじを予習しておいたほうが安心だ。

東京春祭ワーグナー・シリーズ(2019.04.05《さまよえるオランダ人》)©︎東京・春・音楽祭実行委員会/青柳 聡

このワーグナー・シリーズのvol.12となる今回演奏されるのは、vol.1と同じ『パルジファル』。その内容については、連載第2回でご紹介したので、そちらを参照してほしい。指揮は、ドイツを中心にヨーロッパで活躍するマレク・ヤノフスキ。ワーグナーの聖地、バイロイト音楽祭でも「ニーベルングの指環」四部作でタクトを振り、東京春祭でも2014〜2017年に同作を振っている。演奏は、同シリーズに欠かせないNHK交響楽団。

マレク・ヤノフスキ ©︎Felix Broede

もう一つ、イタリアが生んだ巨匠リッカルド・ムーティが指揮する『マクベス』も聴き逃せない。ムーティは自身が展開してきた「イタリア・オペラ・アカデミー」の東京版を、東京春祭15周年となる2019年にスタート。これは、日本の若手奏者による東京春祭特別オーケストラの伴奏のもと、ソリスト、指揮者をムーティが指導し、その成果として演奏会形式でオペラを上演するもの。こう書くとまるで発表会のような内容を想像するかもしれないが、若いとはいえ一流プロの集まりなので心配無用。ヴェルディのオペラ『リゴレット』を題材としたvol.1に続いて、今回もやはりヴェルディの『マクベス』を扱うわけだ。イタリア・オペラの神髄を味わいたい。

リッカルド・ムーティ ©Todd Rosenberg Photography 2014

さらに今年は、「東京春祭プッチーニ・シリーズ」も始動。こちらは1982年生まれの若きイタリア人指揮者フランチェスコ・イヴァン・チャンパが、読売日本交響楽団と演奏する。

“素”の先へ〜レクチャー・パフォーマンス佐藤朋子『オバケ東京のためのインデックス 序章』、ツアー・パフォーマンス高山明/Port B『光のない。ーエピローグ?』

さて、最後は演劇だ。ここまでの流れからして、リーディング公演について書くのが順当なのだが、“演劇の「共有知」を活用し、社会の「共有地」を生み出すプロジェクト”であるシアターコモンズ’21においてまもなくユニークな公演が開幕するので、今回はそちらをご紹介したい。

まず、佐藤朋子のレクチャー・パフォーマンス、『オバケ東京のためのインデックス 序章』。レクチャー・パフォーマンスとは、文字通りの説明で恐縮だが、観客や聴衆に対する「レクチャー」の形式を取るパフォーマンスのこと。つまり、講義に近い雰囲気のものが多いのだが、そこから思いがけない世界へ連れて行かれるケースも。佐藤朋子のパフォーマンスもそうで、例えば2018年発表の『しろきつね、隠された歌』は、説経節『信太妻』や岡倉覚三(天心)のオペラ『The White Fox』などを引き合いに出して狐と人間を巡る日本の物語を語る作品だったが、綿密なリサーチに基づくレクチャーという雰囲気ながらじつはフィクションが盛り込まれており、素顔とおぼしき佐藤が最後に狐の面をつけると、観客は狐につままれた気分に。その佐藤の新作『オバケ東京のためのインデックス 序章』では、港区をリサーチし、1957年に岡本太郎が発表した都市計画構想「おばけ東京」を端緒に、論を展開するという。多くの大規模開発プロジェクトが進行する港区から、佐藤が紡ぎ出す物語に注目だ。

佐藤朋子 ©︎Masahiro Hasunuma

次に、高山明/Port B『光のない。ーエピローグ?』。

この公演のテキストは、ノーベル賞作家エルフリーデ・イェリネクが、東日本大震災および福島原発事故を受けて2012年の3月に発表した戯曲だ。これに先立ってイェリネクは、震災の半年後である2011年9月、日本の地震と原発事故にインスパイアされた戯曲『光のない。』を発表しており、『光のない。ーエピローグ?』はいわば続編にあたる。戯曲と言っても、イェリネクの場合、話者の指示がほぼないまま一人称の言葉が続く散文形式。「真実の言葉は一つとして、言われないままにはしなかった、と彼らは言う、彼らが見たはずはない。目撃証人としてわたしは言う、真実の言葉はどれも、言われないままになっている。」(林立騎訳・白水社)といった具合に。従って通常の戯曲以上に、上演者によって作品の印象は異なるだろう。

Port Bはこの『光のない。ーエピローグ?』を、戯曲発表の半年後である2012年秋に初演。これは新橋駅周辺に再構築された「3.11後の福島」の12の地点を、観客がポストカードの指示を頼りに巡り、各地点でカードに呼応する景色を眺めながら、いわきの女子高生達によるイェリネクのテクストをラジオから聴くという「ツアーパフォーマンス」だ。つまり“出演者”は素顔どころか、ラジオからの声という究極的にシンプルな形で観客の前に現れる。

2011年の3.11からわずか半年のスパンで発表・上演されてきたこの作品は、2021年3月、パンデミックの中にあり“復興五輪(となるはずだった)”を巡って右往左往する東京で、私たちに何を語りかけるのだろうか。

高山明/Port B『光のない。ーエピローグ?』 ©︎Masahiro Hasunuma

こうして見ていくと、“素”“シンプル”と言いながら、そこに広がるのは、この上なく複雑で繊細で豊かな世界。想像力と思索を、どこまでも働かせたい。

★次回は2021年4月1日(木)更新予定です