ダンス、バレエ、オペラ、演劇、文楽、歌舞伎、ミュージカル……〈舞台芸術〉のあらゆるジャンルを縦横無尽に鑑賞し、独自の切り口で世界を見わたす舞踊・演劇ライターの高橋彩子さん。

「いろんなジャンルを横断的に観ると、舞台はもっとおもしろい!」ーー毎回ひとつのキーワード(テーマ)をピックアップして、それぞれの舞台芸術の特徴やおもしろさ、共通するところや異なるところに光を当てていただきます。

***

対立

人類の歴史は対立・衝突の歴史と言ってもいいだろう。我々は様々な諍いによって人間関係や勢力図を塗り替えてきた。国家間の対立は今も私たちの生活に少なからぬ影響を与えている。それ自体は嘆かわしいことだが、対立があり緊張関係があるからこそ、それがほぐれた時の歓びや楽しみが生まれるのもまた事実。哲学者カントは笑いを緊張の緩和から来るものだと分析したし、モダン・ダンスの祖マーサ・グラハムは動きの基礎を「コントラクション(収縮)とリリース(弛緩)」だと唱えた。緊張はその対極にある弛緩とセットで、人間の感情や表現を作り出すものなのだ。今回は、舞台芸術が描いてきた、緊張感あふれる対立について、近々観られる舞台を中心にご紹介しよう。

国家と戦争 〜シェイクスピアの歴史劇〜

ギリシャ悲劇、修羅能、歌舞伎……古来、戦争は多くの舞台で題材とされてきた。シェイクスピア作品もその例に漏れず、“歴史劇”に分類される作品群では、実際に起きたイギリス−フランス間の戦争やイギリスの内戦が描かれている。1作ずつ完結した作品だが、時系列順に並べると、『ジョン王』『リチャード二世』『ヘンリー四世』2部作 、『ヘンリー五世』『ヘンリー六世』3部作 、『リチャード三世』『ヘンリー八世』 。このうち、醜い王子が悪の魅力たっぷりにのし上がっていく『リチャード三世』はよく上演される人気作だが、それ以外の作品を日本で観る機会は決して多くない。

しかし、今年は日本で歴史劇を幾つも観られる年となるはずだった。まず、1998年からシェイクスピアの全戯曲を上演してきた彩の国さいたま芸術劇場 「彩の国シェイクスピア・シリーズ」 が残り3作となり、2月に『ヘンリー八世』 、6月に『ジョン王』 を上演すると発表していたが、コロナ禍で『ヘンリー八世』は公演半ばにして中止、『ジョン王』も中止 となった。シリーズを牽引してきた蜷川幸雄亡き後にシリーズの芸術監督となり、両作品の演出家でもある吉田鋼太郎 は「必ず近い将来、 極近い将来『ジョン王』も『ヘンリー八世』も上演しようと思っています」 (原文ママ)とコメントを出しているので、実現を楽しみに待ちたい。一方、新国立劇場では、2009年から続いた歴史劇シリーズ最終作として『リチャード二世』を10月に上演 『ヘンリー六世』『リチャード三世』『ヘンリー四世』『ヘンリー五世』 は全て鵜山仁 が演出を手がけ、シリーズのほとんどに出演している常連キャストも多いため、息はピッタリ。壮大な歴史ドラマを見届けよう。

新国立劇場『ヘンリー五世』(2018)より。ヘンリー五世(浦井健治)とキャサリン(中嶋朋子) 撮影:谷古宇正彦

一触即発のドラマ 〜能『安宅』、歌舞伎『勧進帳』、文楽『鳴響安宅新関』勧進帳の段

戦争そのものではないが、一触即発の状況を描くドラマ に、能『安宅』 と、そこから生まれた歌舞伎『勧進帳』 、そして明治に生まれた文楽『鳴響安宅新関』勧進帳の段 がある。

この作品の主役は武蔵坊弁慶。源頼朝に追われて落ち延びる源義経と弁慶ら家来たちは、山伏(山野で修行する僧または修験道の行者) とその従者に化けて安宅の関を通過しようとする。しかし関所で「自分たちは奈良東大寺の再建のため全国を巡って寄付(=勧進)を集めている僧である」と名乗った弁慶らを、関守の富樫左衛門は「義経一行が山伏の姿で関所を通ろうとしているから山伏に限っては通すことができない」と拒む。負けじと「山伏を討てば熊野権現の仏罰があたる」と言い返す弁慶。富樫が「真の山伏なら『勧進帳』を持っているはず。それを読み聞かせてくれ」と言うと、弁慶は持っていた巻物を、まるでそれが本物の勧進帳であるかのようにスラスラと読み上げる。

途中で富樫が勧進帳を覗こうとし、これに気づいた弁慶とにらみ合いになる場面 は、とくに歌舞伎 では、弁慶、富樫、義経が見得を切るひとつの見せ場 。また、文楽 でも、富樫と弁慶の人形が見得を切る 。弁慶の機転で無事に関所を通ることになった一行だが、富樫の部下が、山伏の従者が義経に似ていると進言し、富樫は再び彼らを止める。かくなる上は強行突破か!といきり立つ義経の家臣たちを弁慶が抑えつつ富樫らと対峙する場面 は、歌舞伎にもあるが、ぜひ一度、能で観てみてほしい 。弁慶の後ろからじりじりと家来たちが迫るさまは、静かなイメージのある能からは想像もつかないほどの迫力だ。弁慶が主君であるはずの義経を杖で打ったことに感銘を受けた富樫は、疑いが晴れたとして通過を許可する。

能『安宅』 は8月6日、「能楽公演 2020 ~新型コロナウイルス終息祈願~」 歌舞伎『勧進帳』 は、来年に延期になった「十三代目市川團十郎白猿襲名披露」 文楽『鳴響安宅新関』勧進帳の段 は今年2月に国立劇場で上演されたばかりなのでしばらく観る機会はないかもしれないが、以下で抜粋映像をお楽しみいただきたい。

VIDEO

なお、この物語をもとに黒澤明監督が撮影した映画『虎の尾を踏む男達』 も必見。

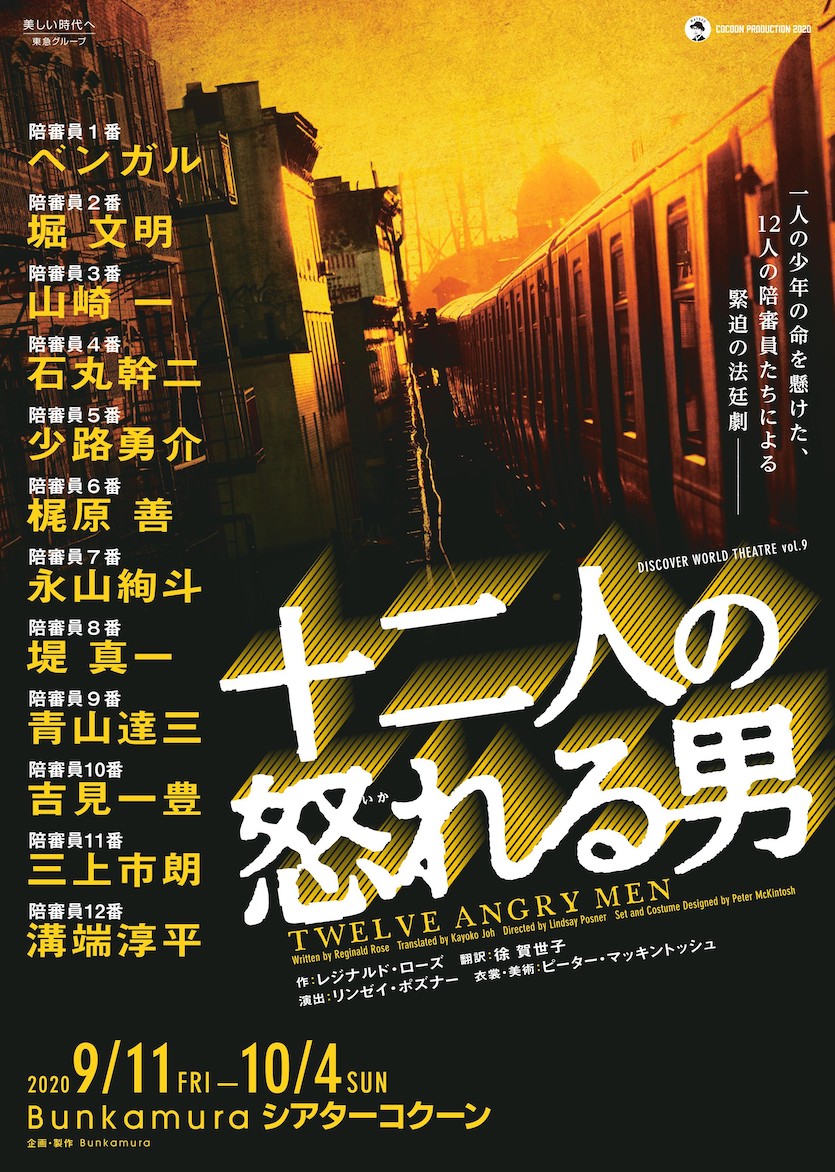

意見の対立 〜演劇『十二人の怒れる男』〜

意見の対立そのものを扱った作品もある。

レジナルド・ローズ作『十二人の怒れる男』 はその一つ。まずドラマとして制作され、次に映画化、そして舞台化された本作は、ローズ自身の経験に基づいて書かれた、陪審員裁判の物語だ。

陪審員の男性12名が、父親殺害の罪に問われた17歳の少年について審議する。当初、12人中11人が有罪と判断。しかし陪審員8番が無罪の可能性を主張し、議論を持ちかける。初めは乗り気でなかったメンバーも、議論を続けるうち、様々な矛盾に気づき、真相究明にのめり込んでいく。途中で多数決を取るたびに変わる情勢。議論の過程で、それぞれの性格や価値観がむき出しになる面白さ。果たして、陪審員たちが出す結論とはーー?

女性や有色人種が陪審員になる前のアメリカの物語なので、現代とは状況が異なる部分もあるが、日本で陪審員裁判が開始されて10年が経つ今、リアリティはむしろ増している。さらに言えば、提示された情報を鵜呑みにせず、先入観に惑わされず、意見を戦わせながら、多角的に物事を見ようとする姿勢の大切さを描いている点では、情報が氾濫する現代にこそ響く内容と言えるだろう。日本人はとかく議論を避けるが、侃々諤々と意見をぶつける中から生まれるものが確かにあることをも教えてくれる。

Bunkamuraシアターコクーン 本作を上演 。『橋からの眺め』で2010年のローレンス・オリビエ賞最優秀演出家賞にノミネートされるなど確かな実力を持つ演出家だ。舞台を客席が四方から囲む形式での上演を通して、観客も陪審員の一員であるかのような感覚を作り出してくれるに違いない。

リンゼイ・ポズナー

2020年9月、Bunkamuraシアターコクーンで上演予定の「十二人の怒れる男」のキャストのみなさん

張り合うライバルたち

ライバル同士の対立もまた、見応えあるドラマだ。

バレエ『ラ・バヤデール』 では、戦士ソロルを巡って、王女ガムザッティと舞姫ニキヤが対立するが、これとそっくりなのが、オペラ『アイーダ』 。といってもニキヤと違ってアイーダはエチオピアの王女なのだが、エジプトとの戦いにおいて捕らえられ、身分を知られぬままエジプト王女アムネリスの侍女となり、エジプト軍のラダメスと恋に落ちている。そのラダメスが軍の総司令官に任命され、再びエチオピア軍と戦って勝利を収めた際の音楽が、サッカーなどでもよく演奏される凱旋行進曲 だ。

さて、やはりラダメスを愛するエジプト王女アムネリスが、アイーダに探りを入れ、自分こそがラダメスを手に入れるだろうと宣言するのが、2幕1場。恋のライバル2人の応酬は、1幕2場のニキヤとガムザッティによく似ている 。ただし、男性側の選択や結末は違う ので、ぜひオペラをご確認いただきたい。この夏、メトロポリタン歌劇場の舞台映像を映画館で見る「METライブビューイング」のアンコール上映 で、絢爛豪華なプロダクションを味わうことができる。

METライブビューイング アンコール2020『アイーダ』より。アイーダ(アンナ・ネトレプコ)とアムネリス(ニータ・ラチヴェリシュヴィリ) ©︎MartySohl/MetropolitanOpera.jpg

★東京バレエ団『ラ・バヤデール』(ナタリア・マカロワ版)より。ニキやとガムザッティが対立する場面が見られる↓

VIDEO

また、ボブ・フォッシー が生み出したセクシーでダークな振付&世界観で知られるミュージカル『CHICAGO』 や、人気映画を舞台化したミュージカル『ペテン師と詐欺師』 では、ライバル同士が、相手を出し抜こうとえげつない戦いを繰り広げる。

まず、女たちのライバル関係 を描いたのは『CHICAGO』 。ナイトクラブで働くロキシー・ハートが、浮気相手の常連客フレッド・ケイスリーに発砲。お人好しの夫エイモスはロキシーに騙されて彼女の身代わりに出頭するが、殺した相手が妻の浮気相手だと知って警察に真実を話し、結局、ロキシーが収監される。監獄から凄腕弁護士ビリー・フリンに依頼し、記者会見を開いて正当防衛を主張し、マスコミの注目を浴びるロキシー。そんな彼女の存在が気に食わないのが、先に刑務所に入っているヴォードヴィルダンサーのヴェルマだ。大きな話題をさらってショービズ界へ復帰しようと目論んでいるヴェルマにとって、ロキシーは目の上のたんこぶ。というわけで火花を散らす2人だったが、やがてマスコミが別の話題に飛びついて彼女たちの前から姿を消すと、彼女たちは究極の話題を求めてコンビを結成。キラキラと輝く舞台で彼女たちが歌い踊る場面で、ミュージカルはフィナーレを迎える。結局、似た者同士の2人の「昨日の敵は今日の友」を地で行くラストが小気味良い。

一方、男同士が火花を散らす のは『ペテン師と詐欺師』 だ。金持ちが世界各地から集まる高級リゾート地リヴィエラに現れた若いアメリカ人詐欺師フレディ。そこには既にダンディな中年詐欺師ローレンスがおり、華麗に活躍していた。ローレンスに弟子入りするフレディだったが、やはりそこは詐欺師同士、徐々にライバル意識が生まれ、どちらがアメリカ人旅行者のクリスティ一ンから先に5万ドルを巻き上げられるかの勝負をすることに。しかし、待っていたのは大どんでん返しだった……。騙す気満々の男たちが実は騙されていたというラストは必見。一杯食わされた格好の男たちの姿がなんとも可笑しく憎めない。

どちらも日本では昨年公演されたばかりなので生の舞台としては当分お目にかかれないかもしれないが、『CHICAGO』はロブ・マーシャル監督のミュージカル映画を、『ペテン師と詐欺師』はミュージカル版のもとになったフランク・オズ監督の映画(邦題:「ペテン師とサギ師〜だまされてリビエラ〜」)を楽しみながら、いつか来る観劇の日に備えよう。

VIDEO

こうして見ていくと、建設的な対立もあれば、悲劇を生む対立、一体何だったのかと笑ってしまうような対立もある。しかしそれこそまさに、人間の営みそのもの。対立のドラマを通して、人の強さと弱さにしっかりと触れたい。

★次回は2020年9月1日(火)更新予定です