パリ・オペラ座――それは世界最古にして最高峰のバレエの殿堂。バレエを愛する私たちの聖地!

1661年に太陽王ルイ14世が創立した王立舞踊アカデミーを起源とし、360年の歴史を誇るオペラ座は、いわばバレエの歴史そのものと言えます。

「オペラ座のことなら、バレエのことなら、なんでも知りたい!」

そんなあなたのための、マニアックすぎる連載をお届けします。

- 「太陽王ルイ14世の時代のオペラ座には、どんな仕事があったの?」

- 「ロマンティック・バレエで盛り上がっていた時代の、ダンサーや裏方スタッフたちのお給料は?」

- 「パリ・オペラ座バレエの舞台を初めて観た日本人は誰?」 etc…

……あまりにもマニアックな知識を授けてくださるのは、西洋音楽史(特に19〜20世紀のフランス音楽)がご専門の若き研究者、永井玉藻(ながい・たまも)さん。

ディープだからこそおもしろい、オペラ座&バレエの歴史の旅。みなさま、ぜひご一緒に!

イラスト:丸山裕子

🇫🇷

ダンスの歴史をマンガで読み解くーー。西洋のダンスの歴史を網羅した研究書を、フランス式マンガのバンド・デシネとして新たに世に送り出したのが、フランスのダンス研究者、ローラ・カペルさんです。先史時代から現代までの壮大なダンスの旅を、2人のオリジナルキャラクターが案内する形で展開するこの作品では、バレエだけにとどまらないダンスの豊かさと複雑な歴史を、最新の知見に基づいて知ることができます。

研究と創作、芸術と社会をつなぐこのユニーク試みは、どのようにうまれたのでしょうか? 制作に至るまでの経緯や裏側、そしてカペルさん自身のダンスとの出会いから研究への歩みまでを語っていただきました。

ローラ・カペルさん ©Jérôme Panconi

研究の知見を、もっと広い読者に

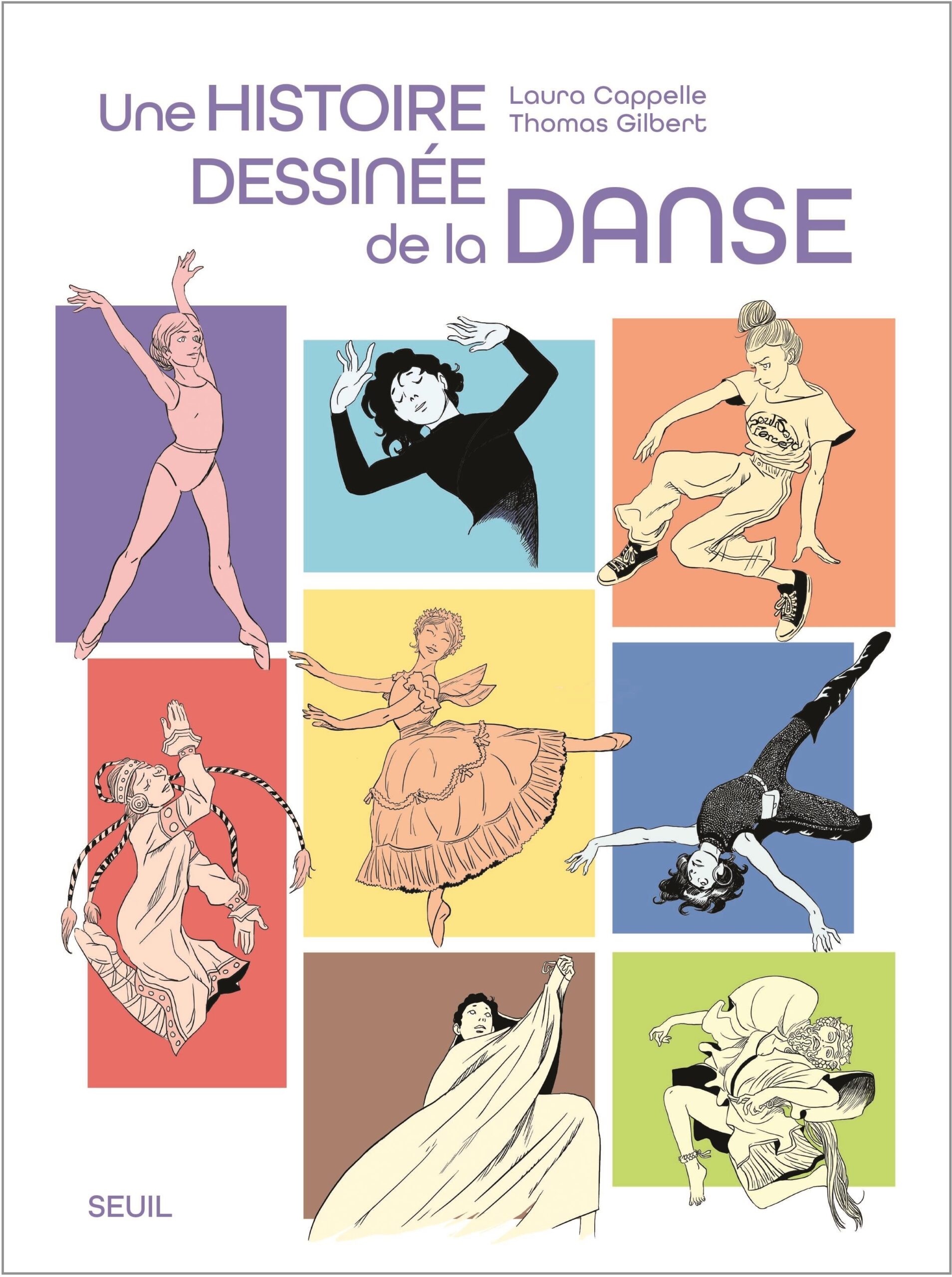

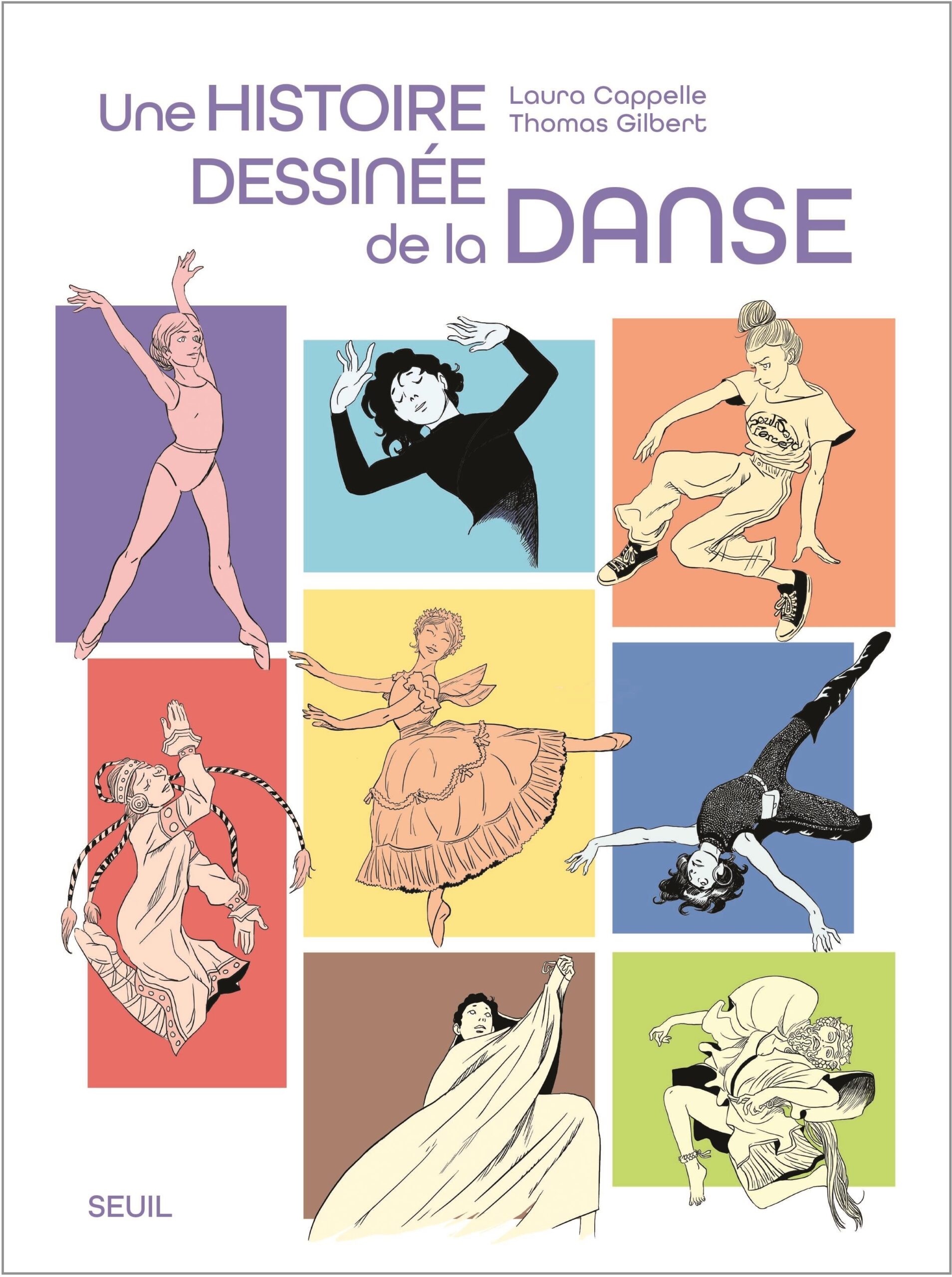

永井 ローラさんのバンド・デシネ『Une Histoire dessinée de la Danse』は、2024年9月にフランスで出版され、すぐに大きな反響を呼びました。「西洋のダンス史をバンド・デシネにする」というプロジェクトは、どのような経緯で実現したのですか?

カペル 2020年に『西洋のダンスの歴史Nouvelle Histoire de la Danse en Occident』という書籍の編集を担当したのですが、出版後に参加したブックフェアの場で、ある編集者の方から「グラフィック版にしてはどうか」という提案をいただいたんです。より幅広い層の読者に届けられる形にするのも面白いのでは、というお話でした。

「Une Histoire dessinée de la Danse」の表紙

永井 なるほど。日本では、小学生向けに歴史や偉人の伝記をマンガで学べる学習マンガがたくさんあります。でもフランスでは、そういった歴史学習用のバンド・デシネはまだ多くない印象があります。

カペル ええ、最近になって増えてきた動きですね。そもそもバンド・デシネは、日本のマンガと比べて発展の仕方が大きく異なるんです。20世紀に非常に人気があった「フランコ=ベルギー系」と呼ばれるバンド・デシネは、冒険やフィクション、娯楽が主なテーマで、教育的な目的はあまりありませんでした。その後、より長くて多様な形式をもつ「グラフィック・ノベル」が登場し、そこからノンフィクションや教育的な作品も生まれてきました。なかには学術研究に基づいた、特定のテーマを扱うようなものもあります。

私に声をかけてくれた編集者は、フランスの演劇研究者でイラストレーターでもあったアンドレ・デゲーンによる、演劇史のバンド・デシネ本を念頭に置いていたようです。これは白黒のイラストで描かれた絵本のようなもので、演劇の世界では広く知られているんですね。でも、ダンスではそういった作品がこれまでなかった。だからこの提案を受けたとき、「これは本当に素晴らしいアイデアだ」と感じました。研究書を手に取らない層の読者にも、別の形式を通して届けることができる、というのがとても魅力的だったんです。

永井 その時点で、作画担当のトマ・ジルベールさんとはすでに知り合いだったのですか?

カペル いいえ、トマは出版社のスイユ社から紹介されました。このアイデアにスイユ社がとても関心を示してくれたので、私は「ぜひバンド・デシネ版の脚本も自分で書いてみたい」と申し出ました。当時はまだイラストレーターが決まっていなかったのですが、その後、私が提出したプロジェクト案をもとに、スイユ社からトマを推薦してもらったんです。彼はスイユと同じグループに属する漫画出版社のダルゴー社に所属していて、コンテンポラリーダンスの世界を舞台にした『Lumière noire』という作品も手がけていました。

永井 えっ、それもすごく面白そうですね!

カペル 彼は主にフィクション作品を描いていますが、歴史フィクションがとても好きで、歴史資料に基づいて作品を作ることも多いんですよ。とても親切な人で、すぐにこのプロジェクトの意図を理解してくれました。トマとの協働は、本当に素晴らしいものでした。

永井 実際にこのバンド・デシネを読んでみて、まさに「西洋のダンスの歴史」というテーマに沿っていて、先史時代から21世紀まで網羅されていることに驚きました。

カペル バレエだけに焦点を当てるのではなく、先史時代から現代までのダンスを扱うことで、バレエという芸術をより広い歴史的・文化的な文脈の中で捉え直すことができると思ったんです。最新のダンス研究に基づいているので、一般にはあまり知られていない視点からのダンス史も紹介できました。ルネサンスから現代までのバレエの歴史が従来とは異なる視点で描かれている点も興味深いですし、さらに遡って中世や古代のダンスについて見ていくと、ダンスと社会との関係性が時代によって大きく異なることが見えてきます。それがとても面白いと思うんです。

永井 物語に登場する、カミーユとアンドレアという2人のキャラクターも印象的ですね。

カペル 読者が物語に入り込みやすくなるよう、この2人のキャラクターを導入しました。それぞれ、異なる視点からダンスを見つめている存在です。

カミーユはダンスのアポロ的な側面を象徴しています。つまり、厳密さや構成の美しさ、ルールを大切にするタイプですね。いっぽう、アンドレアはよりディオニュソス的で、感情や身体性を全面的に表現しようとする存在です。こうした2つの傾向は、ほぼすべての時代のダンスに存在していて、時代が変わっても消えるものではありません。2人のキャラクターにそうした性格を投影することで、ダンスの多様性や時代ごとの変化を、対話を通して描き出すことができました。彼らが時空を超えて旅するというアイデアは、ヴァージニア・ウルフの小説『オーランドー』にも少しヒントを得ています。

「Une Histoire dessinée de la Danse」より、19世紀後半〈古典バレエ〉時代の1ページ。『眠れる森の美女』のリハーサルで、プティパがアンドレアに「勇気の精」の振付けをしていますね。中段左側のコマにはチャイコフスキーの姿も…

「ラ・バヤデール」からダンスの研究者へ

永井 ローラさんご自身は、どのようにしてダンスの世界と出会われたのですか?

カペル 5歳の時に突然「ダンスを習いたい」と言い出したんです。家族はダンスにまったく縁がなかったのですが、それでもどうしても習いたくて、高校卒業までの12年間、バレエを続けました。イザベル・ゲラン、エリザベット・プラテル、ローラン・イラールが出演していた『ラ・バヤデール』のDVDを何十回も観て、暗記してしまうほど夢中になったんです(笑)。モダンダンスやコンテンポラリーダンスも経験しましたが、完全に趣味として踊っていました。

その後、パリに引っ越してからは、勉強が忙しくなって自分で踊ることはやめましたが、舞台を観ることは続けていて、ダンスについて書き始めたんです。最初は英語で短い記事や批評を書いていました。フランス国内だけでなく、国外の公演やカンパニーも知りたかったので、できるだけ多くの舞台を観るために旅行にも出かけていました。

研究については比較的早い段階で社会学の方向に進みました。文化社会学の観点から、ダンスに関する研究を深めたいと思ったんです。舞台で観たものを、歴史的・社会的文脈の中で解き明かしていくことが、とても魅力的だったんですよね。

永井 その感覚、すごく共感します。ローラさんは現在、ソルボンヌ・ヌーヴェル大学(パリ第3大学)の准教授として、大学での研究・教育活動を行っていますけれど、研究で大切にされていることは何ですか?

カペル 私が大切にしているのは、ひとつの時代のなかに複数のジャンルや振付の流れが同時に存在している、という視点です。それぞれがどう発展し、影響し合ってきたかを丁寧に見ていくこと。そして、今では少し古くなりつつある「クラシックとコンテンポラリー」といった区分を超えて、それらの世界が交差していること、その多様性を楽しめることを示したいと思っています。

また、社会的・文化的、そして政治的な文脈も大切にしています。作品の創作や上演の背景、社会の中でのダンスのあり方などが、互いにどのように関わっているかを捉えることが、ダンスの歴史を理解する上で重要だと思っています。

「Une Histoire dessinée de la Danse」より、フォーサイス振付「イン・ザ・ミドル・サムホワット・エレヴェイテッド」についてのひとコマ

研究と実践をつなぐ人間として

永井 現在、フランスのラン国立歌劇場バレエ(CCN–Ballet de l’Opéra national du Rhin)専属の研究員もされていますよね。このようなポジションはとても珍しいのでは?

カペル そうですね、非常に珍しいと思います。これは私とバレエ団が一緒に考えた新しい取り組みなんです。私は2022年から、ラン国立歌劇場バレエに研究員として関わっています。それ以前から、芸術監督のブルーノ・ブーシェと知り合いで、彼がカンパニーとともに進めようとしていた方向性が、私の研究とも合致していたんです。

そこで、フランス国立ダンスセンター(CND)の助成金に応募して、「この助成金をいただければ、定期的にバレエ団に通って、個人の研究だけでなく、カンパニーのニーズにも応えられるかもしれない」と提案しました。そこから研究員という形での協働が始まりました。

永井 実際には、どのような活動をされているのですか?

カペル バレエ団には年間を通して在籍しているわけではないのですが、たとえばプログラムの文章執筆や作品の背景解説、アーティストとの対話、ドラマトゥルギーの支援などを行っています。また、内部や公開の場でのディスカッションの進行役も務めたり、公演に関連した書店でのイベントを主催したりしています。

研究プロジェクトも複数あり、私自身の研究に加え、カンパニーのレパートリー整理やアーカイブの構築、研究者向けの資料出版なども行っています。初めの2年間は国立ダンスセンターの支援を受けていましたが、2024年からはヴァン クリーフ&アーペルのメセナプログラムによる支援も始まりました。彼らが創作だけでなく研究プロジェクトを支援するのは初めてのことで、本当に嬉しいです。

永井 バレエ団が積極的に研究者を活用してくれるのは素晴らしいですよね。公演関連のディスカッションや書店イベントに研究者が行く、というのも面白いと思いました。そうした取り組みがもっと広がってほしい。ダンスの現場と研究の世界がよりつながっていくように。

カペル そう思います。ラン国立歌劇場バレエは経営陣もとてもオープンなので、研究者が「ちょっと変わった人」ではなく(笑)、実践の現場に貢献できる存在だと理解してくれているのがありがたいですね。

永井 (笑)。確かに、ダンサーは忙しいし、学びたいことがあっても時間や体力の面で難しいことも多いですよね。だから、知識面をサポートできる存在がバレエ団の中にいるというのは、ダンサーにとっても心強いことなのではないでしょうか。バンド・デシネの『西洋のダンスの歴史』がたくさんの読者に届いているように、研究者にもできることはたくさんあるのだと感じました。

カペル じつは、スペイン語版の翻訳出版も決まっているんですよ。

永井 えっ、それは素晴らしい! ぜひ日本語版も出版してほしいです。

カペル それがまさに私の夢なんです! 日本にはバレエやダンスを好きな方がたくさんいますし、日本の読者のみなさんから、彼らの経験に基づいたフィードバックをいただけたら、本当に素晴らしいことだと思います。

永井 ぜひ実現してほしいです! 楽しみにしています。

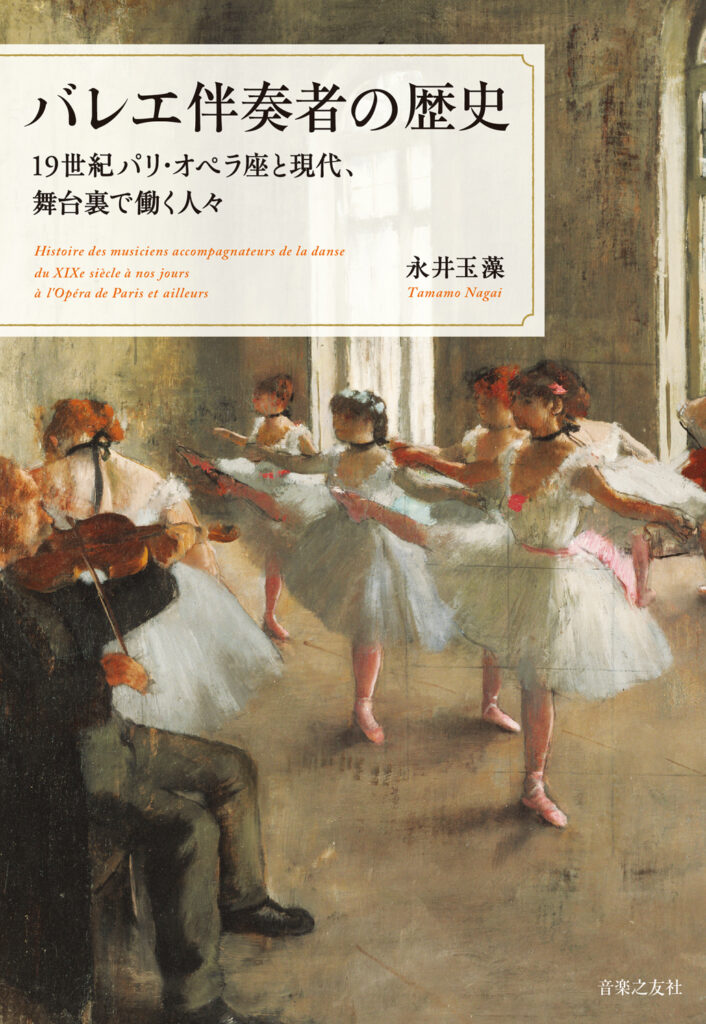

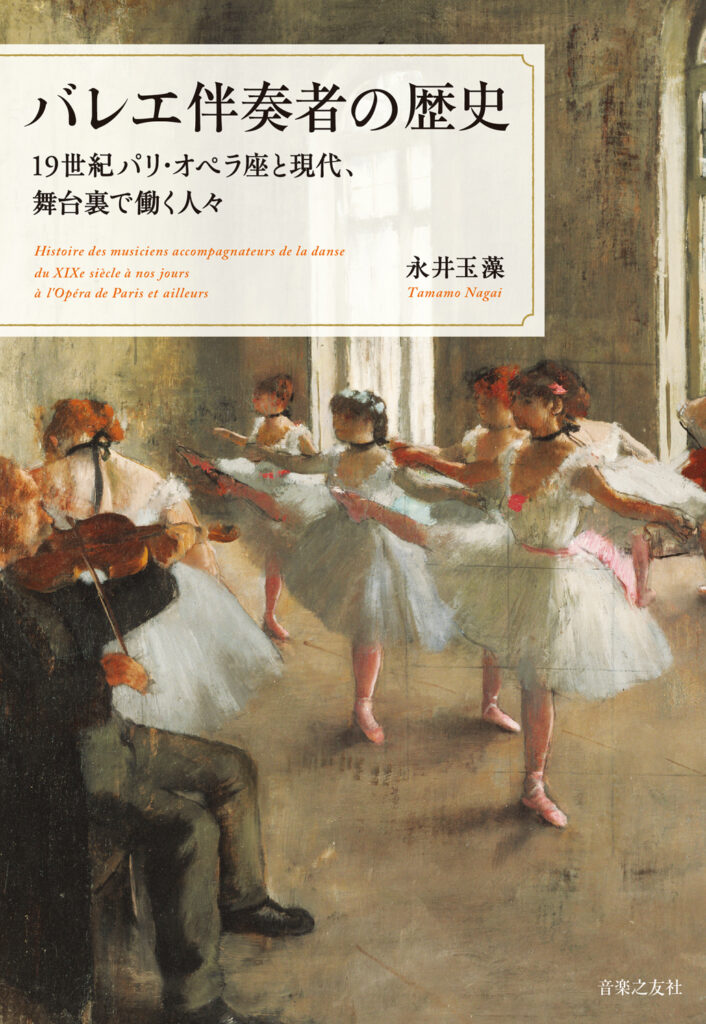

【NEWS】永井玉藻さんの新著が好評発売中!

「バレエ伴奏者の歴史〜19世紀パリ・オペラ座と現代、舞台裏で働く人々」

バレエにおいて、ダンスと音楽という別々の芸術形態をつなぐために極めて重要な役割を果たしている存在、それがバレエ伴奏者。その職業が成立しはじめた19世紀パリ・オペラ座のバレエ伴奏者たちの活動や役割を明らかにしながら、華やかな舞台の“影の立役者”の歴史をたどります。

●永井玉藻 著

●四六判・並製・224頁

●定価2,420円(本体2,200円+税10%)

●音楽之友社

●詳しい内容はこちら

●Amazonでの予約・購入はこちら