パリ・オペラ座――それは世界最古にして最高峰のバレエの殿堂。バレエを愛する私たちの聖地!

1661年に太陽王ルイ14世が創立した王立舞踊アカデミーを起源とし、360年の歴史を誇るオペラ座は、いわばバレエの歴史そのものと言えます。

「オペラ座のことなら、バレエのことなら、なんでも知りたい!」

そんなあなたのための、マニアックすぎる連載をお届けします。

- 「太陽王ルイ14世の時代のオペラ座には、どんな仕事があったの?」

- 「ロマンティック・バレエで盛り上がっていた時代の、ダンサーや裏方スタッフたちのお給料は?」

- 「パリ・オペラ座バレエの舞台を初めて観た日本人は誰?」 etc…

……あまりにもマニアックな知識を授けてくださるのは、西洋音楽史(特に19〜20世紀のフランス音楽)がご専門の若き研究者、永井玉藻(ながい・たまも)さん。

ディープだからこそおもしろい、オペラ座&バレエの歴史の旅。みなさま、ぜひご一緒に!

イラスト:丸山裕子

🇫🇷

オペラ座バレエが本拠地とする、パリ9区のパレ・ガルニエ。この劇場を日中に訪れて劇場2階(フランス式では1階)の下手側へと見学ルートを進むと、薄暗い階段を登り切ったところに、どっしりと大きな、茶色の木の扉があります。劇場見学の観光客はこの扉の前を通り過ぎ、楽譜や書籍が金網の向こうに陳列された廊下へ向かいますが、じつはこの扉の向こうには、フランス国立図書館に所属する図書館の一つである、オペラ座図書館があります。

オペラ座で上演されてきた様々な作品に関する楽譜、衣裳デザイン画、舞台背景装置の模型、小道具など、多種多様な所蔵品を抱えるこの図書館については、以前の記事(第18回)でもご紹介しました。現在も、研究図書館としてだけでなく、所蔵品を中心とした展覧会を開催するなどの活動も行っているオペラ座図書館は、19世紀後半にその機能が整えられました。そして、その時期にこの図書館の文書保存官として活躍した人物は、バレエの歴史にも深い縁を持っています。そこで今回は、19世紀後半のオペラ座図書館の近代化に尽力しながら、《コッペリア》などをはじめとするオペラやバレエ作品の台本作家としても筆を振るった、シャルル・ニュイッテル(1828-1899)について、資料をもとにご紹介します。

シャルル・ニュイッテル Charles-Louis-Étienne Nuitter(1828-1899)

オペラ座図書館の成立と、その文書保存官として

劇場に関わる資料、というと、まず思いつくのは上演作品の楽譜や、衣裳や舞台装置のデザイン画、また実際の上演で使用された衣裳や小道具、大道具など、上演そのものに関わるあれこれですが、他にも劇場の運営や人員に関わる諸々の書類、過去の劇場運営の規則、各種装置の点検の記録など、劇場の資料として残り得るものは多岐にわたります。

オペラ座では、1749年に劇場の管理が王室直下の部門からパリ市へと移ったのをきっかけに、上演作品の楽譜とともに特に興味深いと思われる資料が、現パリ1区のサン=ニケーズ通り(ルーヴル美術館のすぐ近く)にあったオペラ座所有の倉庫へ、少しずつ移管されていきました。ただし、そうした資料が一つの場所へ完全に集められていたわけではなく、運営に関わる資料はオペラ座の運営部門が、楽譜はオペラ座の楽譜制作部門であるライブラリーが、舞台装置や衣裳の資料などは大道具や衣裳の部門が管理することも多かったのが、19世紀前半の実情でした。

状況が変化し始めたのは1854年以降の、ナポレオン3世による第二帝政期です。この時期、劇場は国によって完全にコントロールされることになりました。2年後の1856年、当時のオペラ座総裁を務めていたアルフォンス・ロワイエは、劇場に関わる文書の保存についての規約を改定し、資料の一括管理とその整理を進めていきます。そこで、その作業を統括するためにオペラ座が雇用したのが、ニュイッテルだったのでした。

じつは彼の本職は、パリ裁判所所属の弁護士でした。ですので、大量の書類を扱い、整理し、仕事に活用することに慣れていただろうニュイッテルにとって、オペラ座図書館の文書管理、という仕事は、能力を生かす最高の機会だったに違いありません。

ニュイッテルはその後もオペラ座での仕事を務め、パレ・ガルニエの建築士であるシャルル・ガルニエなどとも親交を築いていきます。しかし1899年2月のある夜、ニュイッテルは脳卒中に見舞われ、突然の死を迎えました。資料の整理から資料館の基礎づくり、そして1873年の劇場の火災を経てパレ・ガルニエへの資料館の移転、図書館としての開放と、ニュイッテルが天塩にかけて“育てた”オペラ座図書館は、今日、オペラ座に関する研究を進める世界各地の研究者を静かに迎え、貴重な情報を提供してくれる場所となっています。

熱狂的シアターゴウアー弁護士が台本作家に

ではここで、ニュイッテルのもう一つの顔、すなわちバレエやオペラの台本作家としての歩みも見てみましょう。じつはこのニュイッテル、オペラ座と関わりだす以前から、演劇やオペラ、ダンスの愛好家として劇場に足繁く通っていた「熱狂的シアターゴウアー」でもあったのです。

ニュイッテルは、ロマンティック・バレエの一大ブームが起こる直前、1828年に生まれました。本名はシャルル=ルイ=エティエンヌ・トリュイネといい、生涯をパリで過ごした生粋のパリっ子で、「ニュイッテル」という姓は劇作家・台本翻訳家として活動する際のペンネームでした(といっても、オペラ座図書館での仕事で作成した文書にも、ニュイッテル名義でサインをしているのですが)。同時代の作曲家たちであるジャック・オッフェンバックらのオペラやオペレッタの台本を手がけるほか、リヒャルト・ヴァーグナーのドイツ語歌劇やジュゼッペ・ヴェルディのイタリア語オペラの、フランス語翻訳台本を作成したことは、ニュイッテルの大きな功績です。

しかし、そんなニュイッテルが、なぜ劇場に通うだけでは飽き足らず、台本の執筆や翻訳まで手がけるようになったのでしょうか? その詳しい経緯や理由はよくわかっていないのですが、彼にとって、こうした仕事は趣味の延長(とはいえ、かなり本格的な)だったのかもしれません。現代の日本なら、熱狂的なファンが二次創作や同人誌を作ったり、「このダンサーにこんな物語の役をやってほしい!」という空想が爆発したりするような感じでしょうか。

《泉》と《コッペリア》の台本を書く

そんなニュイッテルの存在がバレエファンにとって親しみ深いものになるとしたら、それはやはり彼がアルチュール・サン=レオン振付のバレエ《泉》(1866年初演)と、《コッペリア》(1870年初演)の台本を手掛けている、という点によって、でしょう。

《泉》については、本連載の第31回や第41回で少しご紹介しました。1866年11月12日に初演の幕が開いたこの作品、振付家のサン=レオンが制作に取り組み始めたのは1866年4月のこと、とされており、台本を担当することになったニュイッテルは、4月末にはすでに題材を選んでいたそうです。

スラヴ系の神話に登場する水の精霊、ルサルカの物語にヒントを得たニュイッテルは、5月半ばには2幕バージョンの初稿を書き上げ、オペラ座に提出。当時のオペラ座監督のエミール・ペランがタイトルを「泉」にすることを提案し、6月にはメディアに対して作品制作陣とタイトルが発表される、という、急ピッチで進んだ仕事でした(蛇足になりますが、同じくルサルカの物語に着想を得たアントニン・ドヴォルザーク作曲のオペラ《ルサルカ》は、大変美しい作品なのでバレエファンのみなさまもぜひ!)

いっぽうの《コッペリア》は、1867年にはニュイッテルがすでにあらすじの着想を得ていたものの、作曲を担当したレオ・ドリーブの筆が遅々として進まず、振付家のサン=レオンがブチ切れた、というエピソードを、第31回でご紹介しました。

ドイツの作家、E. T. A.ホフマンのちょっとホラーな短編小説、『砂男』を土台に、ホラー部分を取り除いてコメディにしたこの楽しいバレエには、親しみのある方も多いかと思います。老人コッペリウスが作る不思議な機械人形たちの存在は、19世紀後半に生じた機械に対する人間のまなざしを反映するところがあり、また19世紀フランスにおけるバレエの盛り上がりに区切りをつけたという点でも、バレエ史における重要な作品の一つです。

フランス国立公文書館には、オペラ座図書館で仕事をしていたニュイッテルが作成した資料が残されており、彼の仕事の痕跡を確かめることができます。その一つが、パレ・ガルニエが開場した1875年9月21日付で、当時のオペラ座総裁のオリヴィエ・アランツィエに対して送られた手紙です。ル・ペルティエ通り時代のオペラ座で上演していた複数のオペラ作品の、舞台装置を制作する際に作る模型をいくつか受け取ったことを知らせる、読みやすくクリアな筆跡は、彼の仕事の丁寧さを窺わせます。そして、手紙の最後の署名には「アーカイヴ文書保存官Le Conservateur des Archives」の肩書が。オペラやバレエを愛し、生涯の最後までオペラ座に勤めたニュイッテルにとって、オペラ座図書館は最高の職場だったのかもしれません。

参考資料

AN : AJ/13/1194. « Archives de l’Opéra Paris le 21 7bre 1875». Lettre de Charles Nuitter.

Girard, Pauline. 2018. Léo Delibes Itinéraire d’un musicien des Bouffes-Parisiens à l’Institut. Paris, Edition Vrin.

Gressel, Valérie. 2002. Charles Nuitter : des scènes parisiennes à la Bibliothèque de l’Opéra. Hildesheim, Georg Olms Verlag.

Opéra national de Paris, 2019. L’Encyclopédie de L’Opéra de Paris. Sous la direction de Sarah Barbedette et Henri Loyrette, avec la collaboration de lnès Piovesan et Solène Souriau. Paris, Réunion des musées nationaux-Grand Palais.

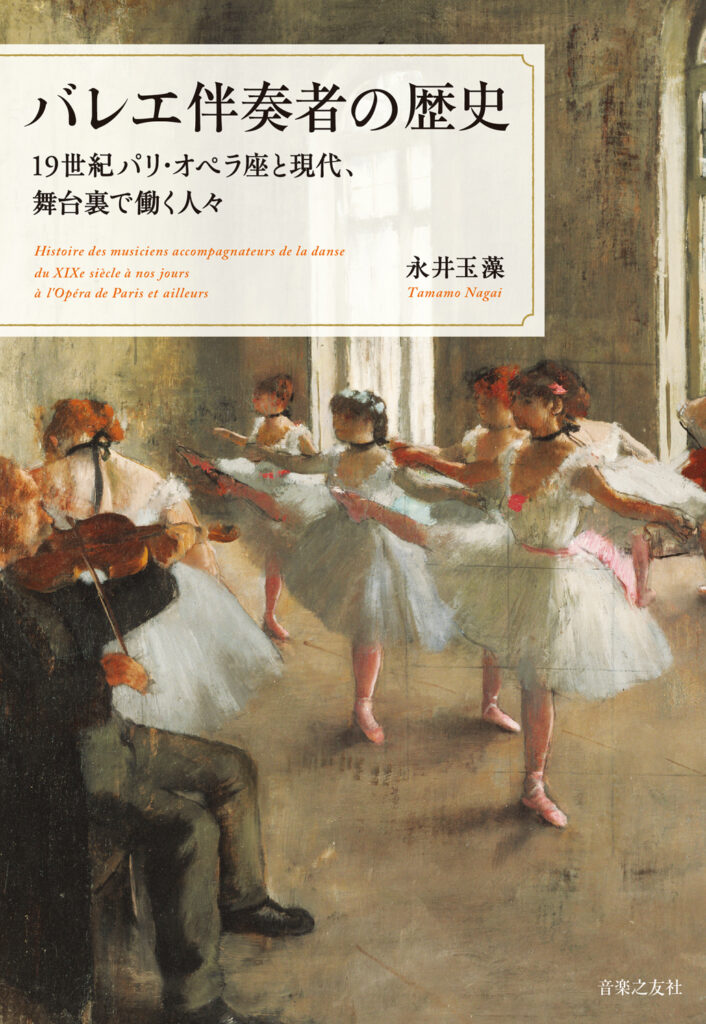

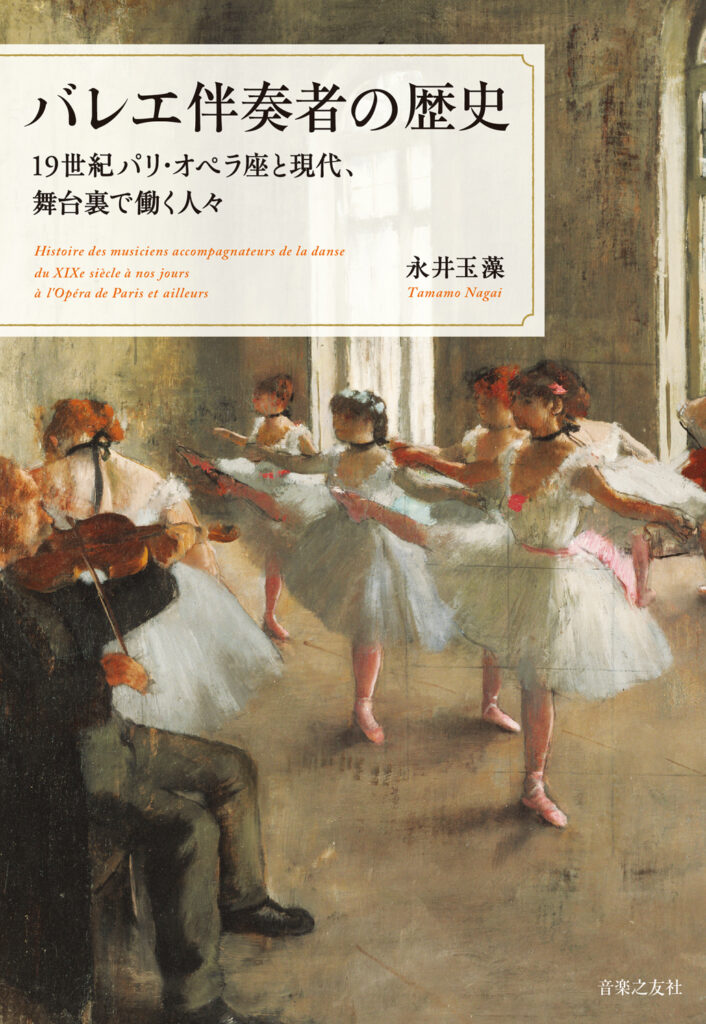

【NEWS】永井玉藻さんの新著が好評発売中!

「バレエ伴奏者の歴史〜19世紀パリ・オペラ座と現代、舞台裏で働く人々」

バレエにおいて、ダンスと音楽という別々の芸術形態をつなぐために極めて重要な役割を果たしている存在、それがバレエ伴奏者。その職業が成立しはじめた19世紀パリ・オペラ座のバレエ伴奏者たちの活動や役割を明らかにしながら、華やかな舞台の“影の立役者”の歴史をたどります。

●永井玉藻 著

●四六判・並製・224頁

●定価2,420円(本体2,200円+税10%)

●音楽之友社

●詳しい内容はこちら

●Amazonでの予約・購入はこちら