パリ・オペラ座――それは世界最古にして最高峰のバレエの殿堂。バレエを愛する私たちの聖地!

1661年に太陽王ルイ14世が創立した王立舞踊アカデミーを起源とし、360年の歴史を誇るオペラ座は、いわばバレエの歴史そのものと言えます。

「オペラ座のことなら、バレエのことなら、なんでも知りたい!」

そんなあなたのための、マニアックすぎる連載をお届けします。

- 「太陽王ルイ14世の時代のオペラ座には、どんな仕事があったの?」

- 「ロマンティック・バレエで盛り上がっていた時代の、ダンサーや裏方スタッフたちのお給料は?」

- 「パリ・オペラ座バレエの舞台を初めて観た日本人は誰?」 etc…

……あまりにもマニアックな知識を授けてくださるのは、西洋音楽史(特に19〜20世紀のフランス音楽)がご専門の若き研究者、永井玉藻(ながい・たまも)さん。

ディープだからこそおもしろい、オペラ座&バレエの歴史の旅。みなさま、ぜひご一緒に!

イラスト:丸山裕子

🇫🇷

日本各地でさまざまなバレエ公演が行われた今年の夏。普段は日本以外の国で活躍するダンサーさんや、本拠地を離れて日本の各都市に赴いたダンサーさんの出演など、特別なバレエ公演を堪能された方も多かったと思います。

じつは今から約180年前の1845年にも、イギリスの首都のロンドンに、その時代を代表する女性ダンサーが集合したことがあります。それは《パ・ド・カトル》という作品の初演のときで、出演ダンサーはカルロッタ・グリジ(1819-1899)、ファニー・チェリート(1817-1909)、マリー・タリオーニ(1804-1884)、そしてルシル・グラーン(1819-1907)というメンバー。

「パ・ド・カトル」左から時計回りに:グリジ、タリオーニ、グラーン、チェリート

タリオーニとグリジの二人については、オペラ座との縁も深いため、この連載でもすでに複数回取り上げて来ましたが、残りの二人、とくにグラーンについては、オペラ座で踊った期間がそれほど長くないため、触れられる機会があまり多くないかもしれません。そこで今回は、19世紀のオペラ座の舞台を彩った、北欧を代表するロマンティック・バレエのダンサー、ルシル・グラーンについて、とくに彼女のオペラ座デビューまでの話を中心に、資料と共にご紹介します。

ルシル・グラーン Lucile Grahn(1819-1907)

デンマークのバレエとブルノンヴィル

デンマークのコペンハーゲン出身のグラーンは、ブルジョワ家庭に生まれ、観劇好きの父親の影響で舞台に興味を持ちます。1828年にデンマーク王立劇場付属のバレエ学校に入学すると、早くから天性の才能を発揮したグラーンは注目を集めましたが、彼女のキャリアにとくに大きな影響を与えたのは、グラーンと同様にデンマーク出身のダンサー兼振付家だった、オーギュスト・ブルノンヴィル(1805-1879)でした。この名前、19世紀のバレエを知る上で欠かせないのですが、彼はどのような人物だったのでしょうか?

オーギュスト・ブルノンヴィル August Bournonville(1805-1879)

オーギュスト・ブルノンヴィルは、デンマークのバレエの歴史に名を残すダンサーの一人です。彼の父親のアントワーヌも同じくダンサーで、18世紀を代表するバレエ理論家・振付家のジャン=ジョルジュ・ノヴェール(1727-1810)に師事していました。18世紀から19世紀といえば、フランスがバレエの世界を牽引していた時代。オーギュストも父と同様にフランスへダンス留学し、「舞踊の神」と呼ばれた当時のスターダンサーのオーギュスト・ヴェストリス(1760-1842)に指導を受けています。1826年にはオペラ座のダンサーとして契約を結び、デンマークへ戻るまでの4年間、活動していました。

そのブルノンヴィルが指導したデンマーク王立バレエ団は、今日に至るまで、「ブルノンヴィル・スタイル(メソッド)」と呼ばれるバレエ・スタイルを継承していることで知られています。ブルノンヴィル・スタイルは、脚の細やかな動きや腕の位置が低いといった特徴がありますが、これはオーギュストがパリで身につけた、19世紀前半(ロマンティック・バレエ以前)のフランスのバレエ・スタイルを引き継いだもの、と言われます。現在の私たちが、200年前のフランス・バレエを直接見ることはできませんが、そのエッセンスがブルノンヴィル・スタイルに生きている、というのは、とても興味深いですよね。

師との確執、そしてパリへ

オペラ座での活動を終え、デンマーク王立バレエ団の芸術監督に着任したブルノンヴィルは、そこで若きホープのグラーンに気づきます。当時のブルノンヴィルは25歳で、ダンサーとしてもまだ現役バリバリ。そんな彼にとって、グラーンは自身のダンス・パートナーとして最適でした。ブルノンヴィルは脇役にとどまっていた彼女をいったん舞台から遠ざけ、パリ仕込みのバレエ教育を徹底して行うことにします(おや、この流れはペローがグリジに対して行った扱いと同じような……)。

1834年、オーギュストはグラーンを伴ってパリへ行き、オペラ座でタリオーニが踊る《ラ・シルフィード》を観劇しました。その狙いは、グラーンにタリオーニの踊りを直に見せ、彼女を「デンマーク版タリオーニ」にすることでした。優れた観察眼の持ち主だったグラーンは、ブルノンヴィルの見込み通り、タリオーニのポワントのテクニックを見抜きます。1836年、ブルノンヴィルによる振付の《ラ・シルフィード》が初演されたとき、タイトルロールを務めたのは、もちろんグラーンでした。

しかし、このころからグラーンとブルノンヴィルの関係はぎくしゃくし始めます。というのも、グラーンが貴族と婚約したことを、自分の芸術活動上も恋愛感情面でも良く思わなかったブルノンヴィルは、彼女への指導を拒否するようになったのでした。当時、グラーンは《ラ・シルフィード》での成功によって、ダンサーとして自信をつけていたこともあり、いったんデンマークを離れ、パリでバレエの練習を続けることにします。このとき、彼女はタリオーニに加え、タリオーニのライバルとしてオペラ座に招聘された、これまたスターダンサーのファニー・エルスラー(1810-1884)の踊りも見ることができ、エルスラーが得意とする情熱的な踊りの特徴を吸収したのでした。

しかし、あくまでタリオーニのような妖精性をグラーンに要求していたブルノンヴィルは、エルスラーに感化されたグラーンに激怒したようです。自分が育てた弟子が思い通りでなくなった(しかも彼女にフラれた)、といってその態度はどうよ、と思うのですが、19世紀前半の父権社会では「さもありなん」なエピソード。結局、グラーンは1838年からオペラ座と契約を結び、その翌年、彼女は故郷デンマークに完全に別れを告げることになりました。

オペラ座デビューの評価

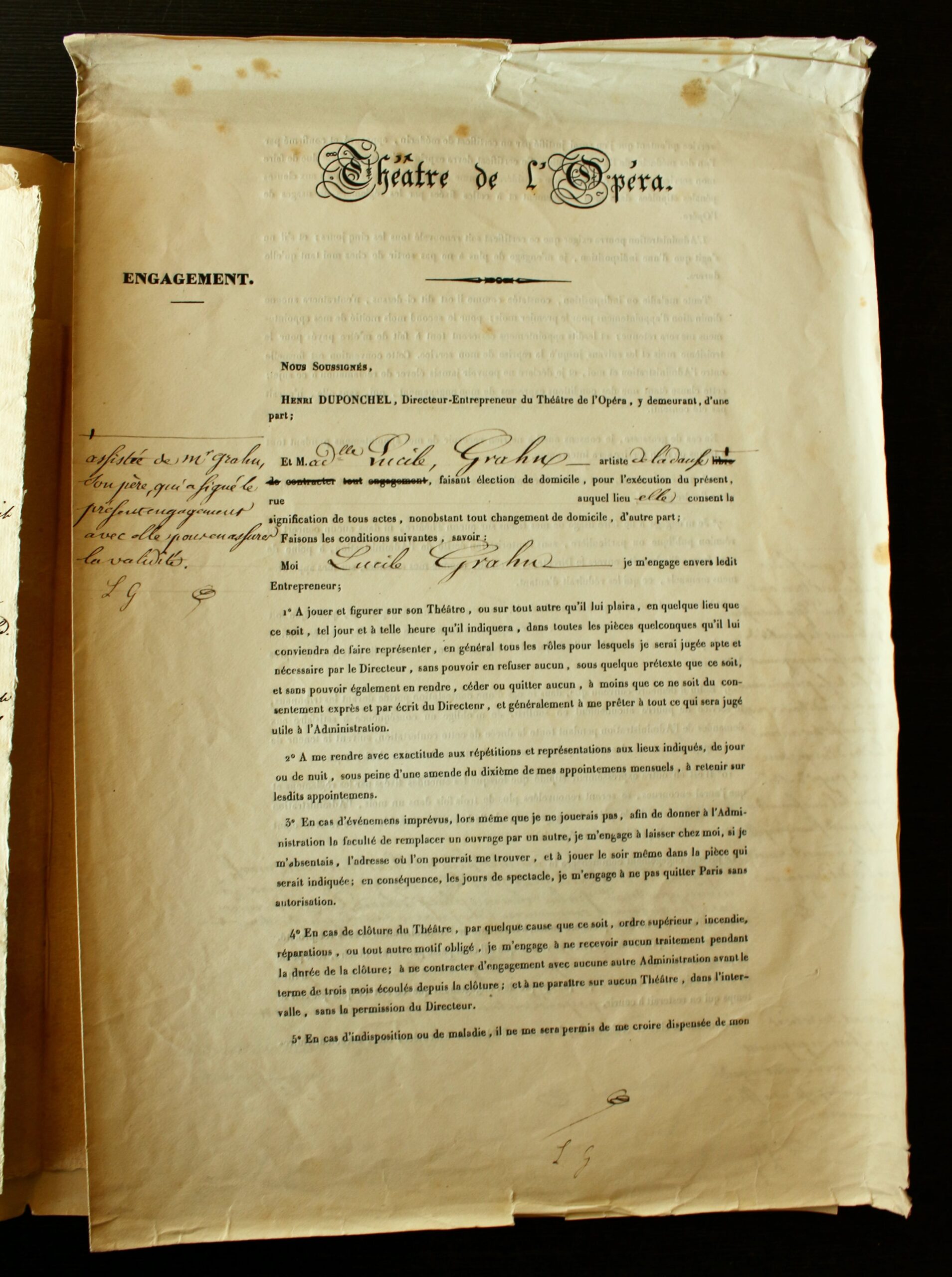

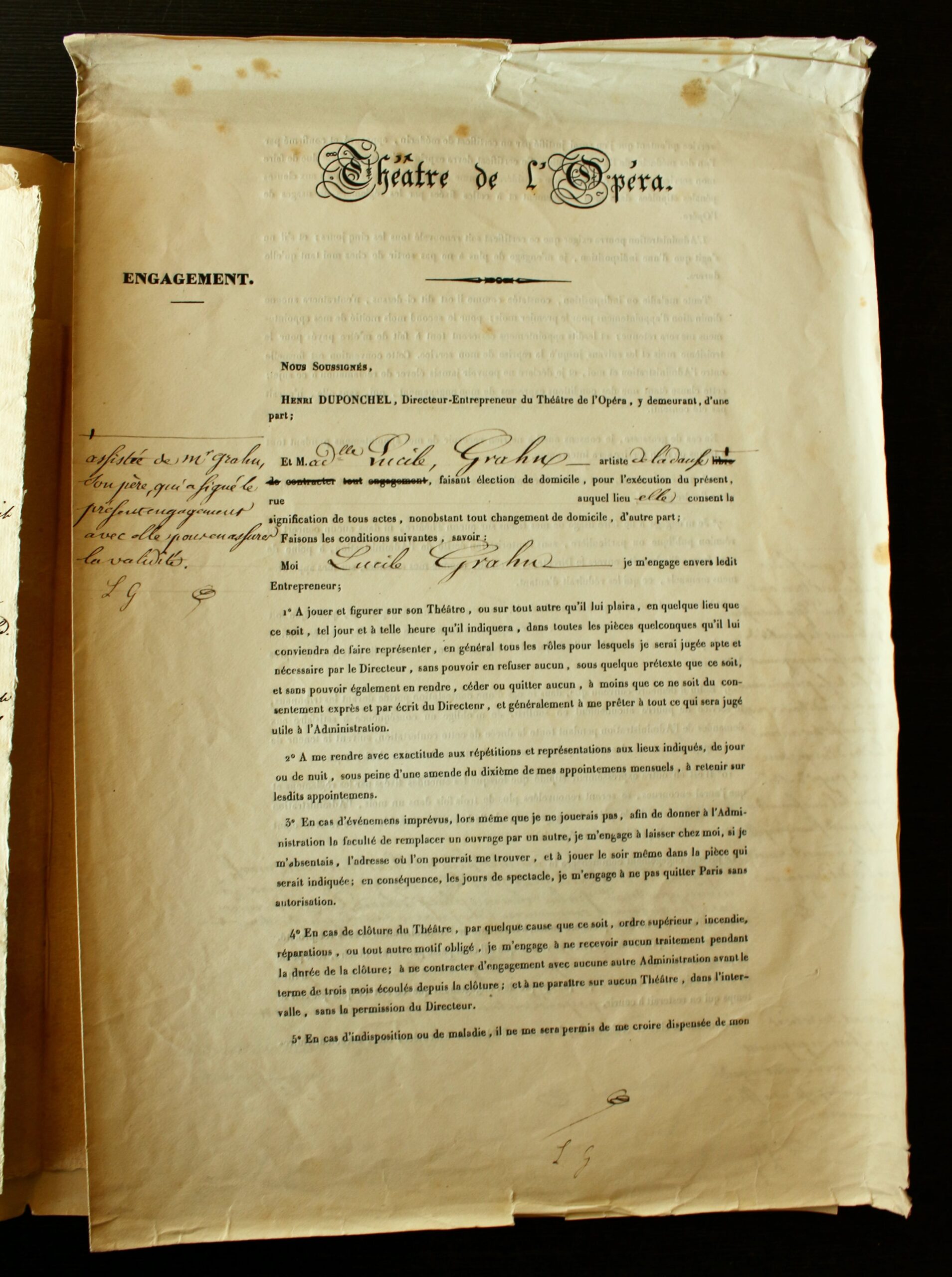

今日(こんにち)、フランス国立公文書館には、当時のオペラ座総裁のアンリ・デュポンシェルと、グラーンとの契約書類が所蔵されています。それによると、契約の場に父親と共にやって来たグラーンは、まずは3年間、オペラ座のダンス部門のダンサーとして踊ることになったようです。当時のオペラ座バレエでは、ソリスト以上のダンサーが「ダンス部門」、コール・ド・バレエのダンサーが「バレエ部門」に分けられていたので、グラーンはソリスト以上のダンサーとしての扱いで入団したことがわかります。これは彼女のデンマークでの評価を考えると順当な扱いでしょう。

グラーンとオペラ座の間で交わされた契約書 所蔵:Archives nationales ©Tamamo Nagai

そして、オペラ座側が彼女に提示した報酬額は、年額4500フラン。オペラ座デビューする前にロンドンなどで踊り、国際的な名声を勝ち取っていたカルロッタ・グリジが、初年度の契約で年額5000フランだったことを踏まえると(本連載の第23回参照)、劇場側はコペンハーゲンでのグラーンの活躍を考慮したと考えられます。そしてグラーンにとっても、オペラ座というバレエ最高峰の舞台に立つ名誉を得るだけでなく、デンマーク以外での踊る場を得るためにも、この契約は必要でした。

じつは、グラーンのオペラ座デビューを報じたパリの新聞によると、王立バレエ団を率いるブルノンヴィルに彼女が歯向かった(ように見えた)こと、そして彼女がこの時点ではまだバレエ団の団員だったことなどから、デンマーク王室は、グラーンが国外で踊ることを好ましく思っていなかったようなのです。1838年のこのオペラ座デビューの際にも、デュポンシェルがデンマーク王室と頻繁に交渉をし、やっとのことでグラーンの出演許可を取り付けたのでした。

では、そんなグラーンのオペラ座デビューの評判はどうだったのでしょうか? 前述の新聞記事での評価を見てみましょう。

「外交的な問題はさておき、バレエのパに関しては、17歳の可愛らしくエレガントで軽やかなダンサーは、お世辞抜きの成功を収めた。グラーン嬢は、我々が言うところの「美脚」の持ち主で、ポワント・ワークで素晴らしい技巧を見せる」

これはなかなかの褒め言葉ですね。タリオーニをモデルとしていたグラーンにとって、ポワント・ワークへの賞賛は、とくに喜ばしいものだったはず。ただし、これで終わらないのがパリのバレエ好きで、

「とはいえ、身体の伸び上がりや腕の優雅さには欠ける。オペラ座でも目に麗しいダンサーになるだろうが、コペンハーゲンの劇場では立派な才能に違いない」

と、一筋縄ではいかない評価を下しています。

しかし、パリデビューの成功は、グラーンの国際的なキャリアの開始を意味するものでした。タリオーニに比するスターダンサーとなった彼女は、ロンドンやサンクトペテルブルクでも踊り、1856年に現役を引退。その後はドイツのライプツィヒやミュンヘンで宮廷劇場の舞踊監督を務め、1907年にミュンヘンで87歳の生涯を閉じました。相続人がいなかった彼女の財産はミュンヘン市に寄贈され、使用したトウシューズなどの関連する資料は、現在はケルン舞踊史料館(Deutsches Tanzarchiv Köln)に所蔵されています。

大スターたちが揃った1845年の《パ・ド・カトル》の舞台で、10代のときから憧れたタリオーニ、そしてライジング・スターのグリジやチェリートと舞台を共にしながら、グラーンは何を考えていたのでしょうか。華やかだっただろう《パ・ド・カトル》の舞台、タイムマシンがあったらぜひ見てみたいものです。

参考資料

Archives Nationales. AJ/13/194, Contrat d’engagement de Mlle. Grahn (Lucile). 1838.

F-Pn. « Revue Dramatique. Académie Royale de musique. Les Musiciens bavarois. Début de Mlle Lucile Grahn. Fortune des danseuses. » La Quotidienne, 6 août 1838, N218, p.1. https://www.retronews.fr/journal/la-quotidienne/06-aout-1838/737/2142229/1 (2024年8月14日最終閲覧)

Dansk Kvindebiografisk Leksikon, Dansere, Lucile Grahn-Young. https://kvindebiografiskleksikon.lex.dk/Lucile_Grahn-Young (2024年8月14日最終閲覧)

【NEWS 】永井玉藻さんの新著が好評発売中!

「バレエ伴奏者の歴史〜19世紀パリ・オペラ座と現代、舞台裏で働く人々」

バレエにおいて、ダンスと音楽という別々の芸術形態をつなぐために極めて重要な役割を果たしている存在、それがバレエ伴奏者。その職業が成立しはじめた19世紀パリ・オペラ座のバレエ伴奏者たちの活動や役割を明らかにしながら、華やかな舞台の“影の立役者”の歴史をたどります。

●永井玉藻 著

●四六判・並製・224頁

●定価2,420円(本体2,200円+税10%)

●音楽之友社

●詳しい内容はこちら

●Amazonでの予約・購入はこちら