パリ・オペラ座――それは世界最古にして最高峰のバレエの殿堂。バレエを愛する私たちの聖地!

1661年に太陽王ルイ14世が創立した王立舞踊アカデミーを起源とし、360年の歴史を誇るオペラ座は、いわばバレエの歴史そのものと言えます。

「オペラ座のことなら、バレエのことなら、なんでも知りたい!」

そんなあなたのために、マニアックすぎる連載を始めます。

- 「太陽王ルイ14世の時代のオペラ座には、どんな仕事があったの?」

- 「ロマンティック・バレエで盛り上がっていた時代の、ダンサーや裏方スタッフたちのお給料は?」

- 「パリ・オペラ座バレエの舞台を初めて観た日本人は誰?」 etc…

……あまりにもマニアックな知識を授けてくださるのは、西洋音楽史(特に19〜20世紀のフランス音楽)がご専門の若き研究者、永井玉藻(ながい・たまも)さん。

ディープだからこそおもしろい、オペラ座&バレエの歴史の旅。みなさま、ぜひご一緒に!

イラスト:丸山裕子

??

動乱の時代を生き残れ! フランス革命とパリ・オペラ座

歴史上の最も大きな出来事のひとつとして、世界史の教科書にも必ず登場するフランス革命。1789年7月14日のバスティーユ牢獄襲撃から始まった社会の変化は、1795年に国の体制が共和国制へ移行するまで、フランス、そしてパリの日常に、それまでの常識ではまったく考えられなかった様々な事態を引き起こしました。

1789年7月14日、パリの民衆がバスティーユ牢獄を襲撃。ここからフランス革命が始まった ©️shutterstock

フランス王家寄りの人物・団体にとって、革命によって生まれた状況は、自らの命をおびやかす緊急事態。それは、「王立 royale」を冠していたパリ・オペラ座にとっても同じでした(私たちにとっては、ここでオペラ座が踏ん張ってくれないと困るのですが……)。では、なぜオペラ座はこの荒波に耐え、生き延びることができたのでしょうか? 今回は、フランス革命期のパリ・オペラ座がどのように動乱の時代を乗り切ったのか、主な3つの理由を、アデライード・ド・プラース著の「革命下のパリに音楽は流れる」をもとにご紹介します。

【理由その① オペラ座=貴族だけの特権、ではない。】

1789年当時、王立音楽アカデミーは、パリ中心部の北寄りに位置するポルト・サン・マルタン劇場を本拠地としていました。現在もパリ10区にあるこの劇場は、じつはバスティーユ牢獄からそう遠くない場所にあります。ですので、当時のパリ・オペラ座にも、騒動の火が飛んでくる可能性がないわけではなかったでしょうが、実際にはオペラ座が襲撃されることはなく、それどころかパリ市内の様々な劇場では、この状況でも公演がきちんと行われ続けていました。オペラ座の場合、バスティーユ襲撃直後に劇場を一時的に閉鎖することはあったものの、7月21日には公演が再開されています。

オペラ座がこのように公演を続けられた第1の理由は、「王立 royale」を名乗ることを許された団体だったとしても、経営システムに関しては他の劇場と変わりはなかった点にあるでしょう。オペラ座は創立当初から、国の予算で運営されているわけではなく、主たる財源はチケットの売り上げでした。つまり、チケットを買えば(システム的には)誰でもオペラ座で観劇することはできたのです。実際、観客は貴族だけではなく、平民階級の中でも裕福な層のブルジョワたちもいました。リュリの監督期以来、オペラ座には「オペラを独占的に上演できる」という特権はありましたが、こうした上演内容に関する特権が、「専制政治の象徴」と見られることはなかったようです。

また、1780年からオペラ座は、慢性的な赤字経営を改善するために、宮廷の王室催事担当部の管轄・指導下にあったのですが、ルイ16世は1790年に、オペラ座の経営管理をパリ市に委譲します。これにより、劇場は市が任命した管理委員会によって運営されるようになりました。この委譲策は、財政破綻を少しでも回避したいルイ16世の決断だったのですが、結果的に宮廷とパリ・オペラ座との関わりを薄め、「市民の代表が運営する劇場」という意識を生みます。近年の研究ではルイ16世の優れた知性と統治能力が見直されており、運営権譲渡も、オペラ座の未来を見据えた彼のインテリジェンスのひとつだったのかもしれません。

【理由その② 「オペラ座は革命側だよ」のアピール。】

バスティーユ牢獄の襲撃直後、オペラ座の上演レパートリーの傾向は劇的に変わることもなく、それまでの演目も引き続き舞台にかけられていました。当時の人気バレエ作品は、マクシミリアン・ガルデル(1741–1787)振付の『ラ・ロジエール』(1783年初演)、その弟のピエール・ガルデル(1758–1840)の『テレマック』(1790年初演)、『プシシェ』(1790年初演)といったラインナップ(*)。

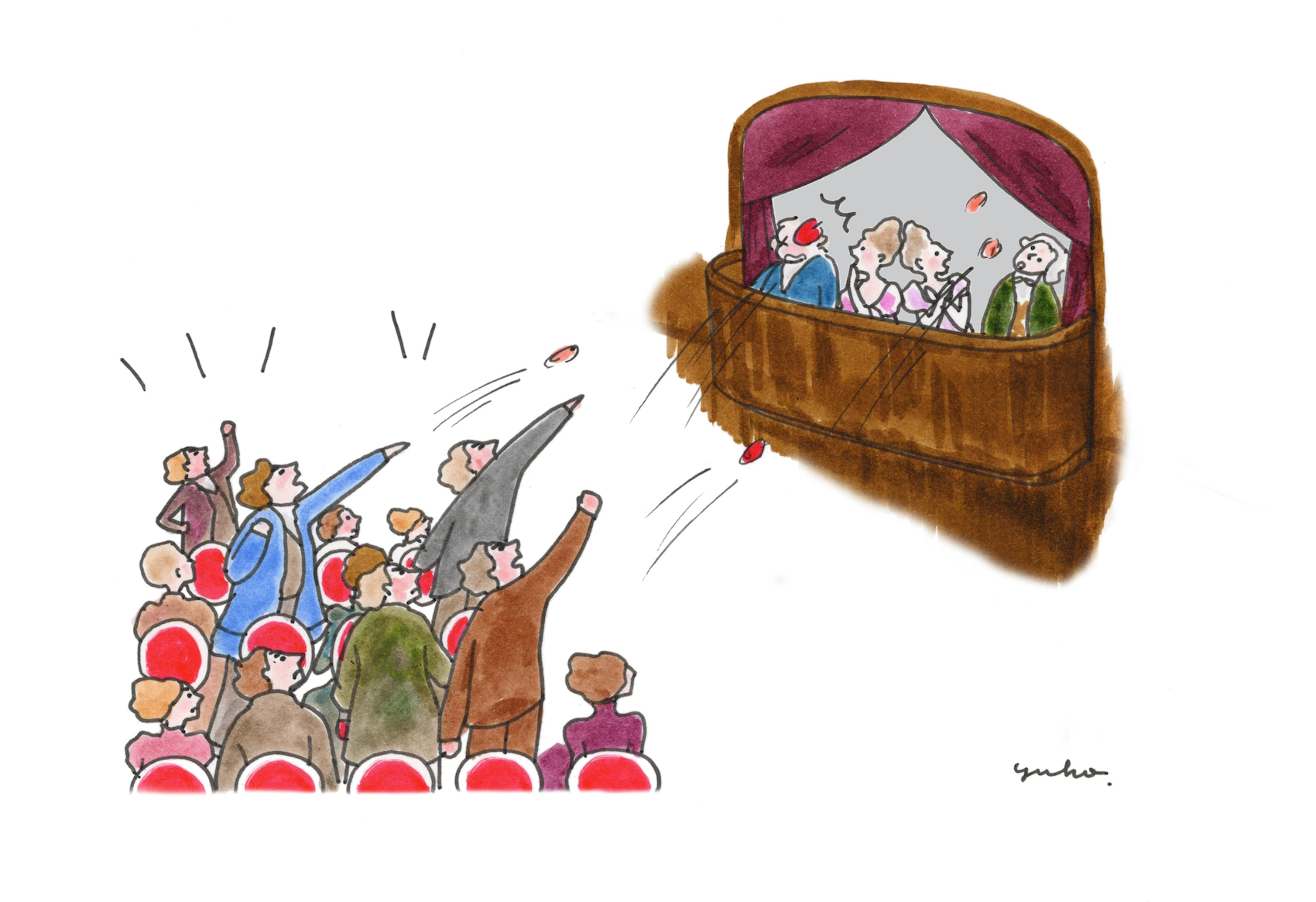

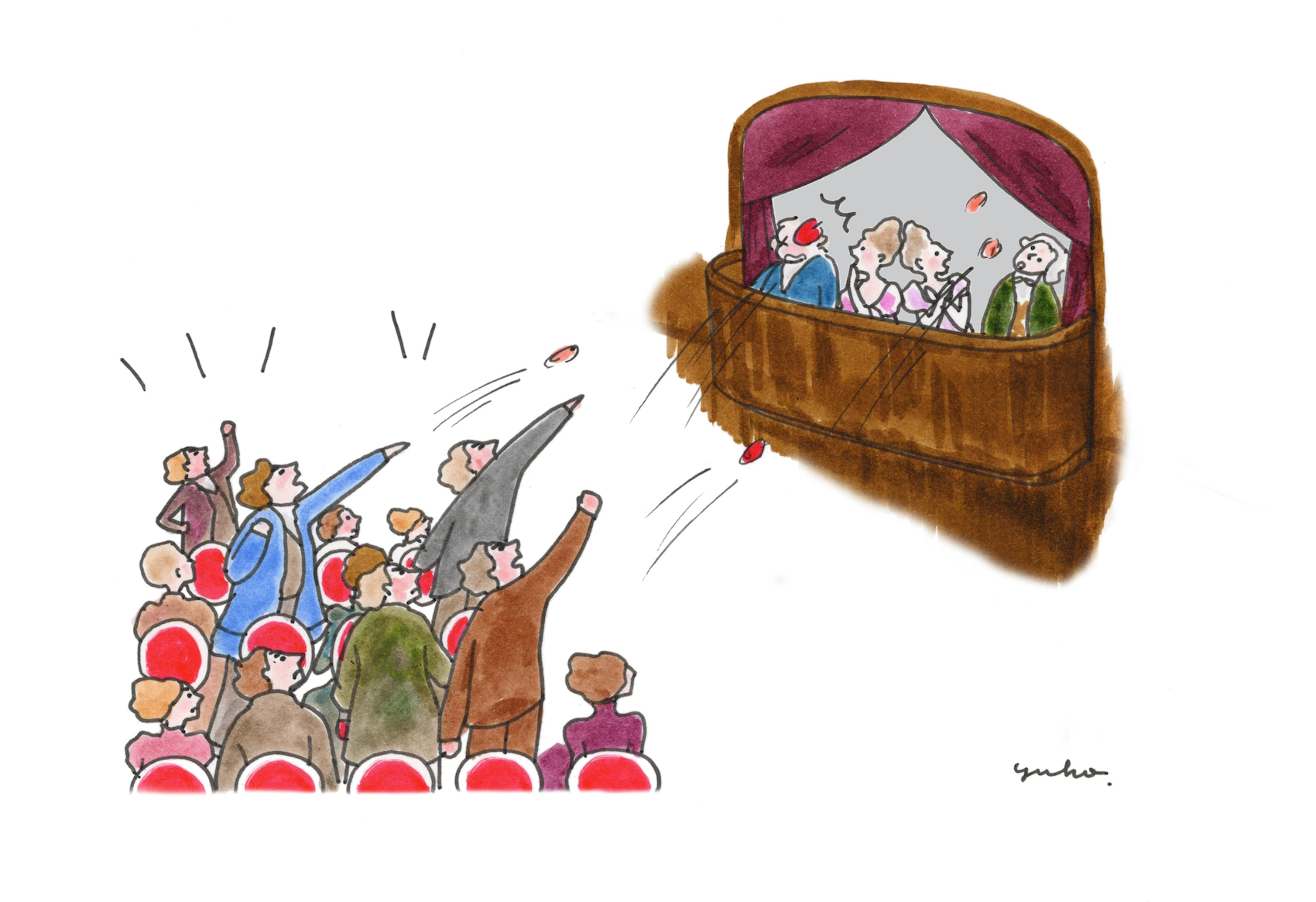

しかし、作品の歌詞や演出に対して、観客のあいだで暴動になったり、批判されたりすることはあったようです。このころのオペラ座が上演していたのは、神話や英雄伝説などから題材をとった作品。こうした作品では、物語に登場する神や英雄を国の統治者になぞらえて、その栄光を褒めたたえるため、王や王妃を賛美するフレーズが歌われたり、そうした演出が行われたりしてきました。こうした作品をオペラ座が上演し続けていると、ボックス席にいる王党派の観客は拍手を送り、平土間席に座る革命支持派の観客たちは口笛を吹いてやじって大騒ぎ(逆もまたしかり、でした)。時には劇場の中でりんごやオレンジが飛び交い、青あざを作る人も……。

そのためオペラ座の経営陣も、旧体制や特権との結びつきを連想させるようなものごとから、民衆の目が逸れるような工夫を次第にするようになりました。1791年6月、国王一家がオーストリアへ逃亡しようとして失敗した、いわゆる「ヴァレンヌ逃亡事件」を起こすと、オペラ座は「王立」を名称から外します。また、パリ市内で暴動が起こったときには、命を落とした人々の遺族のためにチャリティ公演を行い、出演者たちも給与の一部を寄付するなど、社会に対するアピールを行いました。1793年にロベスピエールの恐怖政治が始まると、過去にオペラ座に関与した宮廷関係者や、当時の上層部が逮捕されてギロチンで処刑され、君主制時代のさまざまな重要書類が焼き捨てられます(なんてことをしてくれたんだか……涙)。もちろん、愛国的・革命賛美的な内容の演目を上演することも忘れてはいけません。こうしたオペラ座側の努力も、劇場を生き延びさせた第2の理由となりました。

*当時の人気演目『ラ ・ロジエール』『テレマック』『プシシェ』とはどんな作品だったのか、それぞれごく簡単にご紹介しましょう。

『ラ ・ロジエール』は端的にいうと、「バラの花冠をもらえる村のお祭りと、その花冠をめぐる恋人たちの物語」です。舞台はフランスの地方の村。その村では毎年、バラの花冠(とお祝い金)を授けられる少女を選ぶお祭りがありました。花冠をもらうのは品行方正である印。村の裁判官は、素敵な恋人同士の女の子のほうに花冠を授けることに決めて、村でコンテストを開くことに。そこからいろいろな顛末があって、最後はハッピーエンド、という物語です。この話には神様も英雄も登場しないのですが、村の領主夫妻を褒め称えるシーンがあり、そこが「王様&王妃様、万歳!」の姿勢に繋がると言えます。

『テレマック』と『プシシェ』は、どちらも神話や英雄伝説をもとにした作品です。『テレマック』は父オデュッセウスのゆくえを探し、諸国を冒険するテレマックの物語。『プシシェ』は、王様の娘にして絶世の美女プシシェに嫉妬した美の女神ヴィーナスが、他の神々を巻き込んで事を起こしていく……というお話です。

【理由その③ 革命側にとっても、オペラ座は重要なアイテム。】

パリ・オペラ座が革命の時期を生き延びた第3の理由、かつ、とくに注目したい点。それは、革命政府が劇場を「すべての市民に開かれた国民的な成人学校」とし、オペラやバレエ、音楽、演劇といった芸術分野を、「公教育の中でもとりわけ重要な道徳的分野」と位置付けたことです。つまり革命政府は、フランスの新しい市民社会を形成していく上で、民衆がこれらの芸術に触れることは欠かせない、と考えたのです。

とても画期的に見える革命政府のこの方針ですが、その姿勢を称賛する前に、彼らの意図について一歩引いて考えてみる必要があります。というのも、革命政府が芸術活動を重視した根底には、オペラやバレエ作品などの上演を通して、民衆に革命政府のイデオロギーを浸透させることができる、という狙いがあったためなのですね。つまり、彼らは政府のプロパガンダの手段として、オペラやバレエを使える、と考えたわけです。

ネットやテレビ、ラジオなどがある今日とは異なり、18世紀末のフランスで、時事問題に関する情報を得る手段は限られていました。新聞はすでに発行されていましたが、講読料が高い上に数も限られており、そもそも文字を読める人の数も、現代とは全く異なります。すると、情報伝達の手段として思いつくのは、街角での演説や知り合いとの立ち話など、オーラル(口頭)でのコミュニケーションで、そのひとつに舞台芸術の上演も入っていたのでした。例えば、バスティーユ牢獄襲撃の翌年、1790年7月17日に、テアトル・ド・ムッシューという劇場で初演された『愛国者の一家、または連盟祭』という戯曲では、初演の3日前(つまり7月14日)に革命政府が開催した国家式典のようすを、主人公一家の召使いがこと細かに描写し報告する、という場面があります。たとえそれが「舞台」という非現実の空間で展開されているとしても、自分たちの身近で起こっている出来事や、政治的主張を取り上げている作品に、観客が無関心のままでいられるでしょうか。まさにその点を、革命政府は狙ったのでした。

*

このように、さまざまな人々の意図が絡み合い、パリ・オペラ座は革命の中でもオペラやバレエの上演を絶やすことなく、現在につながる歴史を紡いできました。そして、現代の私たちも心に留めておきたいのが、革命期においても、劇場で歌い、踊り、演奏し、仕事をすることで生きる人々がいた、ということです。

「オペラ座は五○○人以上の人間の勤務を要し、かれらの生活を保証しています」

(1791年にパリ市の公共施設管理官を務めていたジャン=ジャック・ルルーによる、オペラ座についての報告書より)

いつの時代、どんな国でも、社会や政治の状況が激しく揺り動かされる事態が起こりますが、フランス革命下での芸術活動は「不要不急」にはならなかったのだな、と思う、今日この頃です。

★次回は2021年11月5日(金)更新予定です

参考資料

今谷和徳、井上さつき 2010年。『フランス音楽史』東京、春秋社。

ド・プラース、アデライード 2002年。『革命下のパリに音楽は流れる』長谷川博史訳。東京、春秋社。