パリ・オペラ座――それは世界最古にして最高峰のバレエの殿堂。バレエを愛する私たちの聖地!

1661年に太陽王ルイ14世が創立した王立舞踊アカデミーを起源とし、360年の歴史を誇るオペラ座は、いわばバレエの歴史そのものと言えます。

「オペラ座のことなら、バレエのことなら、なんでも知りたい!」

そんなあなたのための、マニアックすぎる連載をお届けします。

- 「太陽王ルイ14世の時代のオペラ座には、どんな仕事があったの?」

- 「ロマンティック・バレエで盛り上がっていた時代の、ダンサーや裏方スタッフたちのお給料は?」

- 「パリ・オペラ座バレエの舞台を初めて観た日本人は誰?」 etc…

……あまりにもマニアックな知識を授けてくださるのは、西洋音楽史(特に19〜20世紀のフランス音楽)がご専門の若き研究者、永井玉藻(ながい・たまも)さん。

ディープだからこそおもしろい、オペラ座&バレエの歴史の旅。みなさま、ぜひご一緒に!

イラスト:丸山裕子

🇫🇷

身体を酷使するダンサーは、他分野のアーティストと比べて、現役として日常的に舞台に立つ時期が短い運命にあります。しかし、現役を退いたからといって、その人の人生が消えるわけではありません。人によっては、現役引退後の期間がダンサー期間と同じくらいの長さになることも。そこで気になるのが、「セカンドキャリア」と言われる、ダンサーの現役引退後の仕事です。

現代のダンサーは、それまでの経験を活かしてバレエの先生として教育活動に励まれたり、振付家になったり、あるいはまったく異なる道に進まれたり、とさまざまなパターンがあります。19世紀のバレエダンサーたちも同様に、バレエ教師や振付家に身を転じる例が目立ちますが、歴史上の振付家やバレエ教師は、その多くが男性です。では、女性の場合はどのようなセカンドキャリアを歩んだのでしょうか? 今回は、資料研究に基づく初の本格的な伝記として2022年に出版された、クロエ・ダルシー著『Marie Taglioni Étoile du ballet romantique』を中心的に参照しながら、19世紀の大スターダンサーのマリー・タリオーニの現役引退後と、彼女の振付作品《蝶々》についてご紹介します。

《ラ・シルフィード》のその後

1832年にパリ・オペラ座で初演されたバレエ《ラ・シルフィード》は、バレエの歴史を語る際に欠かせない作品の一つです。その初演タイトルロールダンサーとして、パリ中の注目を集め、大スターダンサーとして名を轟かせたのが、マリー・タリオーニ(1804-1884)。本連載でも、これまでにタリオーニの活躍ぶりや《ラ・シルフィード》について取り上げてきました。

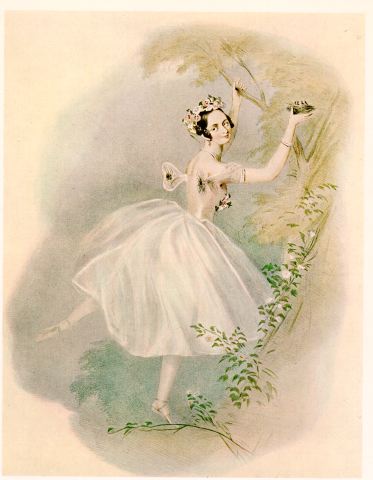

マリー・タリオーニ Marie Taglioni(1804-1884)

さて、彼女の生没年に注目していただくと、19世紀の女性にしては、タリオーニがめちゃくちゃ長生きであることがわかります。この生涯のうち、彼女が現役のプロダンサーとして公の場で踊っていたのは25年強(ウィーンでの公式デビュー年である1822年から、引退までの1847年に加え、公式デビュー前の数年間にも公の場で踊っていたそうです)。この3月にオペラ座バレエを退団するエトワール、マチュー・ガニオの入団から卒業までがおおよそ同じくらいの期間(2001年入団)、といえば、イメージしやすいでしょうか。

オペラ座における《ラ・シルフィード》などでの活躍を経て、ヨーロッパ中の劇場に登場したタリオーニは、現役引退後しばらく経った1859年から、再びオペラ座バレエと関わりました。この年、彼女は付属バレエ学校の監督官に就任し、若いダンサーたちの指導を始めます。かつての大スターがオペラ座に戻ってくることは、ファンたちの間でもちょっとした話題となりました。それもそのはず、当時のオペラ座では、現役時代のタリオーニを彷彿とさせる女性ダンサーがデビューしたばかりだったのです。

エマ・リヴリーという名のそのダンサーは、オペラ座バレエの名教師の一人、マダム・ドミニク(第32回参照)の指導を受けていました。リヴリーとタリオーニの雰囲気が似ていることは、リヴリーのデビュー時にすでに流布していた話題で(しかも彼女のデビュー演目は《ラ・シルフィード》でした)、これがタリオーニのオペラ座カムバックを後押しした要因の一つでもあったようです。バレエ学校で、彼女は週6回のレッスンをするほか、自宅でも日常的に生徒たちにレッスンを行い、さらに現代にも続くバレエ団の年次昇級試験の創設にも関わりました。

《蝶々》の発表

バレエ学校での教育活動のほかに、この時期のタリオーニにとって大きな挑戦の一つとなったのが、振付作品の発表です。1860年11月26日にオペラ座で初演された《蝶々》は、タリオーニの名を振付家としても後世に残した作品となりました。作品の創作メンバーは実に豪華で、台本は《ジゼル》の共同執筆者でもあるアンリ=ヴェルノワ・ド・サン=ジョルジュ、音楽は《地獄のオルフェ》(運動会の音楽でおなじみ)などのオペレッタ作曲でヒットを飛ばしたジャック・オッフェンバック。舞台装置のデザインメンバーには、19世紀フランスの舞台装置画家として著名なエドゥアール・デプレシャンがいました。初演時の主役は、もちろんエマ・リヴリーと、ルイ・メラントが担っています。

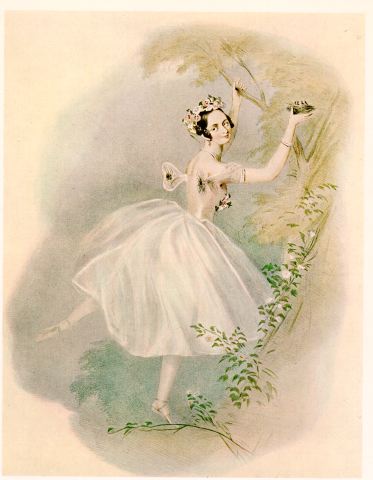

「蝶々」の主演を務めたエマ・リヴリー Emma Livry(1842-1863)

2幕で構成されるこの作品は、タリオーニ自身が慣れ親しんだロマンティック・バレエの要素をふんだんに含んでいます。主人公のファルファラは、幼い頃に年老いた妖精アンザにさらわれ、その召使として暮らしていました。ある日、アンザは美しい王子のジャルマに出会い、彼に恋しますが、アンザの住処に呼び寄せられたジャルマはファルファラに一目惚れ。ファルファラはアンザをからかったことで彼女の怒りを買い、蝶々の姿に変えられてしまいます。すったもんだののち、若返ったアンザとジャルマの結婚式でファルファラがたいまつの中に身を投じることで呪いが解け、恋人たちは無事に結ばれハッピーエンド、となるのでした。

《蝶々》は1862年10月13日の上演を最後にオペラ座のレパートリーから外れるまでのあいだ、42回上演され、当時としては成功した作品の一つとなりました。タリオーニの伝記の著者であるダルシーによると、振付も非常に踊りのバラエティに富んでおり、ファルファラの踊りのパートもリヴリーの長所を生かすものだったそう。カーテンコールにはリヴリーと並んでタリオーニも登場し、観客たちは彼女が現役時代のエレガンスさをまったく失っていないことを喜んだといいます。

女性は振付家になれるか

しかし、タリオーニが《蝶々》の振付を手がけたことは、彼女にとって「危険な賭けだった」とダルシーは指摘します。父親のフィリッポ、そしてマリーの弟のポールのように、タリオーニ家の男性陣はダンサーから振付家に転身し、それなりに充実した活動を行っているので、マリーも振付の才能を受け継いでいてもおかしくありません。実際、父フィリッポは《蝶々》の初演に駆けつけ、その成功を喜んでいます。しかし、タリオーニにとって振付が「危険な賭け」だったのは、タリオーニが女性だった、ということでした。

19世紀のオペラ座では、《蝶々》以前にも女性振付家による作品が2作上演されていました。一つは1838年初演のテレーズ・エルスラー(ファニー・エルスラーのお姉さん)振付による《ラ・ヴォリエール》、もう一つは1854年初演のファニー・チェリート振付の《ジェンマ》です。エルスラーもチェリートも、ロマンティック・バレエのスターダンサーとして一世を風靡した存在で、タリオーニの《蝶々》は彼女たちに続く作品でした。

しかし、振付という行為が「男性のもの」とみなされていた19世紀において、彼女たちの作品は、男性が手がけたものと等しいとは考えられませんでした。舞踊史研究者のヴァニナ・オリヴェシによるチェリートの振付活動に関する論考によると、「女性にとって、振付をすることはプロとしてのキャリアに不可欠なものではなく、偶然の行為であり、性別とは相容れない権力欲の結実」だったのだとか。実際、チェリートの《ジェンマ》についても、批評家(当時はほぼ男性)から謂れのない非難が浴びせられたそうです。タリオーニの《蝶々》の場合は、《ジェンマ》ほどの事態にはならなかったものの、それは“伝説的大スターでありオペラ座のバレエ教師”であるタリオーニの名声に支えられていたためでした。充実した作品内容にもかかわらず、女性による作品は公平に評価されない時代に、《蝶々》は「振付家のマリー・タリオーニ」の道を拓くものにはなりませんでした。

19世紀のクラシック音楽界でも、女性作曲家には作品発表の場だけでなく、そもそも公的な活動のためのチャンスが与えられなかった例が多くあります(ローベルト・シューマンの妻クララ・ヴィーク、フェリックス・メンデルスゾーンの姉ファニー・メンデルスゾーン、グスタフ・マーラーの妻アルマ・シンドラーなど)。19世紀よりは女性振付家や作曲家が活躍する現代をタリオーニが見たら、彼女は何と言うでしょうか? そして、私たちが彼女に堂々と「振付家に性別の違いなんて関係ないよ」と言える状況になっているのか、問い続ける必要があるのかもしれません。

参考資料

Taglioni, Marie. 2017. Souvenirs Le manuscrit inédit de la grande danseuse romantique, Edition établie, présentée et annotée par Bruno Ligore. Paris, Gremese.

d’Arcy, Chloé. 2022. Marie Taglioni Étoile du ballet romantique. Presses universitaires de Bordeaux, Bordeaux.

Olivesi, Vannina, 2015. “Fanny Cerrito chorégraphe” In Recherches en danse, 3. https://doi.org/10.4000/danse.896(2025年1月14日最終閲覧)

平林正司、2000。『19世紀フランス・バレエの台本 パリ・オペラ座』東京、慶應義塾大学出版会。

【NEWS】永井玉藻さんの新著が好評発売中!

「バレエ伴奏者の歴史〜19世紀パリ・オペラ座と現代、舞台裏で働く人々」

バレエにおいて、ダンスと音楽という別々の芸術形態をつなぐために極めて重要な役割を果たしている存在、それがバレエ伴奏者。その職業が成立しはじめた19世紀パリ・オペラ座のバレエ伴奏者たちの活動や役割を明らかにしながら、華やかな舞台の“影の立役者”の歴史をたどります。

●永井玉藻 著

●四六判・並製・224頁

●定価2,420円(本体2,200円+税10%)

●音楽之友社

●詳しい内容はこちら

●Amazonでの予約・購入はこちら