パリ・オペラ座――それは世界最古にして最高峰のバレエの殿堂。バレエを愛する私たちの聖地!

1661年に太陽王ルイ14世が創立した王立舞踊アカデミーを起源とし、360年の歴史を誇るオペラ座は、いわばバレエの歴史そのものと言えます。

「オペラ座のことなら、バレエのことなら、なんでも知りたい!」

そんなあなたのための、マニアックすぎる連載をお届けします。

- 「太陽王ルイ14世の時代のオペラ座には、どんな仕事があったの?」

- 「ロマンティック・バレエで盛り上がっていた時代の、ダンサーや裏方スタッフたちのお給料は?」

- 「パリ・オペラ座バレエの舞台を初めて観た日本人は誰?」 etc…

……あまりにもマニアックな知識を授けてくださるのは、西洋音楽史(特に19〜20世紀のフランス音楽)がご専門の若き研究者、永井玉藻(ながい・たまも)さん。

ディープだからこそおもしろい、オペラ座&バレエの歴史の旅。みなさま、ぜひご一緒に!

イラスト:丸山裕子

🇫🇷

バレエファンにとっての日本の夏といえば、とにかく押し寄せるガラ公演。今年も酷暑の中、あちこちの劇場を行き来し、ようやくホッと一息つかれた方もいるのではないでしょうか。同時に、とくに関東圏の住民にとっては、今年は以前から話題になっている「劇場足りない問題」が、チラチラと頭をよぎる夏でもありました。踊る場所が制限される、あるいは場所がない、というのは、団やダンサーによっては死活問題。改修工事が必要なのは仕方ないことですが、劇場がない状態で現在のようなバレエ公演の頻度をどのように保つのか、という問いは、今後2〜3年だけに関わることではなく、そののちの状況まで左右しかねません。それはバレエファンにとっても頭の痛い問題です。

オペラ座でも現在、パレ・ガルニエとオペラ・バスティーユの改修工事という大きな出来事を抱えていますが、じつは19世紀のパリ・オペラ座バレエも、ホームの劇場を失った時期があります。しかもそれは、前々から計画されていたものではなく、突然の火災によって一夜にして全てが灰の山になってしまった、という大事件でした。では、この緊急事態をオペラ座はどのように乗り越えたのでしょうか? 今回はフランス国立公文書館所蔵の、当時の新聞記事などを参照しながら、19世紀オペラ座バレエの未曾有の危機についてご紹介します。

オペラとバレエの殿堂、一夜にして灰に

事件が起こったのは、1873年10月28日から29日にかけての夜でした。出火当時、パリ9区のル・ペルティエ通りにあったオペラ座の劇場、サル・ル・ペルティエでは、オーギュスト・メルメという作曲家の手によるオペラ《ジャンヌ・ダルク》の稽古が行われていました。出火の原因はいまだにはっきりしていないのですが、火はたちまち燃え広がり、劇場内にあった舞台装置、衣裳、小道具や大道具を焼き尽くしてしまいます。消防士の奮闘も虚しく、《ラ・シルフィード》の、《ジゼル》の、《コッペリア》の初演が行われた舞台は、見るも無惨な姿になってしまいました。

不幸中の幸いは、楽譜や文書資料に関しては、ほとんどが被害を免れることができたことでした。これらの資料は建設中のパレ・ガルニエに1870年から少しずつ移動が進められていたため、炎に飲み込まれなかったのです。また、一報を得て劇場に駆けつけたオペラ座図書館の文書官、ニュイッテル(《コッペリア》の台本作家でもあります。本連載の第46回参照)は、同僚の助けを借り、指揮者室や演奏者の控え室から、台本や公演ポスター、その月の公演で使用していたオーケストラの楽譜などを運び出すことに成功しています。その中には、元祖ロマンティック・バレエのシーンを含むオペラ《悪魔のロベール》(本連載の第17回を参照)の楽譜なども含まれていました。

オペラ座が火災の被害にあったのは、これが初めてではありません。実際、1669年の創立から1873年に至るまでの間に、オペラ座の本拠地劇場は複数回火事に遭遇しており、劇場の移転を余儀なくされたこともあります。しかし、1821年に開場したサル・ル・ペルティエは、オペラ座が19世紀の大半にわたって使用してきた「ホーム」です。当初は仮の劇場として建設されたとはいえ、この劇場は19世紀のオペラ座バレエの大ブレイクを語る上で欠かせない、さまざまな記憶が詰まった場所であり、その舞台に立つことを夢見てヨーロッパ中から名だたるダンサーがやってきた、バレエの象徴的存在でした。1870年の普仏戦争で疲弊していたパリ市民、そして何よりも劇場関係者の落胆は、どれほどのものだったでしょうか。オペラ座バレエは、その活動場所をたった一晩で失ってしまったのです。

「国家の顔」としてのオペラ座

「フランスの第1の劇場」であるオペラ座の火災は、瞬く間に新聞各紙が注目するニュースとなりました。たとえば、政治系新聞として長い歴史を持っていた「ル・コンスティティーショネル」紙では、11月2日〜3日号でオペラ座の火災について触れ、パリの劇場における消防士の配置について、劇場内部の消防隊は人数が多い割に実際の役には立たないこと、いっぽうで外部の消防隊の人数は十分でないことを指摘しています。また、創刊されてまもない保守系の新聞「ル・ディズヌヴィエーム・シエクル」は、11月3日号で当時のオペラ座総裁だったオリヴィエ・アランツィエが芸術省大臣に宛てた書簡を掲載し、省庁がオペラ座のアーティストや裏方たちの10月分の給与を全額保証する決定を下したことに感謝する、と言う総裁の発言を知らせています。

とはいえ、劇場を失ったオペラ座は、次の日からどのように活動していけば良いのでしょうか。劇場がル・ペルティエ通りからパレ・ガルニエに移転することは確約されていましたが、火災が起きた時点で、新しい劇場はまだ開場には至ってはいません。そこで、当時のフランス政府は、すでに予算オーバーを繰り返していたパレ・ガルニエの建設に追加資金を投じることで、なんとしてでも1875年1月5日には劇場をオープンする方針を固めました。結果的に、サル・ル・ペルティエの火災が、パレ・ガルニエ建設のスピードアップを促した形になったわけですが、オペラ=コミック座など、他にも伝統を誇る歌劇場がパリ市内にある中で、なぜフランス政府は新劇場の建設、しかも前政体下の第二帝政時代に着手された計画の実現を急いだのでしょうか?

それはやはり、オペラ座がフランスにとって「国の第一の劇場」だったためでしょう。その意味するところは、単に代表的な歌劇場とその組織、というレベルではなく、当時のフランスがオペラ座を文字通り国の顔として位置付けていた、ということです。伝統芸術の継承にも関わる劇場の再建設に後ろ向きなのとは大違い(おっと口が滑った)。言い換えれば、創立以来、常に国家と緊密な関係にあったオペラ座の存在と劇場が提供するコンテンツは、たとえ政体が変わっても、フランスにとっては重視すべきアクチュアルな要素だったのですね。

また、オペラ座で働いているアーティストや裏方などの雇用を確保する、という意味でも、新本拠地の建設は重要でした。パレ・ガルニエ開場までの期間、オペラ座はパリ2区のヌーヴ=ヴァンタドゥール通り(現在はメユル通りと名称変更)にあったイタリア座の劇場を間借りして、公演を行うことになります。この劇場はサル・ル・ペルティエの近所にあり、古くから劇場が軒を連ねる界隈でオペラ座とともに賑わってきたハコでした。とはいえ、場所を貸してもらって公演をするのは、アーティストたちも勝手が違ったでしょう。できるだけ早く自分たちの本拠地劇場を、という思いは、裏方たちも一緒だったはずです。19世紀後半、オペラ座では1000人ほどの劇場関係者が仕事をしており、当時としてはかなり規模の大きい団体でした。彼らの日々の生活のためにも、安定して仕事ができる場所は必要だったのです。

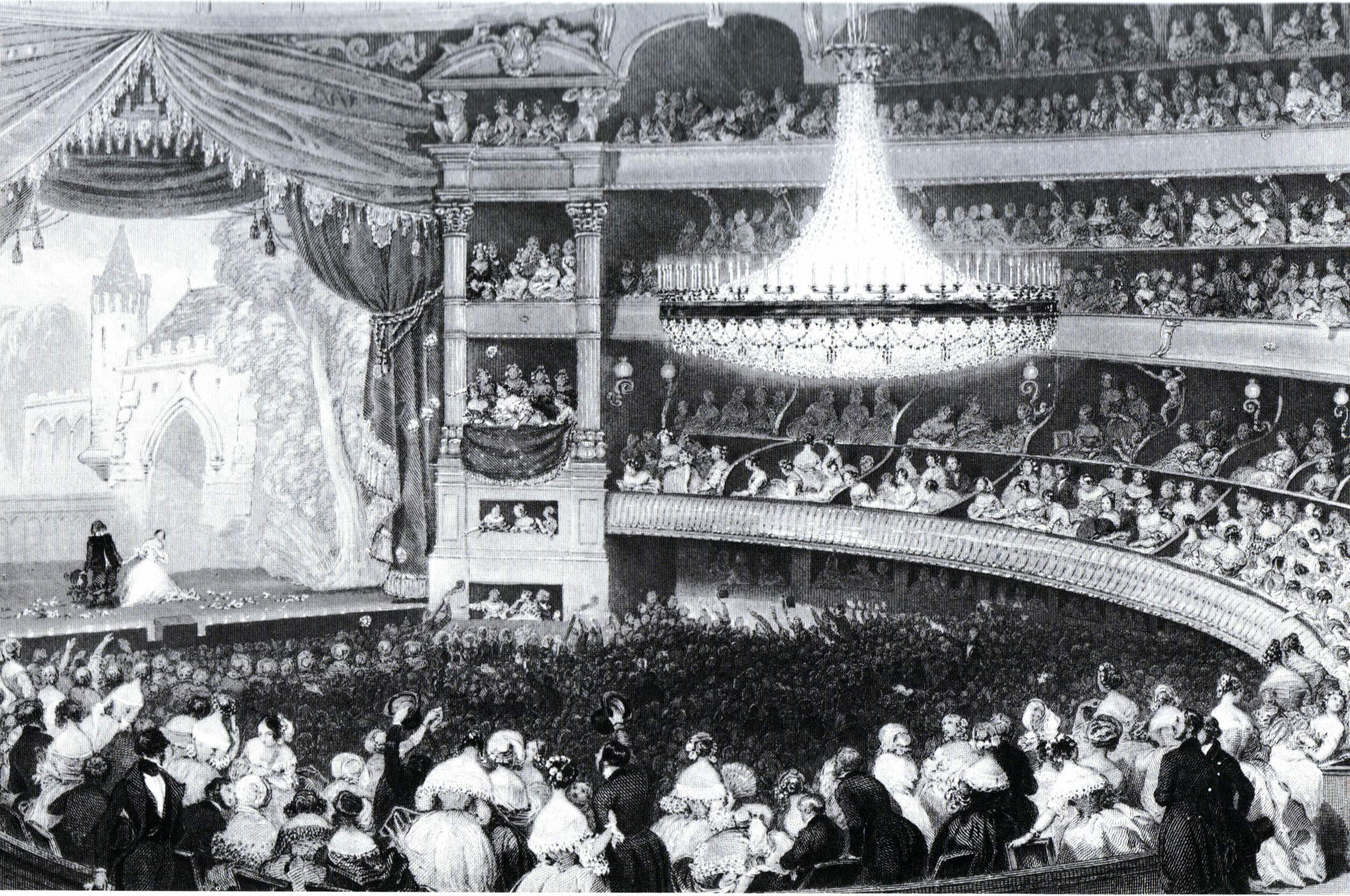

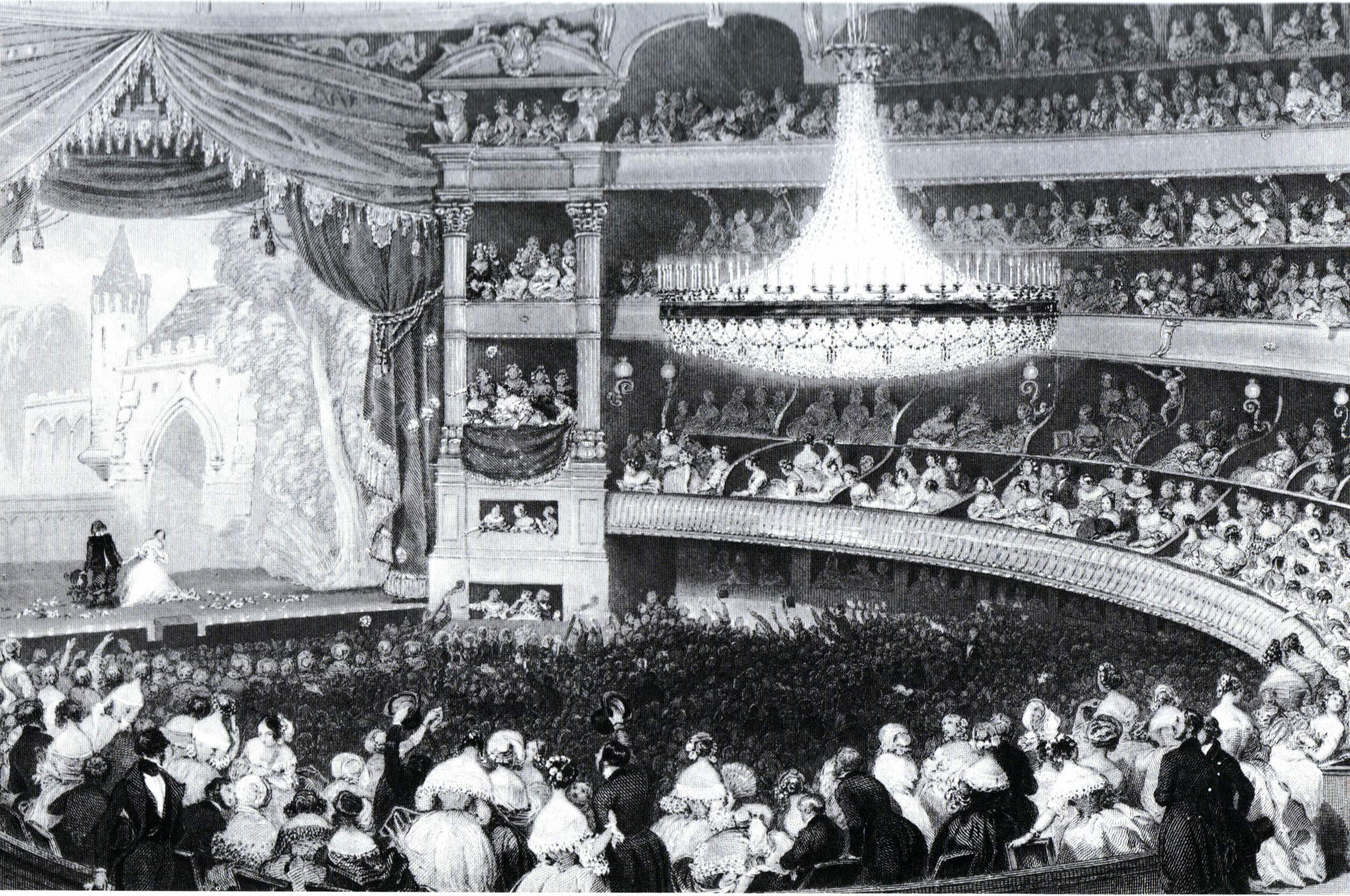

1840年のイタリア座の内部を描いた版画(原画ウジェーヌ・ラミ)。パレ・ガルニエがオープンするまでの約1年ほど、こちらの劇場を間借りしていた

その後のオペラ座がパレ・ガルニエという劇場を手にいれ、150年後の今日でもフル稼働していることは、皆様もご存知の通りです。いっぽう、サル・ル・ペルティエがあった場所には、現在ではまったく新しい建物が建ち、19世紀のパリで最大の繁華街にあった劇場として盛り上がっていた面影はなくなってしまいました(この連載の第11回で撮影した動画(駄編集ですが)も、どうぞご覧になってみてください!)パリ市内には、他にもオペラ座が本拠地として使用した劇場やその劇場跡地が残っているのですが、サル・ル・ペルティエに関しては歴史遺産の看板もなく、ここが本当に19世紀オペラ座の劇場があったところなのか、と疑いたくなってしまうほど。もっとも、当時の劇場がすべてなくなってしまったからこそ、「いにしえのオペラ座」へのノスタルジーに浸れるのかもしれません。こうして、サル・ル・ペルティエは、19世紀オペラ座バレエの繁栄とともに歴史の中に姿を消し、オペラ座のパレ・ガルニエ時代の幕が開けるのでした。

参考資料

Archives Nationales. AJ/13/549, « Le Constitutionnel » dimanche 2 et lundi 3 novembre 1873.

Archives Nationales. AJ/13/549, « Le XIXe siècle » lundi 3 novembre 1873.

Terrier, Agnès. 2003. L’Orchestre de l’Opéra de Paris de 1669 à nos jours. Paris, Éditions de la Martinière.

鹿島茂、2017。『失われたパリの復元 バルザック時代の街を歩く』東京、新潮社。

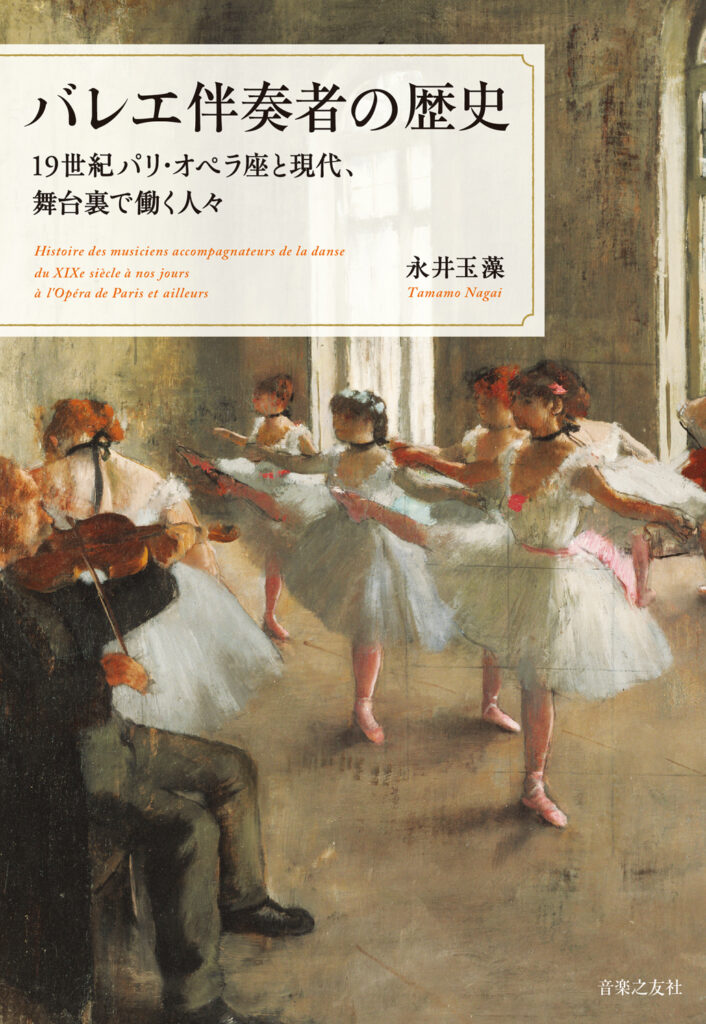

【NEWS】永井玉藻さんの新著が好評発売中!

「バレエ伴奏者の歴史〜19世紀パリ・オペラ座と現代、舞台裏で働く人々」

バレエにおいて、ダンスと音楽という別々の芸術形態をつなぐために極めて重要な役割を果たしている存在、それがバレエ伴奏者。その職業が成立しはじめた19世紀パリ・オペラ座のバレエ伴奏者たちの活動や役割を明らかにしながら、華やかな舞台の“影の立役者”の歴史をたどります。

●永井玉藻 著

●四六判・並製・224頁

●定価2,420円(本体2,200円+税10%)

●音楽之友社

●詳しい内容はこちら

●Amazonでの予約・購入はこちら