ダンス、バレエ、オペラ、演劇、文楽、歌舞伎、ミュージカル……〈舞台芸術〉のあらゆるジャンルを縦横無尽に鑑賞し、独自の切り口で世界を見わたす舞踊・演劇ライターの高橋彩子さん。

「いろんなジャンルを横断的に観ると、舞台はもっとおもしろい!」ーー毎回ひとつのキーワード(テーマ)をピックアップして、それぞれの舞台芸術の特徴やおもしろさ、共通するところや異なるところに光を当てていただきます。

***

死者との再会

9月といえば、お彼岸。仏教的にはこの世=此岸からあの世=彼岸へと近づくための修行の期間だが、その中日にあたる秋分の日は法律で“祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ”と定められており、この時期にお墓参りをする人も多いだろう。人間は死者に対する恐れと再会の願いの両方を抱いて生きてきた。そのことから、幾多の物語が生まれている。

三途の川を渡る? 〜能「隅田川」、オペラ「カーリュー・リヴァー」、現代能楽集Ⅹ「幸福論」〜

様々な霊が舞台の脇の通路=”橋掛かり”を通って本舞台にいる人間の前へと姿を表す能は、死者との再会をもっとも多く描いた芸能ではないだろうか。肉親、恋しい相手、憧れの存在、恨みを抱く相手……。能舞台は既にこの世にない人に会える場所と言える。そのひとつ、能『隅田川』は、まるで三途の川を渡るように、隅田川のこちらの岸からあちらの岸へと渡り、死者と再会する母の話だ。

| 春の夕暮れ時。人買いにさらわれた我が子の梅若丸を探して京都から東国までやってきた狂女(シテ)は、隅田川の渡し守の話から、梅若丸が死んでしまい、対岸に埋められたことを知る。悲嘆に暮れる母が、子どもの眠る塚の前で念仏を唱えると、やがて梅若丸の声が聞こえ、さらに幻が現れる。再会を喜ぶ母子だったが触れ合うことはできず、ほどなく夜が明けて子供の姿は消えてしまうのだった。 |

女性が狂女となり、一人で愛しい息子をたずね回る姿が涙を誘う。今は違う世界にいる息子が、生前のように触れられないまま消えていく場面は、『ジゼル』第2幕の最後、アルブレヒトの目に見えなくなったジゼルが去る場面にも通じるだろう。バレエに比べて能の表現は抑制されたものだが、じわじわとにじみ出る哀しみが気がつけば私たちの胸を満たす。

この能『隅田川』は文楽や歌舞伎に移され「隅田川物」と呼ばれる作品群に発展したが、最も発展度の高い隅田川物(?)といえば、オペラ『カーリュー・リヴァー』かもしれない。バレエファンには『パゴダの王子』の音楽で知られるイギリスの作曲家ベンジャミン・ブリテンが、日本で観た能『隅田川』にインスパイアされ、1964年に作曲した、英語による教会上演用オペラだ。大筋は原作とほぼ同じだが、最初と最後は修道士達がグレゴリオ聖歌を歌う場面となり、彼らが母子のドラマを劇中劇として演じる構造になっている。従って、母を含めて登場人物を演じるのは全て男性。そもそも能がそうなわけだが、オペラとしては異色だろう。しかし男声だけという、多彩だがある種統一されたトーンは、まさに一本の川のようにドラマを進めていく。能では母と共に念仏を唱え「母にてましますか」(「母上でいらっしゃいますか」の意味)と言うだけの子どもが、オペラでは母を慰め「死者が蘇る日に天国で再会しましょう」と呼びかけるところにはキリスト教的世界観が表れている。なお、子どもの役は、能では子方(子供が演じること)、オペラではボーイソプラノが担う。

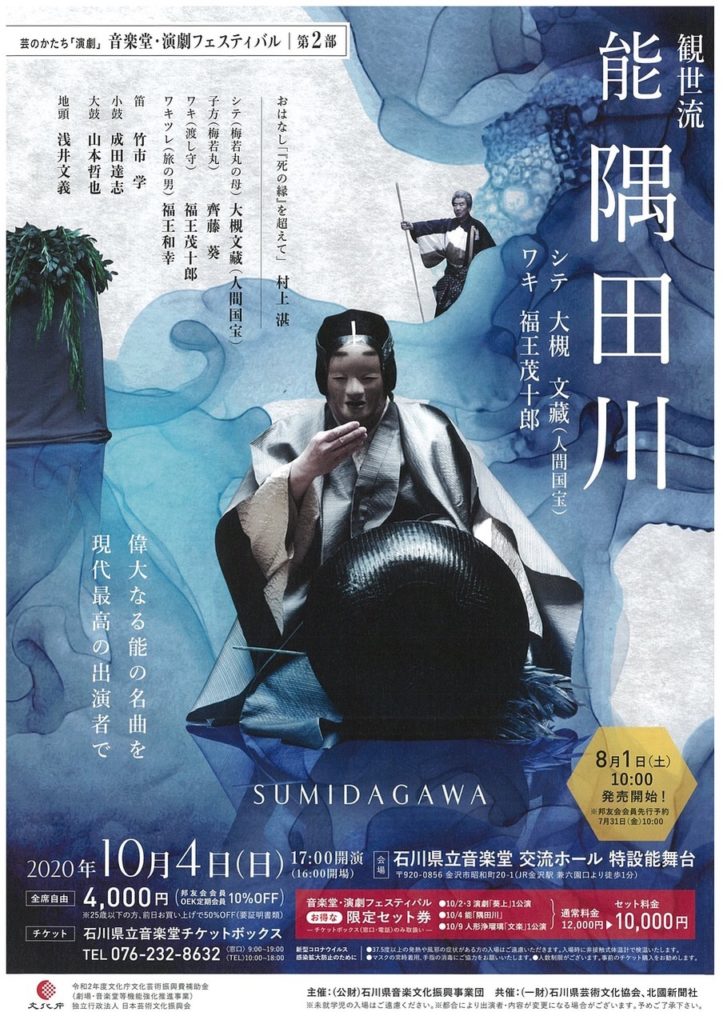

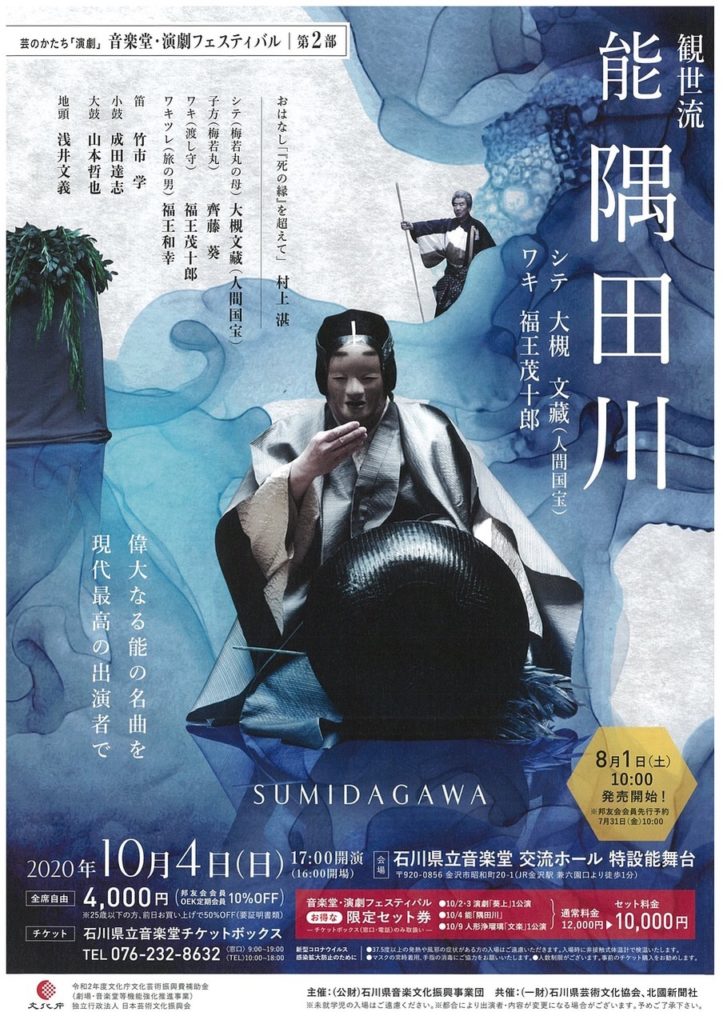

さて、能『隅田川』は近いところで10月、石川県立音楽堂の特設能舞台にて上演される。人間国宝の大槻文藏がシテを演じる舞台だ。

また、同じ10月、横須賀芸術劇場では能『隅田川』とオペラ『カーリュー・リバー』の同時上演が実現する。

能のほうは能楽師・観世喜正が中心となりシテも演じ、オペラのほうはカウンターテナー歌手でオペラ演出もこなす彌勒忠史が演出を、指揮者の鈴木優人が指揮とオルガン演奏を担い、鈴木准が狂女を演じる。両作品を囃子(能の演奏)で繋ぐ趣向もあるもよう。西洋美術で、十字架から降ろされたキリストの亡骸を抱く聖母マリアの姿が「ピエタ」と呼ばれ、様々な絵画や彫刻に表現されていることを挙げるまでもなく、子を失った母というのは洋の東西を問わず多くの人の胸を打つテーマ。見比べ、聴き比べながら、普遍的なドラマを味わいたい。

観世喜正

彌勒忠史

さらに11〜12月に世田谷パブリックシアターで初演される演劇、現代能楽集Ⅹ『幸福論』も『隅田川』に関わりのある新作となりそうだ。「現代能楽集」は世田谷パブリックシアター芸術監督である狂言師・野村萬斎の企画・監修の下、伝統芸能である能と現代演劇を融合させた新作を発表しているシリーズ。今回は劇作家の瀬戸山美咲が書く「壱」と、劇作家の長田育恵が書く「弐」を2本立てで、共に瀬戸山の演出で送る。壱では能『道成寺』をもとに、父・母・息子の幸福な家族がさらなる幸福を激しく求めた結果の悲劇を描き、弐では能『隅田川』をもとに、運命的に出逢う3世代の女たちの物語を描くという。

題材は、能の曲の中から長田、瀬戸山がそれぞれ選び、萬斎と相談の上、現代的でリアルな人間の姿を浮かび上がらせたいという意図から決まったと聞くが、結果的に、どちらも原作では女性が主人公。2人の女性劇作家が、現代の女性とその周囲の人々の生き方や幸福の定義をどのように描くのか、注目だ。

長田育恵

瀬戸山美咲

我が子に会いに、あの世から 〜「リリオム」「回転木馬」〜

もちろん、現代劇にも、この世とあの世に隔てられた親子を描いた名作は多数存在する。ハンガリー出身のユダヤ人作家モルナール・フェレンツが1909年に書いた劇『リリオム』はその筆頭に挙げるべき作品だ。ミュージカル『回転木馬』となり、ジョン・ノイマイヤー振付のバレエにもなっているのでご存知の方は多いだろう。

| 回転木馬の客引きをしていたリリオムは、女中のユリを木馬に乗せたことから、愛人で雇い主のムシュカートから解雇される。一緒に暮らし始めるユリとリリオム。粗野でユリに手を挙げるリリオムだったが、ユリを愛しており、ユリもそのことがわかっていて、叩かれても痛くないと感じている。ある日、ユリの妊娠を知ったリリオムは大金を手にしようと犯罪に加担し、警官に追い詰められて自殺してしまう。16年後。キリスト教では罪にあたる自殺をしたリリオムは天の判事から、1日だけ地上に戻って自分の子供に良い行いをするようと言われ、家族のもとに赴く。ふとしたことから娘のルイーズに手を上げてしまうリリオムだったが、ルイーズは彼が去った後、母であるユリに、痛くなかったと語るのだった。 |

社会とは、愛とは、死とは何かを考えさせられる戯曲『リリオム』。ミュージカル『回転木馬』もこれを踏襲しているが(名は、リリオムがビリー、ユリがジュリー)、あの『王様と私』や『サウンド・オブ・ミュージック』を生み出した「ロジャース&ハマースタイン」ことリチャード・ロジャース(作曲)&オスカー・ハマースタイン2世(作詞)の作品だけあって、よりファンタジックなヒューマンドラマとなっている。ルイーズの場面を中心にダンスシーンも充実しており、さまざまな振付家が腕をふるっている。ケネス・マクミランが振付けたプロダクションは1995年には東宝でも上演され、バレリーナの下村由理恵がルイーズを演じた。現在、2013年にリンカーンセンターで上演された舞台の映像が無料配信されている。コンサート版ではあるが、ニューヨーク・シティ・フィルの演奏で、ジュリー役にミュージカル・スターのケリー・オハラ、ビリー役にオペラ歌手のネイサン・ガン、ジュリーの従姉妹ネッティ役にオペラ歌手のステファニー・ブライスが登場するゴージャス版で、ルイーズ役のニューヨーク・シティ・バレエのプリンシパル、タイラー・ペックが元ニューヨーク・シティ・バレエのロバート・フェアチャイルドを相手に踊るダンスシーンも観られる(振付はウォーレン・カーライル)。

なお、ノイマイヤーの『リリオム-回転木馬』では、リリオムの子が娘ではなく息子というオリジナルの設定になっている。ミシェル・ルグランのゴージャスな音楽と共に踊られる息子とのデュエットはリリオムにとって、娘相手の場合のどこか甘やかな切なさとは違い、自分と同じ道を歩くかもしれない存在との対峙になるのが印象深い。

戦争で別れた親子 〜「父と暮せば」「母と暮せば」〜

死に別れた親子を描いた日本の現代戯曲のうち、屈指の名作と言えるのは、作家・劇作家の井上ひさしによる1994年初演の二人芝居『父と暮せば』だ。

| 原爆投下から3年後、1948 年の広島。図書館に勤める福吉美津江のもとに、死んだはずの父・竹造が現れる。美津江が図書館で出会った男性に恋心を抱きつつも、その恋を発展させられずにいるのを見かねて出てきたのだった。やがて明らかになるのは、多くの人が命を落とした戦争で生き残り、原爆症に怯える身でもある娘の心の傷。父はそれを解きほぐし、励まそうとするが……。 |

これまでに様々なキャストで上演されているが、生者と死者、それぞれの思いが真正面からぶつかり合う二人芝居は、涙なくしては観られない。2004年には黒木和雄監督が映画化し、宮沢りえが娘を、原田芳雄が父を演じている。

この『父と暮せば』と対になっている作品がある。『母と暮せば』だ。しかし、こちらは舞台より映画が先。もともと井上には、広島が舞台の『父と暮せば』に加えて、沖縄、長崎の物語を舞台化する構想があり、その遺志を継ぐ形で、井上と親交のあった山田洋次監督が長崎を舞台に映画を制作し、母である福原伸子役を吉永小百合が、息子の浩二役を二宮和也が演じた。そして2018年、井上ひさしが作った劇団・こまつ座が、劇作家・畑澤聖悟の筆で舞台化し、母を富田靖子、息子を松下洸平が演じた。

| 1948年8月9日。長崎で助産婦をして暮らすクリスチャンの伸子の前に、原爆で死んだ息子・浩二が現れる。生前はかなわなかったさまざまな会話を交わす2人。爆弾が起きたあの日のこと、その後も続く悲惨で不条理な状況、生き残った恋人・町子のこと、伸子のこれからのこと……。亡き息子との会話を通して、伸子は生命の尊さや自身の使命と向き合っていく。 |

『父と暮せば』とは対照的に、こちらは死んだ息子が母に会いに来る物語となっている。母子の絆に加え、戦火がもたらす苦しみや理不尽に対する怒りや悲しみが強く表現された作品でもある。

少し先になるが、この『父と暮せば』と『母と暮せば』は、どちらも2021年、こまつ座により上演されることが発表されている。詳報を待とう。

「父と暮せば」伊勢佳世、山崎一 撮影:谷古宇正彦

「母と暮せば」富田靖子、松下洸平 撮影:宮川舞子

再会したくなかった死者 〜「かさね」「牡丹燈籠」「ドン・ジョヴァンニ」〜

ここまで肉親の霊の話ばかり書いてきたが、もちろん、死者との再会は常に心温まるものばかりではない。というより、怨念や執着を抱いて生者を襲う霊のほうが多い。

『隅田川』と同じく川を舞台に起きるのが、歌舞伎『色彩間苅豆(いろもようちょっとかりまめ)』、通称「かさね」。もともとは長い話の一場面が独立した舞踊劇になったものだ。

| 若く美しい腰元かさねは年上の侍・与右衛門と恋仲になるが、お家内での恋愛はご法度であるため、心中を言い交わす。しかし与右衛門が一人で屋敷を出奔してしまう。あとを追って木下川にやって来たかさねは、与右衛門の姿をみつけて「一緒に死のうと約束したではないか」とかき口説く。と、この時、鎌の刺さった髑髏が流れてくる。実は、与右衛門はかつてかさねの母と不義密通し、かさねの父を鎌で殺害していたのだった。与右衛門がその髑髏を打ち割ると、何故か苦しみ出すかさね。やがてその顔は醜くただれ、足も引きずるようになる。与右衛門はかさねにその父母との因縁を話した上で彼女を殺し、立ち去ろうとするが、かさねの怨念が、与右衛門の身体を引き戻す。 |

短い中に、かさねのひたむきな恋心、与右衛門の不実さ、怪談的趣向……と見どころが詰まった舞踊劇だ。最後は、怨霊となったかさねの力に後ろから引っ張られて無理やり引き戻される動きを、与右衛門を演じる俳優がこなす「連理引き」に目を奪われるはず。歌舞伎座の「九月大歌舞伎」では、松本幸四郎の与右衛門、市川猿之助のかさねで上演される。

また、落語をもとにした歌舞伎『怪談牡丹燈籠』にも、幽霊が現れる。この作品では、浪人の萩原新三郎に“焦がれ死に”し幽霊となって新三郎のもとに通うお露、金ほしさに幽霊のお露に手を貸した町人の伴蔵・お峰夫婦、お露の父である旗本・飯島平左衛門の後妻お国と深い仲になる宮辺源次郎という3組の男女が描かれるのだが、その中のお露は、新三郎に恋い焦がれて死んだだけ。新三郎のもとに通うのも怨念というより純愛と呼ぶのが相応しいようにも思われる。むしろ恐ろしいのは、金や欲にまみれた人間たち。伴蔵・お峰夫婦は新三郎を幽霊に差し出して出世するわけだが、伴蔵はやがて古女房のお峰を殺して川に沈めてしまう。すると、川の中からお峰の手が現れ、伴蔵を水の中へと引きずり込む。

今月は、シネマ歌舞伎として、2007年に歌舞伎座で上演された舞台を見ることができる。

伴蔵(片岡仁左衛門)と、のちに伴蔵に殺されるお峰(坂東玉三郎) ©︎松竹

恋しい新三郎(片岡愛之助)をとり殺そうとするお露(中村七之助)とその乳母・お米(二世中村吉之丞) ©︎松竹

このほか、『ハムレット』や『マクベス』など幽霊が出てくる作品はまだまだあるのだが、最後にひとつだけ、オペラの中でもとくにインパクトのある作品をご紹介して終わりにしたい。モーツァルトのオペラ『ドン・ジョヴァンニ』だ。

| 遊び人のドン・ジョヴァンニは、婚約者のいるドンナ・アンナに夜這いをかけ、助けに来た彼女の父親である騎士長を殺してしまう。犯人が誰だかわからないまま復讐を誓うドンナ・アンナとその婚約者は、ドン・ジョヴァンニに捨てられた女性ドンナ・エルヴィーラと会う。やがて犯人はドン・ジョヴァンニだと確信するドンナ・アンナ。一方で、ドン・ジョヴァンニはさらに悪行を重ねていく。ある日、殺した騎士長の墓の石像に話しかけられたドン・ジョヴァンニは、恐れることもなく石像を夕食に招待。悔い改める様子のないドン・ジョヴァンニに、石像は「今度は自分が彼を晩餐に招待しよう」と言い、ドン・ジョヴァンニに承諾の証として握手を求める。ドン・ジョヴァンニがさし出した手を石像は冷たい手でぐっと握り「悔い改めよ」と再度言うが、ドン・ジョヴァンニが拒むと、彼を地獄に引きずり込んでいく。 |

日本の幽霊に比べ、極めて論理的かつ倫理的な態度が印象的だ。話が通じそうなので、ドン・ジョヴァンニが冷静なのもうなずける!? とはいえ、騎士長は男声の中でいちばん低いバスが歌うことになっているため、最後の場面などは聴覚的にも、地底からの使者のような恐ろしさがある。

ただし、オペラは演出しだいで、ドン・ジョヴァンニの造形も地獄堕ちの描き方も変わる。例えば以下の2つを見比べるだけでも、かなり印象が違うことがわかるだろう。

生者にとって、懐かしくもあり、恐ろしくもある、死者。今年はコロナ禍により、死者を悼む大規模な行事が幾つも中止となっているが様々な舞台作品を通して、死者に思いを馳せるのもよいだろう。それは、私たちの死生観をみつめることにほかならないのだ。

★次回は2020年10月1日(木)更新予定です