ベジャール・バレエ・ローザンヌ(BBL)のスターダンサーとして世界中の舞台で活躍。

現在はBBL時代の同僚であった奥様のクリスティーヌ・ブランさんと一緒に、

フランスの街でバレエ教室を営んでいる小林十市さん。

バレエを教わりに通ってくる子どもたちや大人たちと日々接しながら感じること。

舞台上での人生と少し距離をおいたいま、その目に映るバレエとダンスの世界のこと。

そしていまも色褪せることのない、モーリス・ベジャールとの思い出とその作品のこと−−。

南仏オランジュの街から、十市さんご本人が言葉と写真で綴るエッセイを月1回お届けします。

***

東京バレエ団が『M』を10年ぶりに再演する。ベジャールさんが東京バレエ団のために創作した、作家・三島由紀夫をモチーフにした作品『M』。初演はもう27年前だ。

『M』は、同じくベジャールさんが東京バレエ団に創作した『ザ・カブキ』に比べて「難しい」とか「解りづらい」とか言われてきたし、実際に僕もお客さんに「三島が亡くなったのは11月なのになぜ最後は桜なのか?」と聞かれたことがあるし、観た人によっては結構腑に落ちない感があるらしい。

僕はベジャールさんに作品の説明を受けたことは一度もなかった。三島由紀夫が死の直前に自らの生涯を「書物の河」「舞台の河」「肉体の河」「行動の河」と4つの河に分類し、それなのでこの作品においても三島を4人で演じることになり、4人の三島が到達できない理想のシンボルが聖セバスチャンなのだということは後になって知った。当時僕は24歳でベジャール・バレエのダンサーだったけど、この作品の創作のためにベジャールさんと2人っきりでバレエ団と別行動なんてするのはもちろん初めてのことだったので結構舞い上がっていたのかもしれない……いや、かもしれない、ではなく、確実に舞い上がっていたと思う(笑)。

僕が演じた「四=死」は4人の三島の分身の1人だけど、冒頭から三島のお婆さんになり鹿鳴館の朝子になったり金閣寺の学僧になったりとあらゆる場面に登場し作品を繋ぎ進めてゆく、ベジャールさんが作った『ニーベルングの指環』のローゲ的な感じなのかなあと思っていた。

左から:後藤晴雄くん、高岸直樹さん、ベジャールさん、自分、木村和夫くん

僕は一応「振付アシスタント」としても稽古場にいなくてはならなくて、それも初めてのことだったので、何をどう具体的に手伝えば良いのかわからず、稽古初日には自分の振付け部分が終わるとベジャールさんが全体の稽古を終える前になんと帰ってしまったのだった! 翌日ベジャールさんに「自分はすべてを動きで伝えることができないから、十市には動きのニュアンスをみんなに伝えて欲しい」と言われ、やっと理解できたというありさま。今の自分から昔の自分に言ってやりたい「察しろよ!」と……。

振付アシスタントのほかに僕はもうひとつ仕事を頼まれていた。それは「鹿鳴館」のシーンで使う振りをあらかじめ覚えて東京バレエ団のダンサーたちに教えることだった。

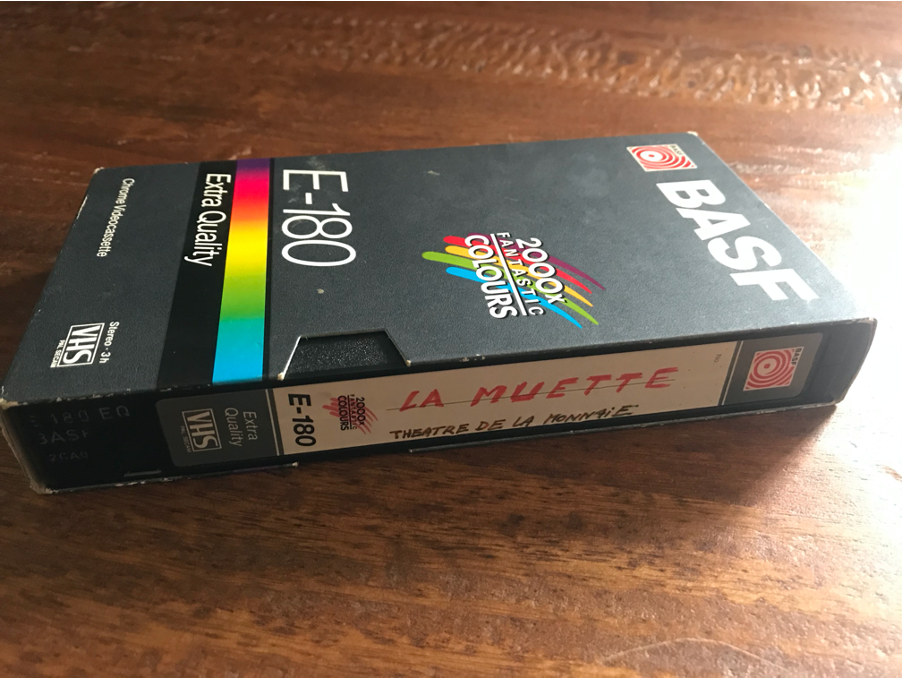

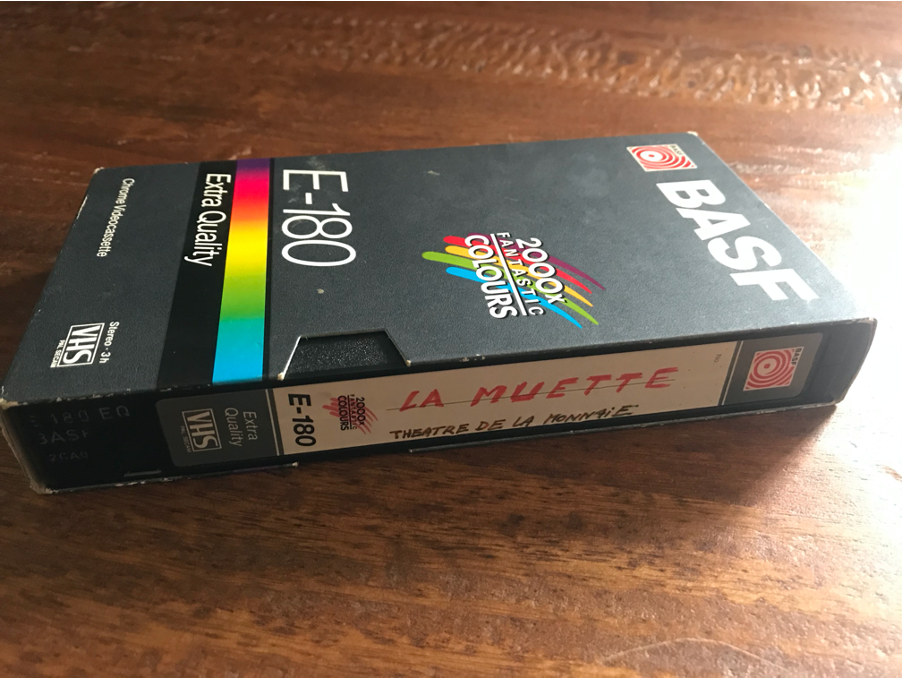

「鹿鳴館」のシーンでの振りは昔ベジャールさんが作った『La Muette』という1980年頃の作品の一部分で、僕は白黒のビデオテープを渡され「この部分を覚えて、直接教えてくれ」と言われていた。配役も僕の思う通りで良いとベジャールさんに言われていて、ドレスを着て踊る人たちとそうでない人たちの2つにグループ分けをし、的確にそのポジションに合うダンサーを配置するのは、東京バレエ団のダンサーを知らない僕には難しいと思われたけど、なんだろう? その時その場面に選ばれていたダンサーたちの普段の稽古を見て、自分の感覚だけで絶妙な配役をしたと今でも思う。まあ、この話は当時のダンサーたちを知らない人には想像するのは難しいかもしれないけれど……これにはベジャールさんもとても満足してくれたのを覚えている。その絶妙な配役があって、現在東京バレエ団の団長である飯田先生にベジャールさんは触発され、彼の鹿鳴館でのパートに振りを付け足したのだった。この時飯田先生は「四=死」を僕の後に踊ることになっていた。

「死」という抽象概念をどう表現出来るのだろうか? と、10年前に踊らせてもらった時に考えた。初演当時は振りを与えられ踊っていく中で「感覚」として物事を捉えることがほとんどだった。4人の三島が到達できない理想のシンボルである聖セバスチャンとの関係も、そう言葉で言われなくてもその演出の仕方で充分理解できた。三島由紀夫の本を読み、彼の死生観やその思想を自分なりに身体に取り込んで場面ごとに「演じる」のではなく「らしくある」ことを自然とやっていった気がする。聖セバスチャンが、象徴的、官能的、であるならば「死とはなんだ」という抽象的なことには形がないように思えた。瞬時に鹿鳴館の朝子になったりするので「らしさ」の追求は必要不可欠でもあったわけだけど、ベジャールさんの作り上げた『M』という世界観がもしかするとそんな個々の表現さえもじつは必要としない完璧なものなのかもしれないと今になって思う。

そういう意味で『M』はすごくスッキリしている作品なのでは?

一見難しそうなのだけれど、それは巧妙にカットされたダイヤモンドのようにどの面から見ても「美しい」のではないか? 事実ベジャールさんは『M』の美術をすごく気に入っていて後に『バレエ・フォー・ライフ』や『くるみ割り人形』でもパネルや白いリノリウムのアイデアを使っていた。そしてこの世のすべての人間に訪れる「死」という人生のフィナーレは、咲いては儚く散ってゆく桜のようなもの。そして輪廻転生という形で再び芽を出すということなんだろうと思う。最後のシャンソン「待ちましょう」とかある意味シニカルな感じがベジャールさんらしいのかもしれない。

ベジャールさんらしい、というのがひと言では言い表せないけれど。

言葉で説明できない、逆に説明することは見解を狭めてしまう。だから感じるしかないんだと僕は思う。それは別に正解がなくてもよくて、それぞれが感じるままでいいのだと思う。この作品を踊るダンサーも、そしてこの作品を観るお客様のほうも。

『M』という作品は舞台上の演者ではなくお客様側の思考を広げることによって作品の色味や深みが変化していくのかもしれないと何となく思った。それはある意味ニュートラルな作品なのかもと思ったから。

そういう僕は客席から一度もこの『M』を観たことがないのであれだけど……。

*

今回の連載の題材に『M』を選んで気がついた数字があるので書いておきたい。

『M』は27年前に作られた。そして10年前に僕は約7年ぶりに舞台復帰し17年ぶりに『M』を踊ることになった。『M』は『ザ・カブキ』の7年後に作られた。

なんか「7」が多いなって……それだけです。

*

作品後半に「金閣寺」のソロがあって、それは『M』以外で、ローザンヌに戻ってからもたびたび踊る機会があった。例えばパリのユネスコでの特別公演では国ごとの踊りっぽいものを披露するのだけど、そこで刀を持って舞台に立ち儀式的に置いて金閣寺のソロを踊り、そのあと刀を振って去るっていうスタイルでシラク元大統領の前でも踊っている。あとは英国ロイヤル・オペラ・ハウスでのガラ公演で『ザ・カブキ』の由良之助のソロと金閣寺のソロを融合し『M』という題名で約8分間踊りっぱなしというキツイバージョンもあった。これは由良之助を踊ったことのあるダンサーからすると「似てるけど全然違う」ものらしい。確かに僕用にアレンジされているけど、それでもベジャールさんなのだから僕は良いと思っている。

1993年この『M』が日本で世界初演として上演され、そこで「小林十市はベジャールダンサー」と日本のみなさんに認識された。と、自分では思う。

そんな大事な作品なんだけど、これは東京バレエ団のレパートリーで僕は客演しただけなので、もちろん教えたことなど一度もない。

「鹿鳴館」のシーンに関しては「教えた」というより「振り写しをした」ということで、稽古を見たのはベジャールさん自身だし、まあある意味この「鹿鳴館」が、僕がベジャール作品を初めて振り写しした経験にはなったけれど。

なので今回の再演にあたって指導をして欲しいと言われたときは最初自分じゃなくても大丈夫じゃないか? と思っていて、でもこうして初演当時の稽古でのことや僕なりに役の工夫の仕方とかは伝えられるかなと思いお引き受けした。

10年前に僕が踊ったときは三島の4人の分身が初演メンバーで揃ったわけだけど、今回は初めて誰も初演を知らないメンバーで構成される次世代『M』になる大事な公演でもある。

10年ぶりの上演なので「じつは観たことがない」という人もいらっしゃるかと。

今後も多くの方に愛される作品であって欲しいし、ダンサーたちにも「何かを感じられる作品」として芸の肥やしになってくれたらと思う。

「芸の肥やし?」言わないよね、ダンサーに(笑)

噺家か!(笑)

ここで一つ告白を。

ベジャールさんからお借りした「La Muette」のビデオテープ……。

お返しするのを忘れていました!

ってもう27年前の事ですが(汗)

申し訳ございません!!

近いうちにジル、またはベジャール財団に返納しようと思います。

もう本当に自分が死んだらベジャールさんに謝りたいことたくさんあるわ……。

2020年6月15日 小林十市

★次回更新は2020年7月15日(水)の予定です