第49回ハンブルク・バレエ週間「ニジンスキー・ガラ」カーテンコールより(2024年7月14日 ハンブルク歌劇場)©Kiran West

ハンブルク・バレエの芸術監督として1973年より同団を率い、2023/2024シーズンをもって退任したジョン・ノイマイヤー。その51年間を締めくくる〈第49回ハンブルク・バレエ週間〉(Hamburger Ballett-Tage)が、2024年6月30日〜7月14日、ハンブルク歌劇場で開催されました。

“ハンブルク・バレエのノイマイヤー”として振付けた最後の新作『エピローグ』世界初演で幕を開け、「第49回ニジンスキー・ガラ」で閉幕した今夏の〈ハンブルク・バレエ週間〉。

そのうちの最後の5日間(7月10日〜14日)・5演目を観るためにハンブルクへ飛んだ舞踊評論家の長野由紀さんによる特別寄稿を、全4回の短期集中連載でお届けします。

◆

「ドナ・ノービス・パーチェム」

ところで、ハンブルクというのは教会の多い街である。とりたててというよりは、ヨーロッパの歴史ある都市の例にもれずというところだが、市内中心部にある景勝のアルスター湖を大小二つに分ける遊歩道から南の方に、尖塔が何本か聳えているのはじつに胸の透く眺めだ。

©Ballet Channel

©Ballet Channel

滞在も折り返し点を過ぎた2024年7月13日の日中。時おり小雨にも見舞われながらの肌寒い天気の中、2つの教会を訪れた。後から振り返ると、不思議な導きかと思うほどその夜の作品と深い関わりのある場所であった。

一つは、第二次世界大戦中に爆撃を受けながらも焼け残った聖ニコライ教会。地図を頼りに歩いているといきなり小さな広場になり、その奥に黒々とそそり立つ廃墟のような姿に、破壊行為のもたらす悲惨さ、異常さを突きつけられる。

聖ニコライ教会 ©Ballet Channel

もう一つは、バッハが弾いた17世紀作のパイプ・オルガンで知られる聖ヤコビ教会。洒落たお店の並ぶ目抜き通りから少し入ったところに、こじんまり建っている。伝説のオルガンを一眼拝むだけでも、というくらいの気持ちだったが、偶然にも何かのリハーサルが行われているところに居合わせた。オルガンの前奏と女声の歌い出しの数小節に厳しそうな指導者のダメ出しが飛んできては、何度も同じところが繰り返される。短い静寂の後に始まるオルガンの響きが一瞬にして礼拝堂を満たし、音の連なりがその密度をさらに濃いものにしていく。聴くというより、むしろ天上から降ってくるものを全身に浴びる、という感覚が近い。

聖ヤコビ教会にて。パイプ・オルガンの美しい響きをぜひご視聴ください(撮影・公開の許諾を得て掲載しています)©Ballet Channel

そのバッハの書いたロ短調ミサ曲を用いた『ドナ・ノービス・パーチェム』(ラテン語で「我らに平安を与えたまえ」)が、その夜のバレエである。初演は2022年12月。そもそも2022/23シーズンをもって50年に及ぶ芸術監督の役目を終える予定だったノイマイヤーの、ハンブルク・バレエのための最後の創作となるはずのものだった。であれば、自らにとって特に大切なテーマを選び、また、主要なダンサーの見せ場となるソロやパ・ド・ドゥも多く含んだカンパニー総出演といえるほどの大がかりな作品を構想したのも当然のことだろう。

作品タイトル(バッハのこのミサ曲中の最後の曲名がその由来)はそのまま、彼のこれまでのバレエの多くに通底する主張であり、有史以来の人類が希求しながら未だ手に入れられずにいるものでもある。振付家自身のキリスト教への深い信仰心に端を発しながら、悲惨な光景を毅然と描くことで生まれる透徹した美と普遍的な価値の探究が、この2幕のバレエに結実していると感じた。

ハンブルク・バレエ「ドナ・ノービス・パーチェム」アレイズ・マルティネス(彼)©Kiran West

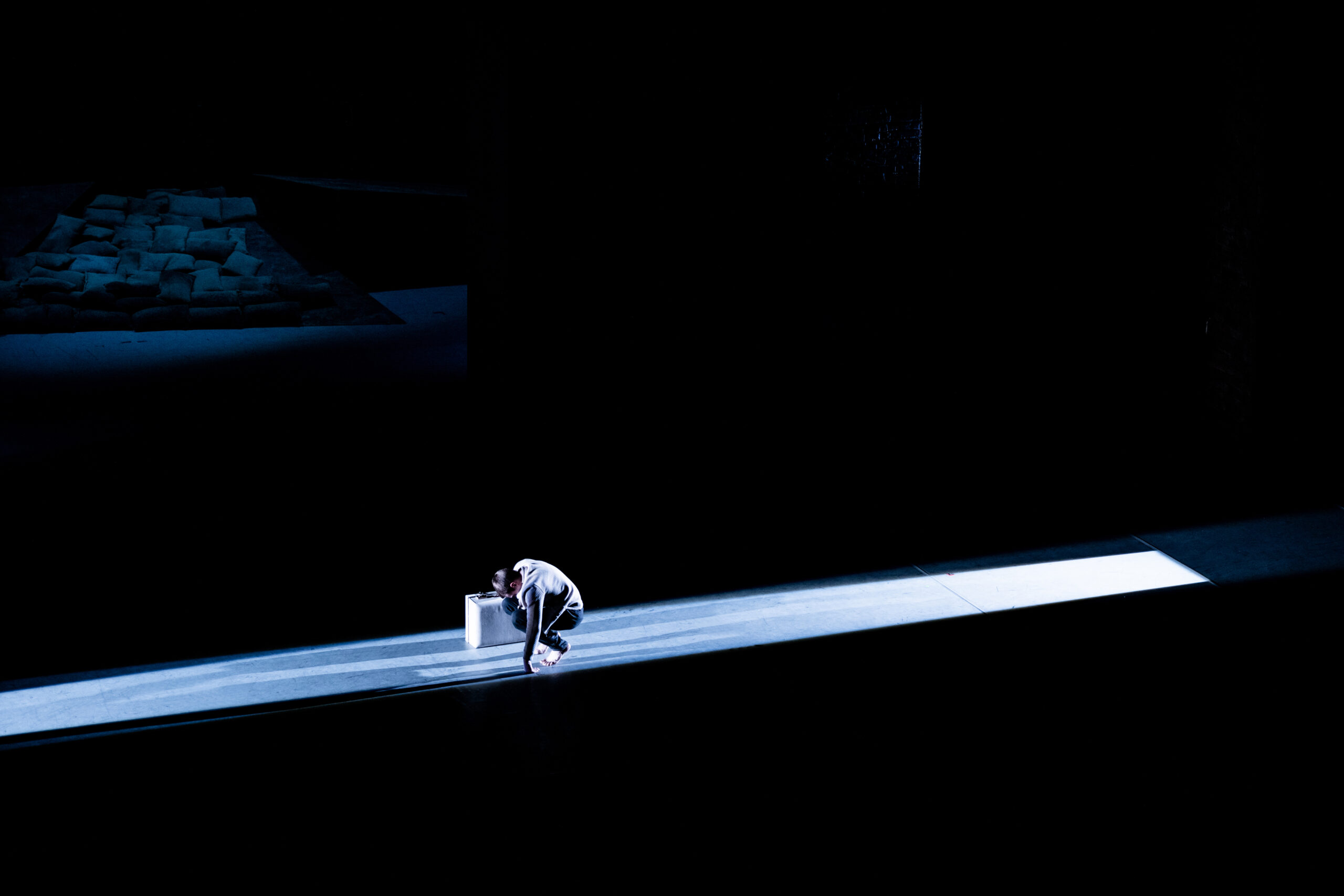

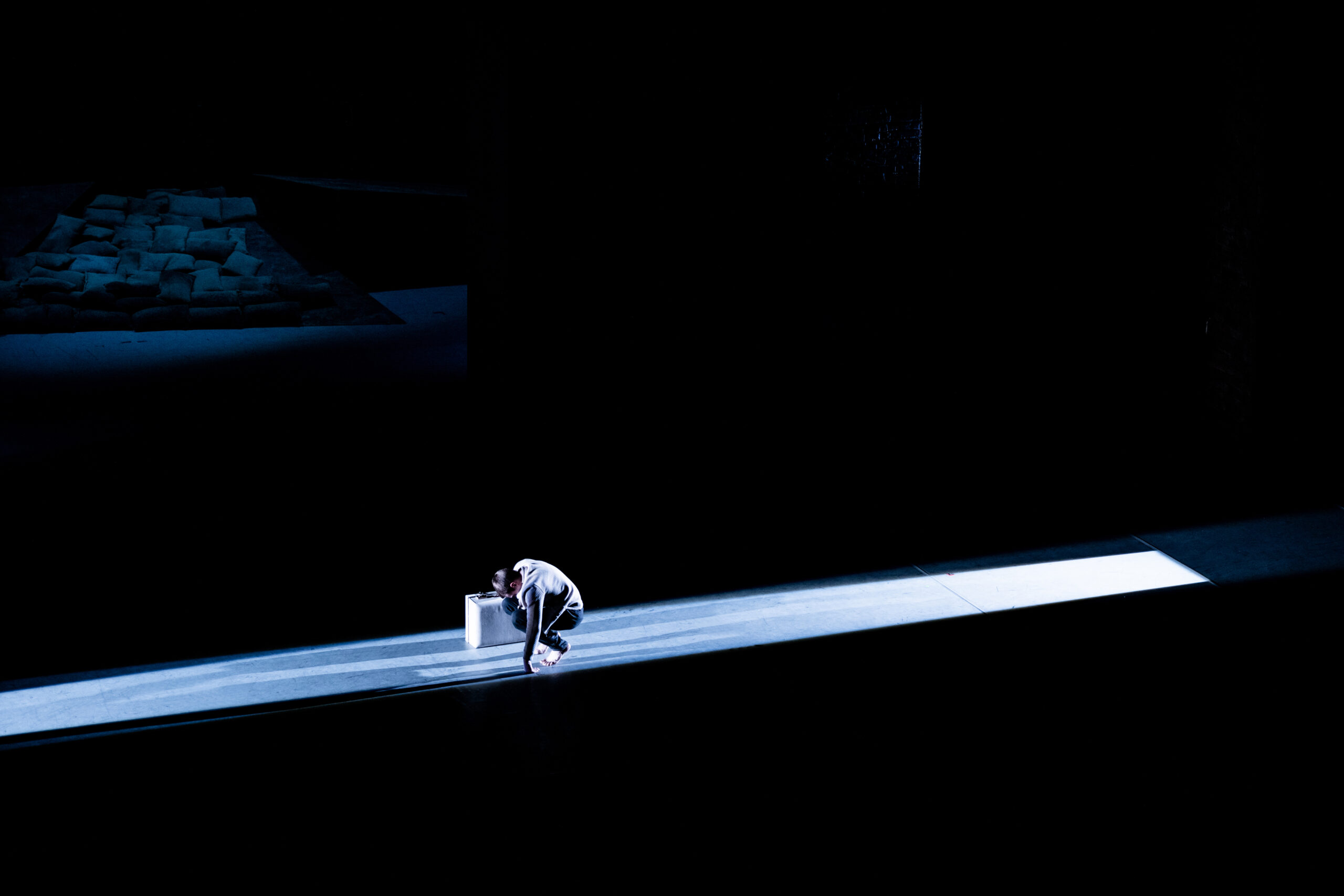

作品は、客席のざわめきの中で唐突に始まる。一人の若い兵士が舞台前方を切羽詰まった様子で駆け抜け、下手にたどり着いてくずおれるように座り込む。荒い息に、うつろな瞳――一瞬にして観るものの心を掴む緊迫したシーンに続いて指揮者を迎える拍手があり、再びの無音の中を主な登場人物たちがゆっくりと登場する。土嚢を踏みながら注意深く戦場を歩くカメラマン(レナルト・ギーゼンベルク)。戦死した夫を悼む未亡人(アンナ・ラウデール)。そして「彼」とだけ名付けられた、トランクを下げた一人の男(アレイズ・マルティネス)。それぞれがそれぞれの悲劇や立場を背負っているが、同時にそれらを超越した象徴的な存在、あるいは類の中のひとりであるらしい。

ハンブルク・バレエ「ドナ・ノービス・パーチェム」アレイズ・マルティネス(彼)©Kiran West

冒頭の「彼」のソロから、そのことは明らかだ。トランクを抱き慈しみ、我が身の一部のように扱うが、その中に詰まっているのは夥しい数の遺影であり、散らばり出たそれらの中には未亡人の夫のものも含まれている。祖国を失った難民なのだろうか、「彼」はとてつもなく重いものを託されてさまよい(旅人とは、ノイマイヤーの多くの作品で重要な登場人物であり、時には主人公でもある)、それゆえに苦しみ悶え、また怯えてもいる。体の一部を硬直させ、関節をあらぬ方向に捻って描き出すマルティネスの異形のフォルムは、極限心理そのものだ。

ハンブルク・バレエ「ドナ・ノービス・パーチェム」アレイズ・マルティネス(彼)©Kiran West

あるいは、まるで霊的な力に導かれたかのように未亡人が戦地を訪う場面。命の気配が絶え、音もなく静まり返った戦場の光景は時として、爆音轟く戦闘の直接的な描写より凄惨だ。彼女は夫の気配を感じ、懸命にその姿を見つけようとするが、夫は彼女に語りかけることができず、彼女は夫に触れることも見ることもできない。生者と死者との束の間の交感はまるで『ジゼル』第2幕のパ・ド・ドゥのように美しく心に沁み、また両者があまりにも懸命な様がユーモラスでいじらしくもあるのだが、ふと気づくと周囲には多くの兵士たちのむくろが転がっている。やがて彼らは扉の向こうの世界へと去ってゆき(まだあどけない少年もがその列に加わり、懸命に引き留めようとする「彼」の前におもちゃの人形を落としていく)、彼女の腕の中には夫の軍服が残される。もはや現実か空想かを分つことも不可能な情景であり、残された者の胸に淀む感情の重さはもはやなんと表現したらよいのか分からない。

ハンブルク・バレエ「ドナ・ノービス・パーチェム」アンナ・ラウデール(未亡人)、エドウィン・レヴァツォフ(将校)©Kiran West

ハンブルク・バレエ「ドナ・ノービス・パーチェム」アンナ・ラウデール(未亡人)©Kiran West

あの若い兵士が「彼」の腕の中で息絶えると、たまらぬ心情の吐露のようにカメラマンがドイツ語の反戦の詩を謳いはじめる。それに呼応するようにして始まるのは、HIROSHIMAの“人影の石”を直接的に想起させるエピソードだ。閃光にさらされた一人の男(アレッサンドロ・フローラ)の動きは、熱で次第に形を失っていくゴム人形のようだ。力尽きた男を「彼」が白い布で包もうとするのだが、男の身体はするりとすり抜け、壁に焼き付けられてしまう。

ハンブルク・バレエ「ドナ・ノービス・パーチェム」アレッサンドロ・フローラ(影)©Kiran West

ハンブルク・バレエ「ドナ・ノービス・パーチェム」アレッサンドロ・フローラ(影)©Kiran West

“人の作り出した人の受難”のエピソードが連なる第1幕に比べ、一部始終を目撃してきたカメラマンが幕前でジョン・レノンの「イマジン」の歌詞を語り掛けながら始まる第2幕は、心の救済へと向かう印象が強くなる。男女のアンサンブルは傷を抱えながら日常の営みを送る人々のように集い、慰めあい、第1幕から折々に登場していたアレクサンドル・トルーシュ、ヤコボ・ベルーシ、クリストファー・エヴァンスら聖職者たちの静かな包容力や天使たちの慰め、赤いシンプルなワンピース姿の菅井円加ら娘たちのポジティブな存在感が大きくなってゆく。傷ついた「彼」を抱きしめる「彼女」(イダ・プレトリウス)がいる。そして「彼」が両腕を横に伸ばし磔刑の形をとるに至って、その「彼」とはすなわち救い主だったのだと明らかになる。

ハンブルク・バレエ「ドナ・ノービス・パーチェム」©Kiran West

ハンブルク・バレエ「ドナ・ノービス・パーチェム」菅井円加(若い娘)©Kiran West

ノイマイヤーは過去にも宗教音楽を用いたバレエを創造してきているが、本作を観ながらそのいくつかの場面を思い出した。たとえば教会音楽を用いた初めての作品であり、直接的に戦争に言及した作品でもある『マタイ受難曲』の、『ジョン・ノイマイヤーの世界』の東京での世界初演の版(2016年)にも含まれていた、手を繋いで歩む人々。『マニフィカト』でパリ・オペラ座のエリザベット・プラテルが踊る聖母。あるいは、宗教曲からは離れてしまうけれど、また必ずしも戦争のせいではないけれども、『フラトレス』(『ドゥーゼ』第2幕)の、人が焼き尽くされて白い骨となり時間さえも消失した死後の世界。そして『オデュッセイア』の二階建ての装置の上つ方で、延々とモニターに映し出される戦争映像にうつろな視線を投げながらソファーに身を横たえ、あるいはそぞろ歩きながら“退屈なパーティー”で時間を潰しているギリシアの神々の、世にも優雅な無関心。

クリエーションの開始後にロシアによるウクライナ侵攻が起こり、作品と現実世界との間に直接的な関連が生まれたーーというよりも、生まれてしまったーーのをノイマイヤーは大きな不幸と感じたという。それによって変更された部分もあれば、されなかった部分もあったことだろう。いずれにしてもやはりこの『ドナ・ノービス・パーチェム』はノイマイヤーのすべての作品(そこには彼が半世紀かけて育ててきたバレエ団も、さらにはその観客をも含めていいかもしれない)に込められていた大いなる愛を抽出し、芸術家としての到達点を示すものだったと感じる。