鑑賞ファンにも、バレエ留学を志す若いダンサーたちにも、圧倒的に人気のある国ーー英国。

現地で話題の公演や、街の人々の”バレエ事情”などについて、ロンドン在住の舞踊ライター・實川絢子さんに月1回レポートしていただきます。

◆

英国ロイヤル・バレエ「マーゴ・フォンテイン生誕100周年記念ガラ」

「彼女は今も、オペラハウスのいたるところにいるのです」

2019年6月8日、マーゴ・フォンテイン生誕100周年を祝う記念ガラの冒頭の挨拶で、英国ロイヤル・バレエ団の芸術監督であるケヴィン・オヘア氏が口にした言葉だ。現在オペラハウス内では、マーゴ・フォンテインにまつわる衣裳や写真の展示が行われており、付設のショップでも関連商品が取り扱われ、オペラハウスは今、文字どおりフォンテイン一色。とはいえ、オヘア氏の言葉の意味するところは、もちろんそれ以上のものだ。フォンテインという唯一無二のプリマ・バレリーナ・アッソールタは、今後も決して代わりのいない、英国バレエにおける究極のアイコンであり、死後28年たった今も、オペラハウスの中で、上演作品の中で、そしてダンサーたちの中で、彼女の遺したものは、様々なかたちをとって生きている━━そんなフォンテインの、死後もなお揺るぎない存在感を改めて実感できたガラ公演だった。

フォンテインが着用した火の鳥の衣裳 ©︎Ayako Jitsukawa

当日発表されたプログラムの内容は、どれも亡きフォンテインのために作られた作品や、彼女の当たり役あるいはルドルフ・ヌレエフとのパートナーシップで知られる作品ばかりで、予想通りフレデリック・アシュトンの振付作品が大半を占めた。驚いたのは、バレエ団のスターたちに混じって、もうひとりの「デイム」、ダーシー・バッセルがプログラムに名を連ねていたこと。開演前のポール・ハムリン・ホールは、英国民に愛された元プリンシパルの12年ぶりの舞台復帰の話題で持ちきりで、お祝いのイベントにふさわしい期待と高揚感に包まれていた。

火の鳥の衣裳に身を包んだフォンテインの写真が映し出された幕が上がり、祝祭の夜はミハイル・フォーキン振付『火の鳥』全編で幕を開けた。火の鳥役を踊ったのは、エキゾチックで鋭い目線が印象的なイツィアール・メンディザバル。直前に見た写真が残像のように残るなか、フォンテインの踊る情熱とプライドの塊である魔法の鳥が、そのまま写真から生を得て動き出したような、不思議な錯覚を覚えた。

***

第2部は、誰もが楽しみにしていた小品集で、85分にも及ぶ盛りだくさんの内容。『眠れる森の美女』のローズ・アダージオでは、安定感ある余裕のバランスで大輪の花のように輝くマリアネラ・ヌニェスを見ながら、フォンテインが生の舞台で放ったであろう圧倒的な華に思いを馳せた。

Marianela Nunez in The Sleeping Beauty photo by Andrej Uspenski ROH

同じくプティパによる『海賊』のグラン・パ・ド・ドゥは、1962年にフォンテインがヌレエフと踊ってロイヤル・バレエ団のレパートリー入りした作品。長袖のパフスリーブが印象的な、当時のデザインを復刻した衣裳に身を包んだヤスミン・ナグディとワディム・ムンタギロフは、次々と超絶技巧を繰り広げながらも、決してこれ見よがしなところがなくエレガント。「これぞロイヤルの『海賊』」という眼福に浸ることができた。

Vadim Muntagirov and Yasmine Naghdi in Le Corsaire, photo Andrej Uspenski

この日のもうひとつのサプライズは、アメリカン・バレエ・シアターのデイヴィッド・ホールバーグが『ロミオとジュリエット』のバルコニー・シーンに客演し、ナタリア・オシポワとの類い稀なパートナーシップを見せてくれたことだ。強靭な技術を誇るオシポワは、一見フォンテインが持つ特質の対極にあるダンサーのように思う人もいるかもしれないが、彼女の踊る野性味さえ感じさせる天真爛漫なジュリエットは、ホールバーグの巧みにコントロールされたパートナリングによってひときわ輝いて、一瞬で観客を物語の中に引き込む説得力があった。そして、ロイヤル・バレエ団に移籍して以来オシポワが磨き上げてきた「物語を語る力」こそが、フォンテインの踊りの魅力のひとつなのだ。

David Hallberg and Natalia Osipova in Romeo and Juliet, photo by Andrej Uspenski ROH

残りの8作品はすべてアシュトンによるもので、中でも若きフォンテインのために作られたソロ『ノクターン』と『ザ・ワイズ・ヴァージンズ』は、今ではほとんど上演されることがなく、私も鑑賞するのは今回が初めてだった。特に後者を踊ったロマニー・パジャックは、この戦争中に作られたバレエシューズで踊られるソロにおいて、どこまでも透明な精神性と静謐な詩情を表現し、深い余韻をもたらした。

Romany Pajdak in The Wise Virgins, photo by Andrej Uspenkie ROH

ロイヤル・バレエ団の前身であるサドラーズ・ウェルズ・バレエ団の創立25周年を記念して振り付けられた『誕生日の贈り物』では、金子扶生が輝かしいばかりにクリアな脚さばきのバットゥリーで魅了、サラ・ラムと平野亮一が華やかなパ・ド・ドゥで完璧なパートナーシップを披露した。

金子扶生「誕生日の贈り物」©︎ROH

フォンテインの音楽性と演技力を活かすために作られた『オンディーヌ』においては、影と戯れる水の精をフランチェスカ・ヘイワードが好演。あえて上げる足の角度を抑え、しなやかなアームスの動きやくるくる変わる雄弁な顔の表情で、フォンテインの印象を再現しているようにも見え、後日テレグラフ紙が「ヘイワードは完全にフォンテインの後継者に見えた」と評するほどだった。

Francesca Hayward in Ondine, photo Andrej Uspenski ROH

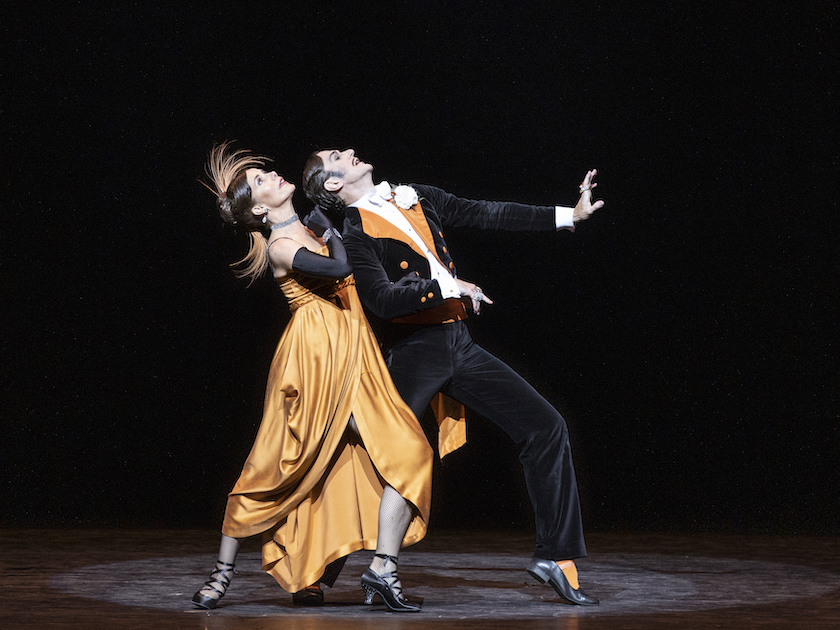

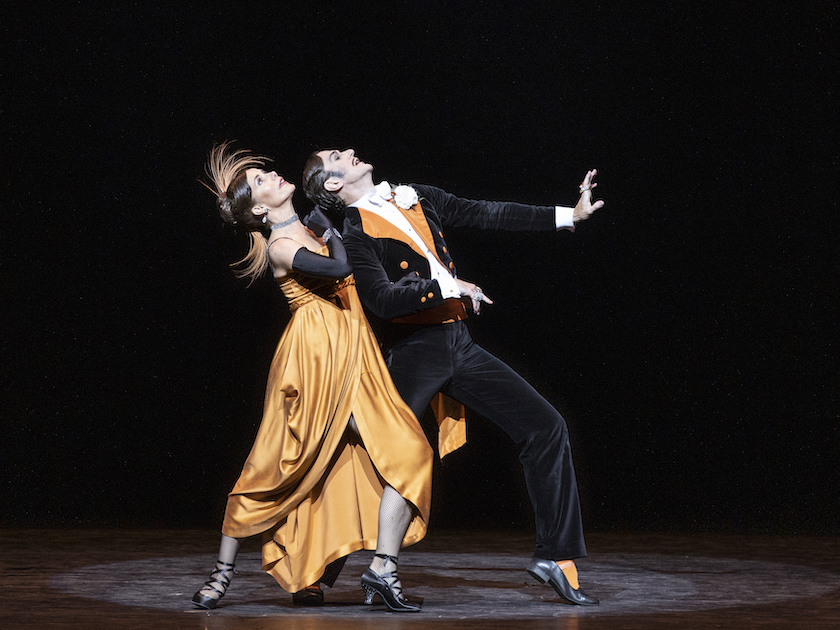

他に上演されたのは、マヤラ・マグリが力強く生き生きと踊った『シルヴィア』と、若手ホープのアンナ=ローズ・オサリバンとアレクサンダー・キャンベルによる瑞々しい『ダフニスとクロエ』。どちらも全幕からの抜粋で、限られた舞台セットの中で観客に強い印象を与えるには、他の作品と比べると少し不利な演目だったかもしれない。ダーシー・バッセルは12年前の引退公演でのパートナー、ギャリー・エイヴィスと再び組んで、往年のフォンテインが踊った遊び心たっぷりのタンゴ『ファサード』を披露し、観客を喜ばせた。最後の『アパリションズ』は、フォンテインが16歳の時に踊ったという作品で、椿姫を彷彿とさせるエレガントなドレスに身を包んだローレン・カスバートソンほど、フォンテインの優雅さ、上品さを体現するのに適したダンサーはいないと思わせた。

Darcey Bussell, Gary Avis in Fascade, photo Andrej Uspenski ROH

Lauren Cuthbertson and Matthew Ball in Apparitions ©︎ROH

スターが勢ぞろいした華やかな夜を締めくくったのは、フォンテイン60歳の誕生日を祝うガラで踊られた『愛の挨拶』の映像。老いたアシュトンとともに、フレッド・ステップを披露する姿に、思わず目頭が熱くなった。グラン・フェッテも高い跳躍もないが、ただ彼女が舞台にいる、それだけで観客はそこから一瞬たりとも目を離すことができない━━フォンテインは、真の「舞台人」を体現する究極の例と言えるだろう。

***

私は映像でしかフォンテインの舞台を観たことがないので、誰が彼女の後継者にふさわしいか意見することはとてもできないが、この日のガラの演目の一つひとつにおいて、ダンサーたちの踊りがフォンテインのイメージと重なり、彼女の息づかいが聞こえたような瞬間が幾度もあった。国籍も体型もバックグラウンドも様々なダンサーたちは、誰ひとりフォンテインにそっくりというわけではないのに、ロイヤル・バレエ団で踊り、フォンテインやアシュトンを直接知る人々からの指導を受けることで、ロイヤル伝統の気品あるスタイルや、ダンサーのパーソナリティありきの役への取り組み方といったフォンテインの遺産ともいうべきものが、彼らの一人ひとりの中に確実に受け継がれてきていることを実感できた夜だった。

最後にひとつ残念だったのは、『リーズの結婚』、『シンデレラ』などで主演し、アシュトン作品で高い評判を得ていたファースト・ソリストの崔由姫が、『火の鳥』、『シルヴィア』の2作品にコール・ド・バレエのひとりとしてのみ出演していたこと。これだけアシュトン作品が上演された中で彼女の主演作がないのが不思議でならなかった。

ホールを見下ろす窓にもフォンテインの写真 ©︎Ayako Jitsukawa

花が供えられたフォンテインの銅像 ©︎Ayako Jitsukawa

- Column

- 6月15日、ロイヤル・オペラハウスでは、Dots Dayという0歳児から就学前の子どもたち向けのイベントが開催された。「ちびっこデー」とでも訳せばよいのだろうか、劇場を身近に感じてもらい、オペラやバレエの未来の観客を育てる目的で開催された初のイベントで、オペラハウスのいたるところでパフォーマンスや参加型ワークショップ、衣裳の試着体験や、子守唄のコンサートなど様々なアクティビティが行われた。この日は館内がバギーと子どもたちのはしゃぐ声に溢れかえり、親たちも普段子連れではなかなか来られない場所でのひと時を思い思いに楽しんでいた様子だった。

★次回更新は7月30日(火)の予定です