鑑賞ファンにも、バレエ留学を志す若いダンサーたちにも、圧倒的に人気のある国ーー英国。

現地で話題の公演や、街の人々の”バレエ事情”などについて、ロンドン在住の舞踊ライター・實川絢子さんに月1回レポートしていただきます。

◆

ロイヤル・オペラハウス「Pride of the ROH」ツアー

ほとんどの規制が緩和され、〈日常〉を少しずつ取り戻し始めたロンドン。5月に営業再開したロイヤル・オペラハウス(ROH)でも、昨年3月からずっと中止になっていたさまざまなイベントが、本格的な新シーズン開始を前に9月初旬から再開され始めた。そんな中、人気のバックステージツアーや以前紹介したファミリー向けのイベントなどに加え、ROH初の試みとして企画されたのが、「Pride of the ROH」ツアーだ。

©Ayako Jitsukawa

「プライド」といえば、日本でもおなじみになってきたLGBTQ+の認識を高めるために行われるパレードのこと。9月11日に予定されていたロンドンでのプライドパレードは残念ながら中止になってしまったが、9月10日、レインボーフラッグがはためくオペラハウスで、記念すべき第1回「Pride of the ROH」ツアーが開催された。

「Pride of the ROH」は通常のバックステージツアーと違い、オペラハウスの輝かしい歴史に貢献してきた性的マイノリティのアーティストたちに焦点をあてて解説をしてくれる、ちょっぴりマニアックなツアー。ディアギレフやアシュトン、ヌレエフなど、バレエとLGBTQ+は切っても切れない関係にあるが、ROHが大々的にLGBTQ+を取り上げたイベントを行うのは、おそらく今回が初めてのことだ。

ちなみにイングランドとウェールズでは、ヘンリー8世治世下の1533年以来同性愛は重大な罪として処罰の対象となってきた。1967年になってようやく条件付きで合法となったものの、1988年のサッチャー政権下で地方自治法28条(通称「セクション28」)という教育現場での「同性愛を助長する行為」を禁じる法律が制定され、この法律が撤廃される2003年まで、学校を中心とする公共機関で同性愛について言及することは違法とされていた。ROHのような伝統ある組織で、LGBTQ+のアーティストたちの貢献にスポットライトを当てられるようになるまでには、それからさらに20年ほどの年月を要したことになる。

ツアーでは、ROHのツアーコーディネーターがオペラハウス内のあちこちにある展示物を見ながら解説をしてくれたのだが、参加者(LGBTQ+当事者がほとんどだった)も舞台芸術やその歴史に詳しい人たちばかりで積極的に発言があり、インタラクティブで刺激的な1時間となった。

窓がレインボーカラーにライトアップされたポール・ハムリン・ホール ©Ayako Jitsukawa

ROHとLGBTQ+の関わりの歴史は、オペラハウスの前身となった18世紀のシアター・ロイヤルの時代にまで遡る。もちろん当時も同性愛はご法度とされていたので、当時誰が何処でどれだけの期間を誰と過ごしていたか、あるいは誰に財産を遺したかといった情報から推測するしかないのだが、今回のツアーでは、シアター・ロイヤルを設立したジョン・リッチとその劇場設立の資金源となった『ベガーズ・オペラ』の台本を書いたジョン・ゲイ、また女性振付家の草分け的存在であり名舞踊手として知られたマリー・サレなどが同性愛者だった可能性が高いとして紹介された(サレはレズビアンの女性ダンサーとの関係が噂になったことや男装して舞台に立ったことが理由でロンドンの劇場から干されてしまった)。

そして忘れてならないのが、英国バレエの父とも言われる、フレデリック・アシュトン。ゲイとして知られていたアシュトンについては、『シンデレラ』(1948年初演)で、もともと女性が演じることが想定されていたアグリーシスターズに自ら扮して客席に笑いの渦に包んだことなどが紹介された。アンナ・パヴロワを見て踊りの道に進むことを決意し、「パヴロワのように踊りたい」と願った自身の風刺のような役を体当たりで演じたアシュトン。戦時中に抑圧されていた表現の自由への反発の意味も込めて、あえてバレエにおける画一的な男女の役割に挑戦しようという気概もあったのかもしれない。

『シンデレラ』のアグリーシスターズを演じるロバート・ヘルプマン(左)とフレデリック・アシュトン(右) ©Donald Southern/ROH 1948

劇場内のレストランに展示されているセシル・ビートンによる衣裳のデザイン画。映画『マイ・フェア・レディ』でも知られるビートンもまた、バイセクシャルだった ©Ayako Jitsukawa

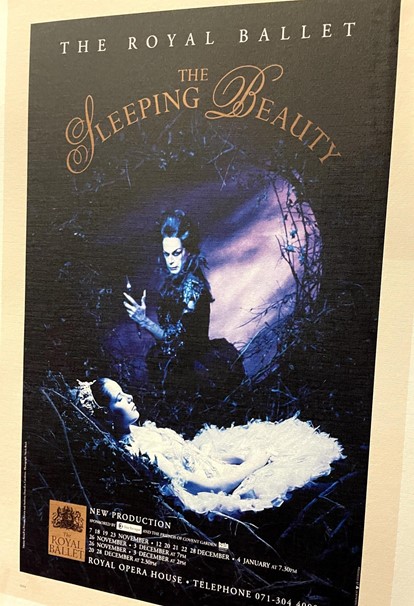

『眠れる森の美女』カラボス役を演じるアンソニー・ダウエル ©Ayako Jitsukawa

オリバー・メッセルの衣裳の写真の前で解説するツアーコーディネーター ©Ayako Jitsukawa

ツアーでは他にも、衣裳デザイナーのセシル・ビートンやオリバー・メッセル、作曲家で女性活動家のエセル・スマイスなどのたくさんの名前が挙がった。ただ、LGBTQ+の当事者の中でも歴史の表舞台に出てくるのは、やはり男性アーティストが中心。現在でも、同性愛者であることを公表する男性ダンサーは多いが、女性ダンサーは数えるほどしかいない。そんな中で、1964年に当時芸術監督だったアシュトンがブロニスラヴァ・ニジンスカを招いて性の曖昧な〈ラ・ギャルソン〉役やレズビアンのカップルが登場する作品『牝鹿』を上演したこと、そして2015年のウェイン・マクレガー振付『ウルフ・ワークス』で女性同士のキスシーンがROH史上初めて舞台上で演じられたことはとても興味深い。

「自分らしくあること」を世の中から認められないという大きな葛藤を抱えながら、舞台芸術の中に自らの居場所を見出し、ROHの歴史を紡いできたアーティストたち。彼らがオペラハウスという場所を必要としていたように、ROHもまた、彼らの活躍なしに今日の姿はなかった。そのことに初めてスポットライトを当てた今回のツアーのように、こうした対話の場を広げていくことこそが、多様性を認め合う社会に相応しいROHの未来を紡いでいくことになるだろう。

【Column】

9月12日、ファミリー向けのイベント「Family Sundays」も約1年半ぶりに復活したので、3歳の息子と一緒に行ってみた。『白鳥の湖』の子ども向けワークショップやアニメーション制作、オーケストラの生演奏やダンスパフォーマンス、パペットショーなど盛りだくさんの内容で、子連れのロイヤル・バレエ団員の姿もちらほら。ちなみに息子が一番興味を示したのは、ROHの過去のプログラムや衣裳の端切れなどを利用した工作コーナー。「ジュリエット:レスリー・コリア、ロミオ:ミハイル・バリシニコフ」といったそうそうたる名前の書かれたキャスト表やプログラムをビリビリと破ってドラゴンや鳥などの形に切った紙に貼り付けてコラージュにしていくのだが、プログラムを大量にコレクションしている身としてはやや血の気の引く光景だった。

『白鳥の湖』ワークショップ ©Ayako Jitsukawa

衣装の端切れで作ったウサギの耳と、過去のプログラムのコラージュで作ったドラゴンのモビール ©Ayako Jitsukawa

過去のプログラムを破ってコラージュ制作 ©Ayako Jitsukawa

衣装の端切れで動物の耳のカチューシャ作り ©Ayako Jitsukawa

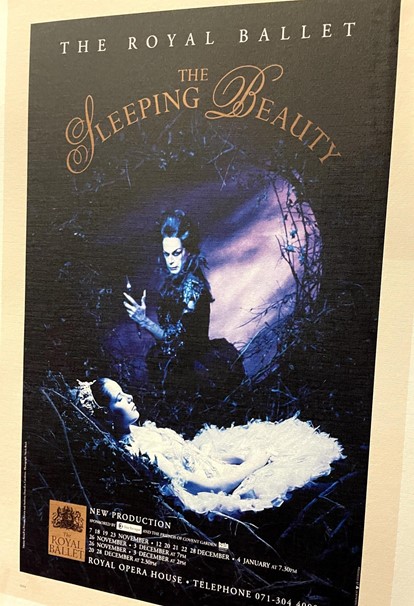

過去のポスターが貼られた廊下を走り回る息子 ©Ayako Jitsukawa