VIDEO

2024年6月30日(日)〜7月13日(土)、オランダ・ハーグを拠点に活動する世界有数のコンテンポラリー・ダンス・カンパニー「ネザーランド・ダンス・シアター(NDT)」 が来日する。

NDTは、NDT1(23〜40歳までのダンサーが所属)とNDT2(17〜22歳までのダンサーが所属)という2つのカンパニーで構成され、今回来日するのはNDT1のメンバーたち。

福士宙夢――その名前に見覚えのあるバレエファンも多いのではないだろうか。

まだ10代の少年だった頃、東京バレエ団『M』(モーリス・ベジャール振付)に少年役で出演。また、国内の数々のコンクールでの入賞や、ユースアメリカグランプリNYファイナルのシニア部門銀賞でも注目を集めた。

のびのびと身体を使い、宙高く跳び上がる。少年時代の「福士宙夢くん」は、その印象的な名前にふさわしく、眩いほどの可能性を感じさせてくれるダンサーだった。

彼はその後どのようにしてNDTにたどり着いたのか。

福士宙夢(ふくし・すりむ)4歳よりダンスを始める。東京バレエ学校、バレエスタジオDUOで学び、2011年ユースアメリカグランプリNYファイナルにてシニア部門銀賞、スカラシップを受賞。モナコのプリンセス・グレース・アカデミー留学。2013年首席で卒業後、スイスのチューリッヒ・バレエを経て、2016年NDT2に入団。2019年NDT1に昇格。 ©Rahi Rezvani

バレエ少年はこうしてNDTにたどり着いた

福士宙夢さんは4歳からバレエを始めたとのことですが、 きっかけは?

福士 僕は小さい頃から踊るのが大好きだったらしく、テレビの「おかあさんといっしょ」を見ながら一緒に身体を動かしたり、両親が好きだったマイケル・ジャクソンの真似をしたり、畳の部屋でフィギュアスケートごっこをしたりしていたそうです。そんな姿を見た両親の友人が「バレエを習わせてみたら?」と。それでさっそく母が電話帳で見つけた近所のバレエ教室に見学に行ったのですが、そこにいたのは女の子ばかり。僕は「ここには来たくない」と言ったのですが、先生が「明日もう一度おいで。男の子のクラスがあるから」と。それで翌日しぶしぶ行ってみたところから、バレエにのめり込むことになりました。

やはり男の子にとっては、男の子のバレエ仲間がかなり重要ということですね。

福士 そうですね。最初はバレエそのものよりも、男の子たちみんなでバーによじ登ったりして遊ぶのが楽しかったです(笑)。あと、少し年上のお兄さんたちがテクニックを練習しているのにもすごく憧れて、「僕もプリエやタンデュじゃなくてダブル・トゥールがやりたい!」と思っていました。

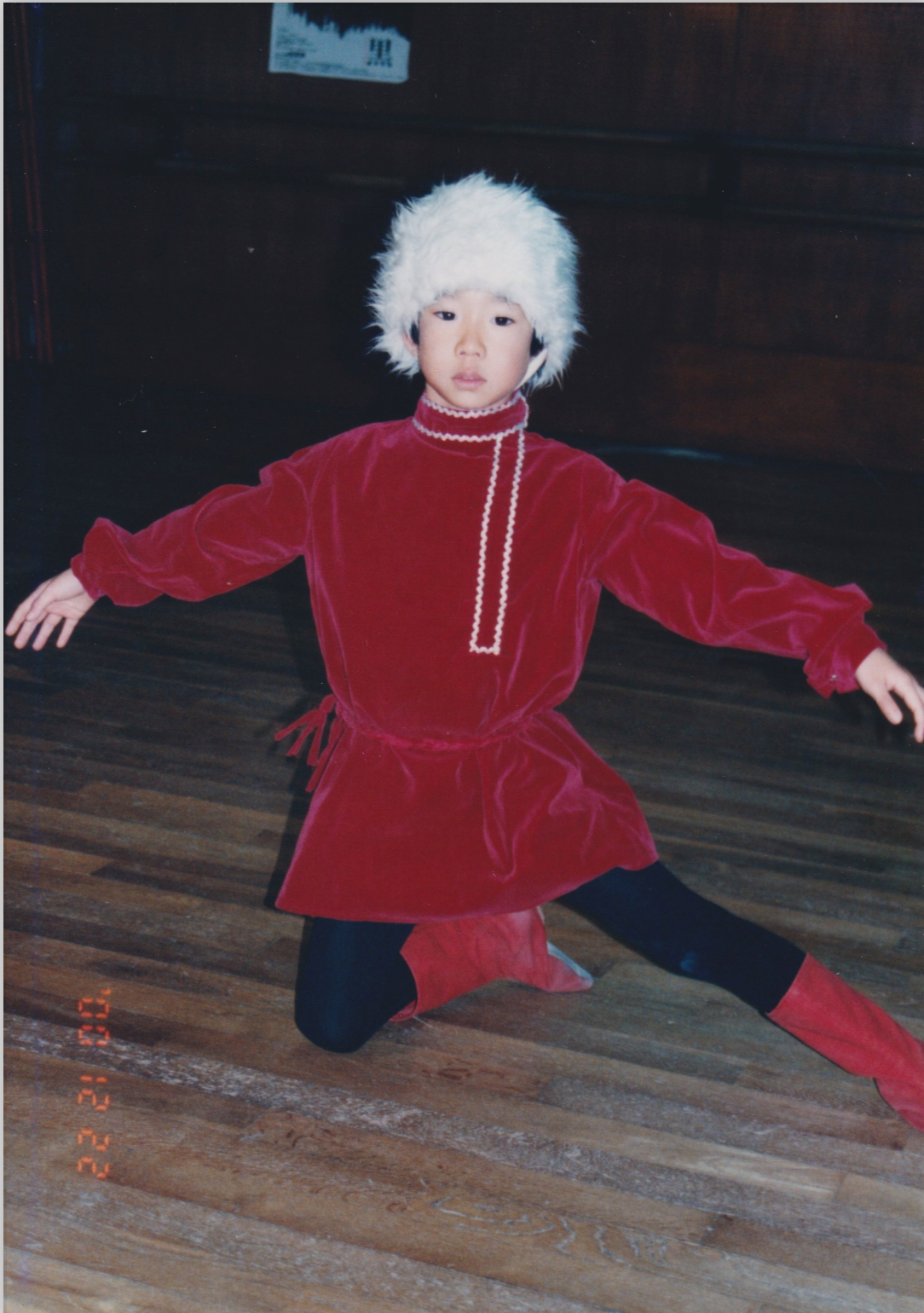

6歳の時。『くるみ割り人形』よりトレパックを踊りました 写真提供:福士宙夢

福士さんは10代後半からモナコのプリンセス・グレース・アカデミーに留学しますが、それまでずっとバレエひと筋だったのですか?

福士 小学生になった頃に、モダンバレエのスタジオにも入所しました。現代舞踊のコンクールで賞をいただいたりもしたのですが、それゆえにどんどん厳しくなっていく状況に耐えられず、モダンをやめ、再びクラシック・バレエの道へ。そこからは東京バレエ学校や、バレエスタジオDUOに通いました。

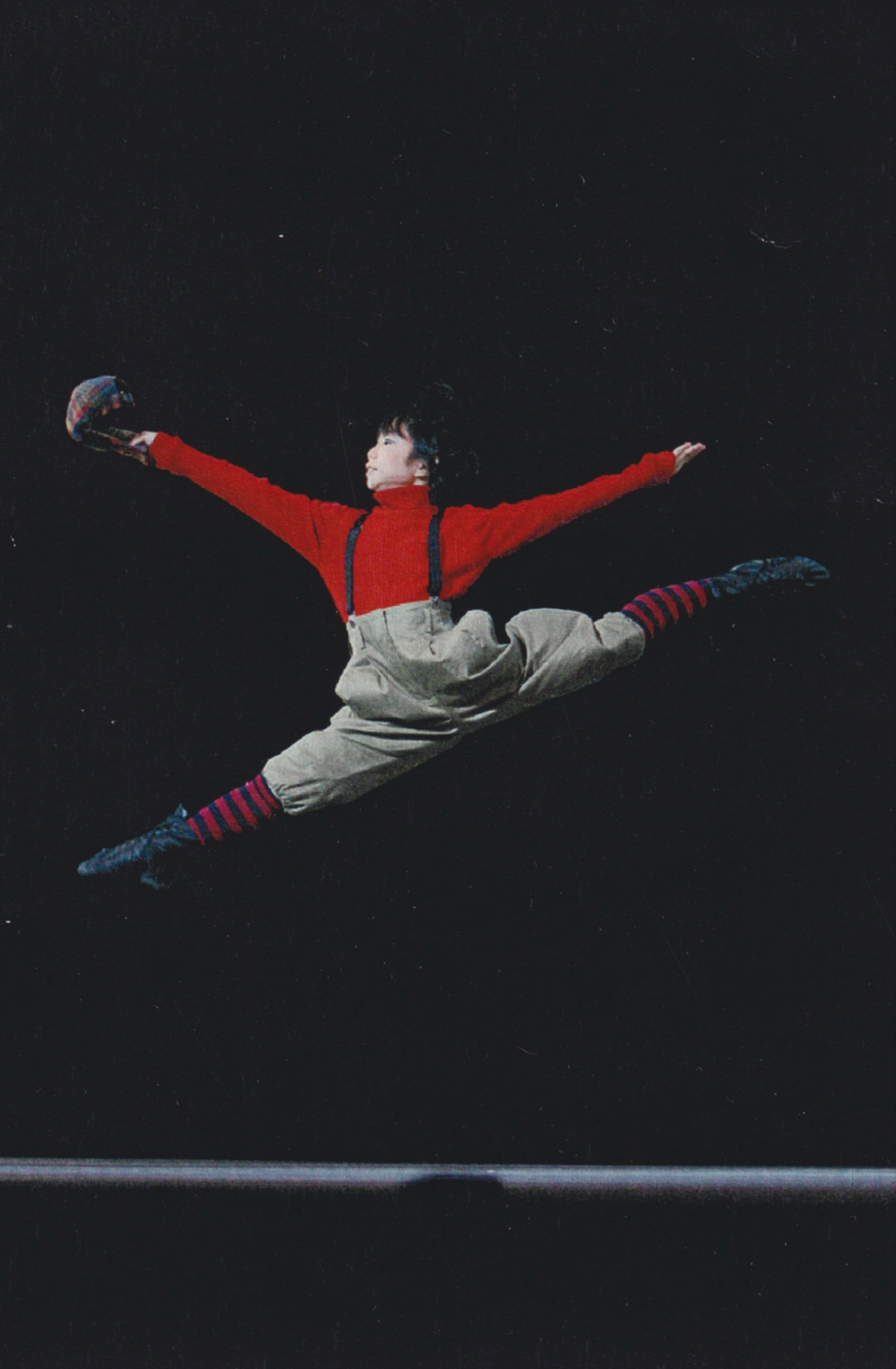

7歳、東京新聞全国舞踊コンクールの現代舞踊部門に出場した時の写真。作品は『僕はソネット』(振付:下田栄子) 写真提供:福士宙夢

これは8歳の時。同じく東京新聞全国舞踊コンクール現代舞踊部門に出場。『僕のバラード』(振付:下田栄子)写真提供:福士宙夢

東京バレエ学校の生徒だった頃、東京バレエ団が上演したベジャール振付『M』に少年役として出演していた福士さんの姿を今でもはっきり覚えています。「プロになりたい」と思い始めたのはいつ頃ですか?

福士 小学校の卒業式で「僕は将来プロのバレエダンサーになりたいです」と話したような気がするので、たぶんその頃だと思います。小学5年生くらいの時はまだ「バレエ」と言うのが恥ずかしくて、「俺はサッカーの日本代表に入る」みたいなことを言っていましたね。サッカーを本気でやっていたわけでもないのに(笑)。

バレエもモダンに負けないくらい厳しさを求められるダンスですが、バレエでは息のつまるような思いをしなかったのでしょうか?

福士 僕にとってバレエは自由に楽しめるものでした。当時はちょうどYouTubeなどで世界中のダンサーたちの踊りを見られるようになってきた時代。毎日いろんなスターダンサーたちの男性ヴァリエーションを見ては、それぞれの特徴やちょっとしたクセみたいなものを真似してみるのがすごく楽しかった。とくに憧れていたのはダニール・シムキン。彼らのようになりたい、あんなふうに踊ってみたいという一心で、バレエが息苦しいとはまったく感じませんでした。

少年時代の宙夢さんは、バレエのどんなところにいちばんの魅力を感じていましたか?

福士 いまになって考えてみると、やはり難しいステップやトリッキーなテクニックに憧れてバレエをやっていたような気がします。そして技の見せ方やニュアンスの付け方にもすごく興味があって、「ワシーリエフのカブリオールはめちゃくちゃ脚が開くぞ」とか「シムキンのピルエットはアティテュードにしてからルティレのポジションに持ってくるんだな」とか、細かく観察しては自分でも挑戦してみることを楽しんでいました。通っていたスクールにはボーイズもいっぱいいたので、いつもレッスン後にみんなで残って、一緒にがんばり合っていましたね。

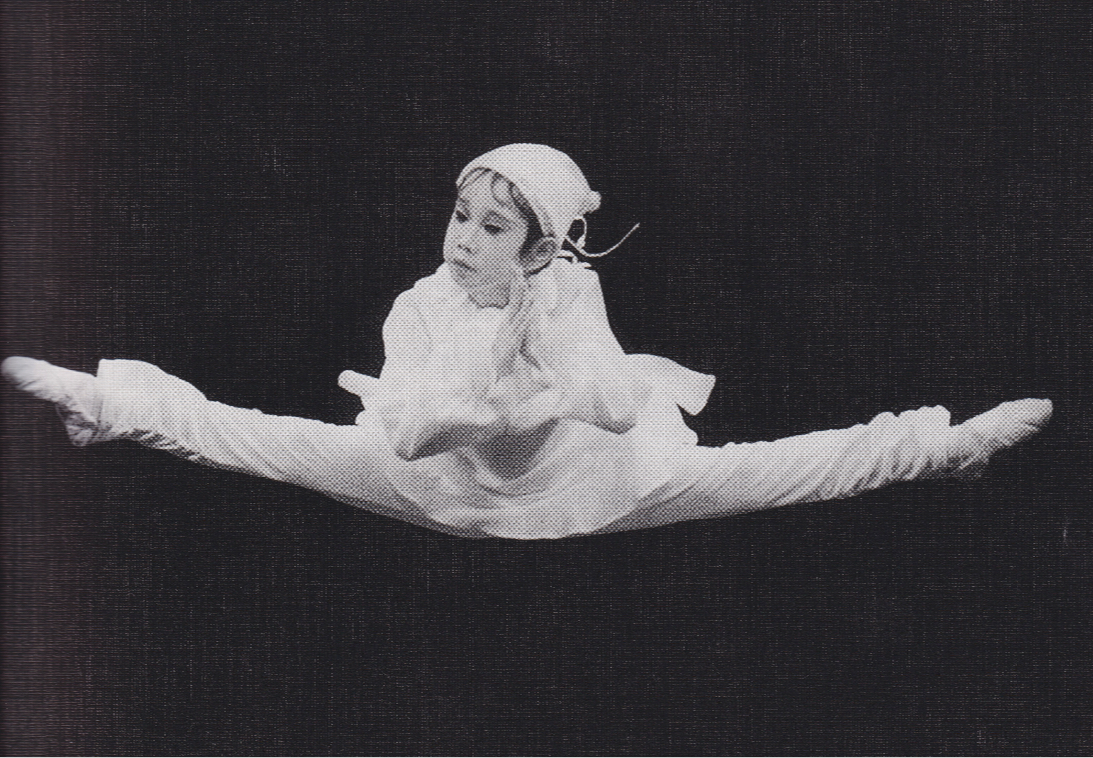

中学生の頃 写真提供:福士宙夢

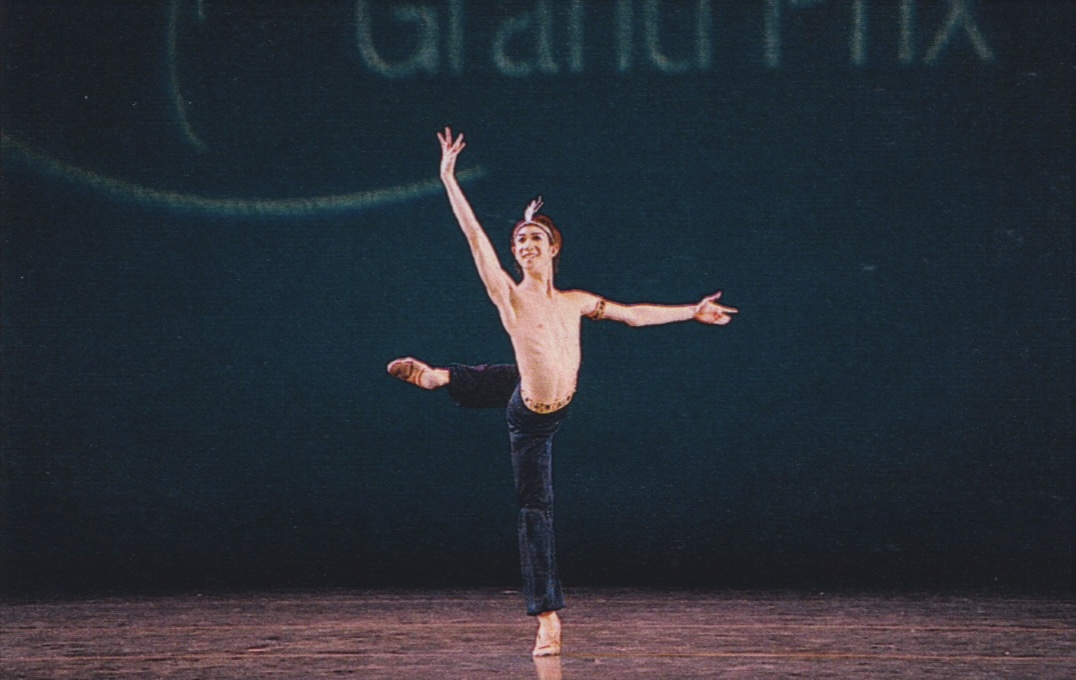

16歳、ユース・アメリカ・グランプリに出場。『海賊』よりアリのヴァリエーションを踊りました 写真提供:福士宙夢

その頃は「将来はクラシック・バレエ団で踊りたい」と思っていましたか?

福士 はい、完全にそうでした。当時、漠然とですが憧れていたのは、大好きなシムキンが当時所属していたアメリカン・バレエ・シアター(ABT)や、英国ロイヤル・バレエなど。ただ、モナコに留学してからは(モンテカルロ・バレエ芸術監督の)ジャン=クリストフ・マイヨー作品など現代的なダンスも学べたので、そういうのも楽しいなとは思うようになりました。

プリンセス・グレース・アカデミーを首席で卒業後、福士さんが入団したのはスイスのチューリッヒ・バレエ。古典のレパートリーも有しつつ、コンテンポラリーダンスのレパートリーも充実しているカンパニーですが、同団を選んだ理由はやはり、クラシックだけでなくコンテンポラリーも踊りたいという気持ちがあったからですか?

福士 そうですね。チューリッヒ・バレエならクラシックもコンテンポラリーも両方できるな、という考えはあったように思います。

2013年にまずはチューリッヒ・バレエのジュニアカンパニーに入団して、2015年に同団のメインカンパニーへ。しかしその1年後、2016年にNDT2へ移籍することになります。移籍について、福士さんのプロフィールには「コンテンポラリーの道を進みたいと決意して」とありますが、そのあたりのことをくわしく聞かせてください。

福士 チューリッヒでは、いろいろな振付家のコンテンポラリー作品を踊らせていただく機会がありました。オーディションで選ばれてウェイン・マクレガーのクリエイションに参加できることになったり、エドワード・クルグと一緒に仕事をしたり。そうするうちに、コンテンポラリーの楽しさにどんどん目覚めていきました。いっぽうバレエ作品の時は、コール・ド・バレエしか踊れないことが多くて。ようやく『ジゼル』でペザント・パ・ド・ドゥにキャスティングされたけれど、プレッシャーが大きいわりに、あまり「楽しい」とは感じられませんでした。その時に「もうバレエにこだわらなくてもいいかな」と思うようになったんです。

でも何より大きかったのは、チューリッヒでの3年目にイリ・キリアンの作品を踊らせてもらったことです。キリアン自身がリハーサルのためにチューリッヒに来て、公演後には「君はいいものを持っているから、がんばりなさい」と言ってくださって。そしてその直後にはポール・ライトフット&ソル・レオンの作品も踊ることになり、今度は僕らがオランダに赴いて、NDTでリハーサルをさせてもらったのが決定打に。「僕はここに来たい!」と強く思って、さっそく当時芸術監督だったポールに相談したところ、「それならオーディションに来てください」という話になりました。

NDT2には年齢制限があって、オーディションを受けられるのは21歳まで。僕はその時ちょうど21歳だったので、「今しかない」と。すべての流れがNDTに向かっていると感じて、移籍を決意しました。

福士さんにとって、クラシックバレエとは違うコンテンポラリーダンスならではの魅力とは?

福士 作品それぞれに違う楽しみ方があるというか、振付家ごとに楽しさが違うところでしょうか。例えばウィリアム・フォーサイスの作品には、ルールに則ってゲームをしていくような楽しさがあります。あるいはキリアン作品であれば、自分の想像力を使いながら踊れるところがすごく好きです。

NDTにて。「The Poetic Body」 ©︎Rahi Rezvani

NDTに入ってよかったと思うところは?

福士 いろいろな振付家と仕事ができること。とくに新しい作品を一緒に創っていけるのは、特別な体験です。いっぽうで、すでにレパートリーになっている作品を踊るおもしろさもあります。オリジナルキャストはこう踊った、というロールモデルがあって、そのように踊るにはどうすればいいかを追求していくのもすごく勉強になるので。そしてそこで吸収したものを、また次のクリエイションの時に活かしていく。いろんな作品が踊れて、いろんな経験を積めるのが、NDTのいいところだなと思います。

逆に、NDTで踊っていて大変だなと思うことはありますか?

福士 これは僕が個人的に感じているだけのことですが、以前までNDTにはイリ・キリアンやソル・レオン&ポール・ライトフットのような「ハウスコレオグラファー(専任振付家)」がいて、彼らの作品なら僕たちNDTのダンサーが世界一たくさん踊っているという“強み”みたいなものがありました。だけど2020年にソルとポールが退任して以来、ハウスコレオグラファーを置くという方針じたいがなくなってしまった。いまは特定の振付家の作品を深く踊るというよりも、いろいろな振付家の作品を広く踊るというかたちです。プログラムごとに方向性がガラリと変わって、そこが楽しくもあり、大変でもあり。本当は広く・深くがベストなのだと思いますが……最近は、もう少しだけ、ひとつのことに深くのめり込めたらいいなと感じることがあります。あくまでも僕個人の考えですけれど。

美術館に行くように、自由に楽しんでほしい

今回の日本ツアーで上演されるのは全部で5作品。福士さんはどの作品に出演を?

福士 僕はウィリアム・フォーサイスの『One Flat Thing, reproduced(ワン フラット シング, リプロデュースト)』 とガブリエラ・カリーソの『La Ruta(ラ・ルータ)』 に出演します。今回日本に持っていく作品をクリエイションしていた時期にちょうど怪我をしてしまい、2つしか出られないのがちょっと残念です。

まずはフォーサイスの作品について教えてください。先ほど「フォーサイスにはゲームのような楽しさがある」というお話がありました。

福士 この作品は「キュー・システム」、つまりダンサーたちがお互いに“きっかけ”を出し合うかたちになっています。例えば、 ダンサーたちが振付を踊っていて、机をバン!と叩く音が鳴ったら、次のグループのダンサーたちが登場して踊り始める。しばらくしてその人たちが脚を大きく回すのを見たら、また次のダンサーたちがその脚の動きに合わせて手を動かして、その手がこっちのテーブルに着いたら、それをきっかけにまたまた次のダンサーたちが動き始める……というふうに、全員がきっかけを出し合うんです。そしてきっかけを出す人が「今日はちょっとゆっくりやろう」と思えばみんながゆっくりになるし、「バッ!と勢いよくやろう」と思えばみんながバッ!と動く。そういう、ちょっとしたタイミングの駆け引きみたいなものもありながら、お互いに挑戦し合いつつ進めていくような作品です。

おもしろいですね。

福士 単に決められた振付を踊るのではなくて、みんなが全員に対してアンテナを尖らせ、お互いの気配を聞き合って踊る。ダンサーたちの集中力が見て取れるおもしろさがあると思います。

VIDEO

野生動物のようにピン!と神経を研ぎ澄ましたダンサーたちが見られるということですね。そしてこの作品は大きくて重たそうな机をガーッと動かしながら踊られるそうですが、その机にはどのような意味があるのですか?

福士 具体的な意味はわからないのですが、“障害物”という感じがします。いわば僕たちは障害物競争をしている感覚。みんなでいろんなタスクをしていって、最後はみんなでゴールにたどり着く。この作品の起点には、「expedition(探検)」というアイディアがあったと聞いたことがあります。かつていろいろな国の探検隊が、誰が最初に南極点に到達できるかを競っていたというストーリーがあって、そこから着想したのだと。机もそのイメージと関わりがあるのかもしれません。

そのお話を聞くと、机が南極の海に浮かぶ流氷のようにも感じられてきますね。南極探検隊の船が流氷をかき分けながら進んでいく、あの感じ。

福士 そういう想像をしながら観てもらってもおもしろいかもしれませんね。とにかく、障害物競走という感じの作品です。あとは、テーブルに埋め尽くされた広い舞台の上で、この人の腕とあの人の脚が一緒に動くとか、この人が高くジャンプした時にあの人は低く下がるとか、空間全体の造形も綿密に考え抜かれている作品なので、俯瞰的に観るのも楽しいと思います。

フォーサイスの作品は抽象的で無機質だと言われますが、じつはその中には、ダンサーたちの本気の集中力が満ちています。振付じたいが、僕らダンサーの全力・全神経を引き出すようにできているんですね。フォーサイス作品を観ると感情が揺さぶられるのは、そこに理由があるような気がします。

フォーサイスというと、福士さんのような世代のダンサーがより多く接しているであろうクリスタル・パイトやマルコ・ゲッケよりもずっと年配で、まさに「巨匠」と呼ばれるにふさわしい存在です。一緒に仕事をして、率直にどうでしたか?

福士 フォーサイスはいま74歳で、自分のことを「僕はもうおじいさんだ」と言うのですが、あんなに動けるおじいさんは見たことがありません(笑)。筋肉隆々で肉体的にも若々しいし、カリスマ性も凄まじい。「こういう人だから、みんなが彼についていって、一時代を築けたんだろうな」と思いましたし、僕もすっかりファンになりました。彼と仕事ができて、本当に楽しかったです。

「One Flat Thing, reproduced」 ©Rahi Rezvani

もういっぽうの『La Ruta』はどんな作品ですか?

福士 ざっくり言うと、「舞台上で起こる映画」みたいな感じです。“映画”といってもハリウッド的ではなくてアートハウス的。明快なストーリーはなく、夢の中にいる感じというか、夢の断片が集まってくるような世界観です。ちょっとホラーっぽくて、不思議な感覚の作品ですね。

トレイラーを見てもまさに夢の断片という印象で、しかもその夢は悪夢ですよね……。

福士 はい、そうです。

VIDEO

いきなり着物の人も出てきて、それがまた怖いです……。

福士 はい、僕もしっかりジャパニーズなことをやらせてもらっています(笑)。

明確なストーリーはないとのことですが、ダンサーたちには何らかの「役どころ」みたいなものがあるのでしょうか?

福士 この作品のクリエイションは、まず「夜の道」と「バス停」だけがある、というところから始まりました。スタジオの中に道とバス停が設置され、いろいろな種類の衣裳や小道具がバーッと置いてある。その中から僕らダンサーが好き勝手に衣裳を着て、小道具を使い、自分で自分の役どころを決めて即興で動いてみるというワークショップを散々やりながら、とにかくたくさんのアイディアを出していきました。その中からガブリエラがおもしろいと思ったものを集めて、最終的に各キャラクターが共存できる世界を構築していったのが『La Ruta』という作品です。だから「役どころ」みたいなものはありますし、それは僕たちダンサーの側が自分で探していったものです。

福士さんが着物を選んだのも、ご自身のアイディアですか?

福士 「着物の人たちが出てきてほしい」というのはガブリエラの要望だったのですが、じゃあこの着物着て、さあ何ができるか、みたいな中身の部分は自分で探していきました。

少し横道に逸れますが、クラシック・バレエを中心に踊っている若いダンサーや子どもたちから、よく「インプロヴィゼーション(即興)が苦手だ」という話を聞きます。与えられた振付をパッと覚えて踊ることはできるけれど、「自由に動いてみて」と言われると、どうしたらいいかわからないと。福士さんはもともとインプロが得意だったのですか?

福士 僕も苦手意識はずっとありました。「何でもいいから動いてみて」と言われても、いったいどうすれば……って。漠然としたままでは何も動き出せないので、僕は自分で自分にタスクを与えるようにして、動きの手がかりを作るようにしていきました。それにインプロヴィゼーションといっても、テーマみたいなものは与えられる場合が多いんです。本当に「何でもいい」わけではなくて。

「La Ruta」©Rahi Rezvani

そして今回のプログラムにはマルコ・ゲッケ振付の『I love you, ghosts(アイ ラブ ユー, ゴースト)』 も含まれています。福士さんは今回残念ながらこの演目には出演しませんが、2019年に日本で「オーチャード・バレエ・ガラ」に出演した際、ゲッケの『Wir Sagen uns Dunkles』を素晴らしいクオリティで踊っていた姿が今も目に焼き付いています。

福士 『I love you, ghosts』 は僕も大好きな作品で、今回踊れないのがすごく残念です。僕にとって、マルコの作品はいちばん心に響くんです。とにかく膨大な量の動きが詰め込まれていて、それを全力で踊るダンサーたちの必死さと、あの素晴らしい選曲が一体になった時、心が震えます。

ゲッケ作品といえば、まるで痙攣しているかような動きがまず思い浮かびます。あの独特すぎる動きを体得するために、ダンサーのみなさんは何か特殊なトレーニングをしているのでしょうか?

福士 トレーニングというのはとくにありません。なぜ痙攣しているように見えるかというと、繰り返しの動きが多いから。例えばプリエを10回繰り返して、次は肩を上げる動きを5回繰り返す、というふうに、ひとつの動きの繰り返しをどんどん積み重ねていくことで、あの振付が出来上がっているんです。

なるほど……。あの動きは、ダンサーなら誰でもある程度できるものなのでしょうか? それとも、得意な人と不得意な人がはっきり分かれますか?

福士 もちろん得意・不得意は多少あるでしょうけれど、ダンサーなら誰でもできると思います。というのも、マルコは個々のダンサーの身体に合うように振りを創っていく振付家なので。彼は本当にそのダンサーのいいところを引き出してくれます。

VIDEO

今回の日本ツアーで上演される、残りの2作品についても教えてください。

福士 シャロン・エイアール&ガイ・ベハールの『Jakie(ジャキー)』 は、動く絵画みたいな作品です。たくさんのダンサーがひとつの集団になっていて、そのフォーメーションが動いていく。舞台空間にうごめく生き物たちの欲望と快楽を眺めているようでもあり、音楽がテクノということもあって、ちょっと風変わりなクラブにいるような雰囲気も感じられると思います。

クリスタル・パイトの『Solo Echo(ソロ エコー)』 は、冬にまつわる一編の詩をベースにして、ひとりの人間の人生がダンスで綴られていく作品。登場するダンサーたちは、全員がその人物の心の中のキャラクターです。つまりダンサー全員が同一人物を表現していて、ソロやデュエットや群舞でその人物の内面を映し出しながら、舞台の左から右に向かって人生が進んでいくという流れ。振付の一つひとつに感情が散りばめられていて、踊り手も観客も想像力を掻き立てられる、本当に完成度の高い作品だと思います。

VIDEO

VIDEO

最後に、読者のみなさんにメッセージを。

福士 舞台の上で踊っている人たちが、いまその瞬間に体験しているものを目撃する――僕自身がダンスを観る時は、そこにいちばんの感動を覚えます。例えば箱根駅伝で、走者たちがただ懸命に走り続ける姿に胸を打たれる。その感覚とよく似ています。

ダンスの楽しみ方って、本当に自由なものだと思うんです。今回のNDT来日公演も、ぜひ美術館に行くような気分で観にきていただけたら。目の前の作品を観て、自分は何を感じるか、どんな想像が湧いてくるかなど、自分の心が体験することを楽しんでもらえたら嬉しいです。

公演情報

【日程・会場】 高崎芸術劇場 大劇場(群馬県高崎市)

●神奈川公演 神奈川県民ホール 大ホール(神奈川県横浜市)★18歳以下無料招待受付中 詳細・申込はこちら

●愛知公演 愛知県芸術劇場 大ホール(愛知県名古屋市)★劇場と子ども7万人プロジェクト(小・中・高校生招待)*12日のみ残僅 こちら

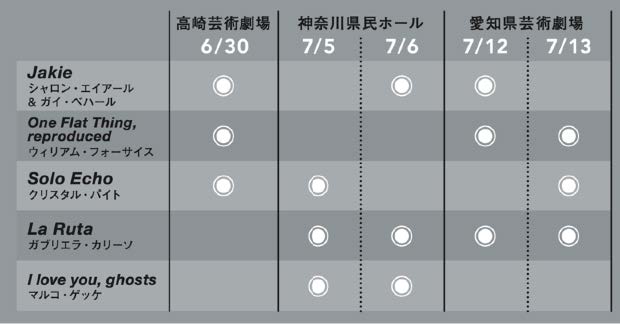

【上演プログラム】 ※各公演3作品を組み合わせて上演 Jakie ジャキー by Sharon Eyal & Gai Behar シャロン・エイアール & ガイ・ベハールOne Flat Thing, reproduced ワン フラット シング, リプロデュースト by William Forsythe ウィリアム・フォーサイスSolo Echo ソロ・エコー by Crystal Pite クリスタル・パイトLa Ruta ラ・ルータ by Gabriela Carrizo ガブリエラ・カリーソ(Peeping Tom ピーピング・トム) ・I love you, ghosts アイラブユー, ゴースト by Marco Goecke マルコ・ゲッケ

企画制作・招聘:愛知県芸術劇場、Dance Base Yokohama

【詳細】 特設サイト

【主催・制作・問合せ】 ●群馬公演 https://www.takasaki-foundation.or.jp/theatre/index.php

●神奈川公演 contact@dancebase.yokohama https://dancebase.yokohama/ https://www.kanagawa-kenminhall.com/

●愛知公演 contact@aaf.or.jp https://www-stage.aac.pref.aichi.jp