もしも2003年の当時、そこに「酒井はな」というバレリーナがいなかったらーー。

新国立劇場バレエ団は、『マノン』をレパートリーに加えることはなかったのかもしれません。

全8回にわたってお届けしてきた、新国立劇場バレエ団『マノン』大特集。

最後は、日本人として初めてマノン役を踊ったダンサー、酒井はなさんのインタビューをお届けします。

何もかもが手探りで、もがいて、苦しんで、少しずつ掴んでいったマノンという役の芯。

今回の『マノン』公演は、残り2回(2月29日・3月1日)の上演がキャンセルとなりました(2020年2月26日発表)。

しかし酒井はなさんのお話の感動と、そこから伝わってくるこの作品の価値や役の本質は、ぜひともみなさまにお届けしたいと考え、ここに公開いたします。

上記の動画は19分弱ほどの長さがありますが、はなさんの語り口そのものに、マノンという役ヘの思いがあふれています。ぜひ最後までご覧ください。

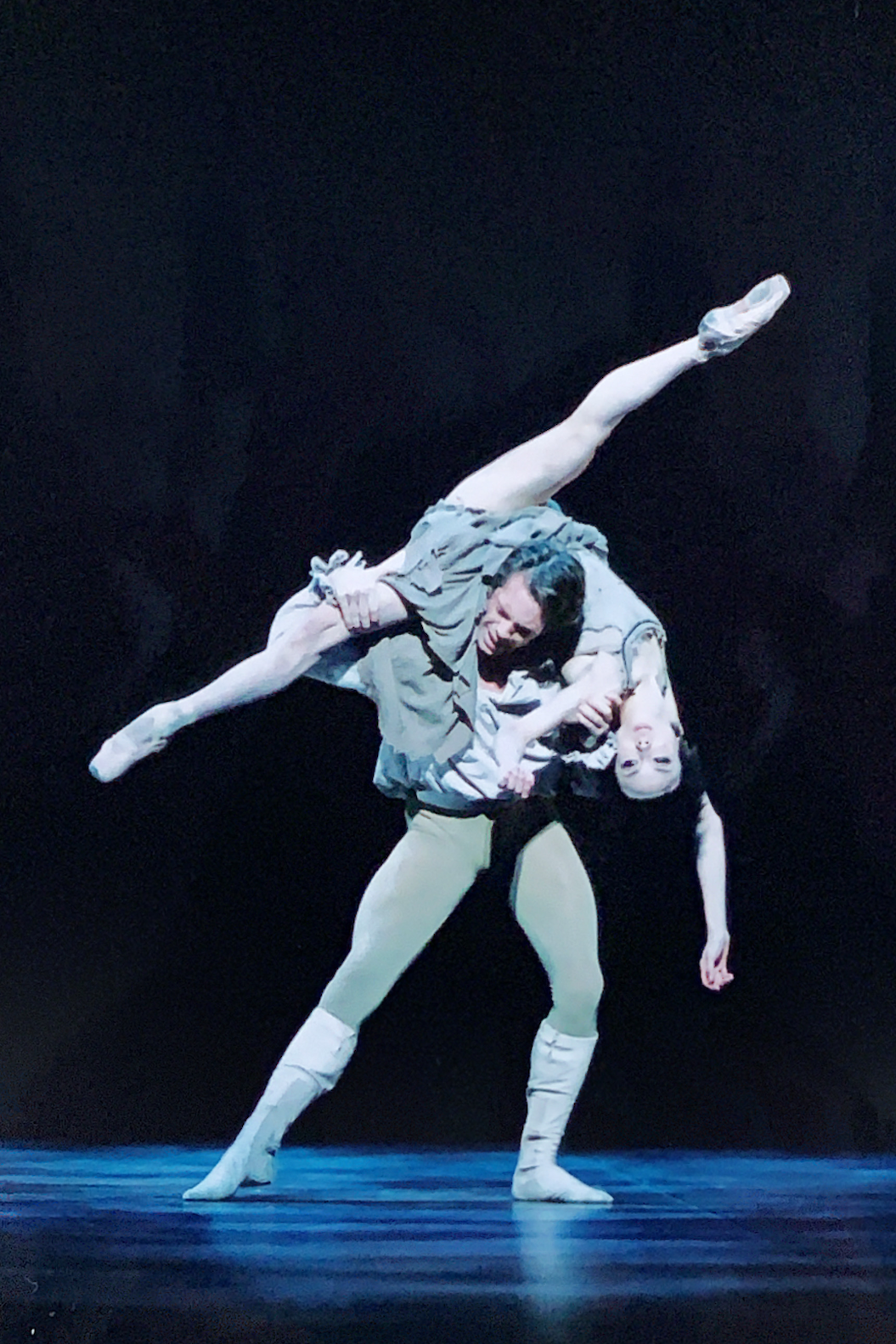

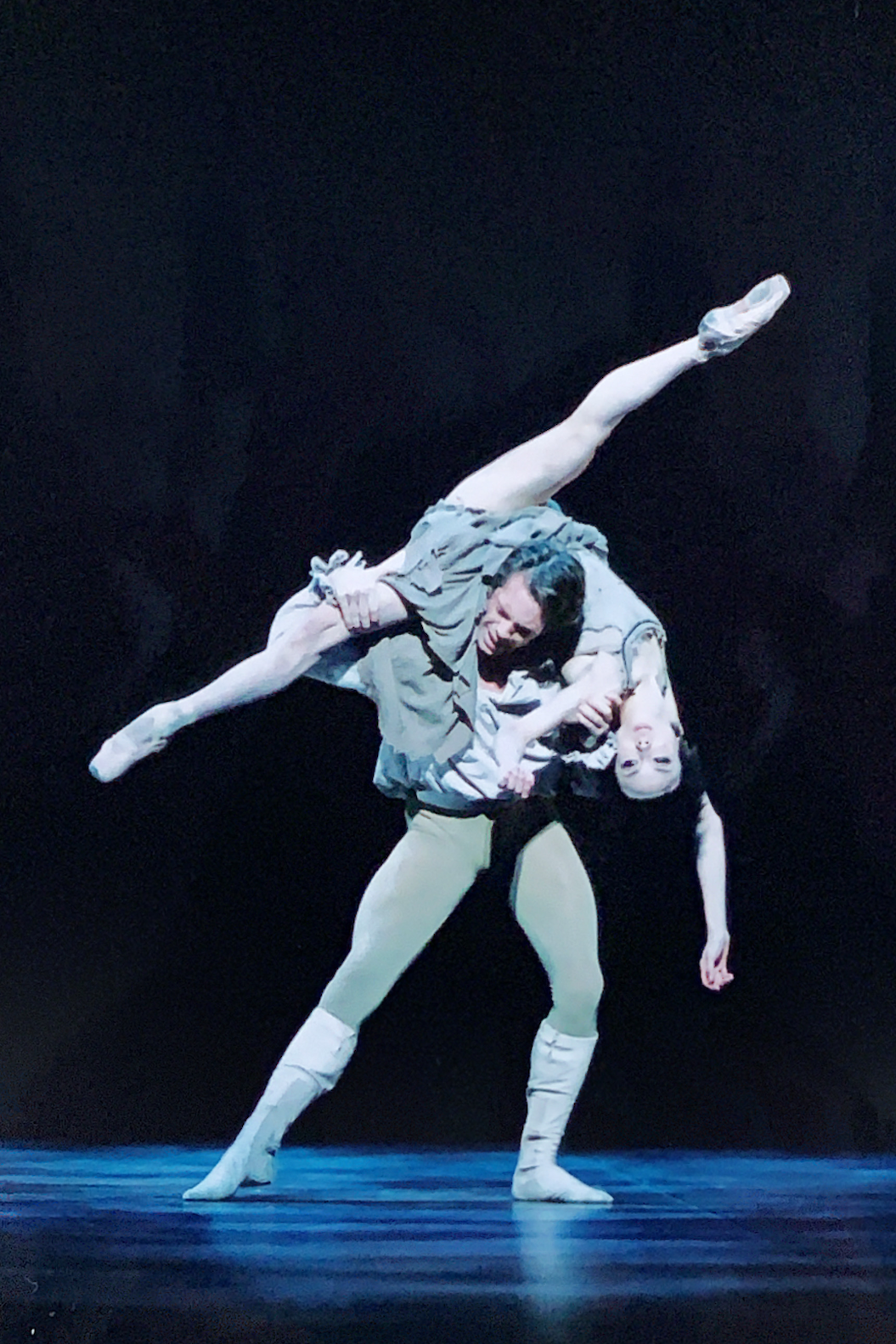

そして舞台写真は、この記事のためにネガから焼き起こして用意しました。あの舞台で、はなさんはマノンをどう生きたのか。舞台写真家の瀬戸秀美さんが、その一瞬一瞬を鮮やかにとらえています。

どうぞじっくりお楽しみください。

舞台写真:瀬戸秀美

ポートレイト撮影:Ballet Channel

動画撮影: Kenji Hirano, Kazuki Yamakura

動画編集:Ballet Channel

唯一の”日本人”マノンとして

- 2003年に新国立劇場バレエ団が『マノン』をカンパニー初演した際、日本人として初めて、そしてただひとりマノン役を演じたのが、酒井はなさんでした。

- 酒井 本当にたくさんの思い出がありますが、ひと言で言うならば、「本当に大変だった」ということです。あの大きな大きな作品を日本で初めて上演するということ。私たちとはあまりにも違うフランスの文化や出来事を、日本人である私たちが演じるというのは、非常に難しいことなのだと感じました。原作の小説を読んだり、「マノン」を題材にした映画を観たり、音楽を聴いたり。とにかく何かアイディアになりそうなものは全部観たり聴いたりして、その世界観にどれだけ自分が入っていけるかというのを、一生懸命やった記憶があります。

- あの時の主役はトリプルキャストでしたが、はなさん以外のマノン役はアレッサンドラ・フェリとクレール=マリ・オスタ、デ・グリュー役はロバート・テューズリー、ドミニク・ウォルシュ、デニス・マトヴィエンコと、すべて海外からのゲストダンサーでしたね。

- 酒井 そうですね。練習をしていても、「どうしたらいいんだろう? どういうふうに演じて、どう踊ったらいいんだろう?」と、日々混乱して、焦っていました。また、これはごく個人的なことですけれど、足の小ゆびが痛いのを我慢していたら化膿してしまい、そのまま放置していたら骨が溶けてしまうという状態に陥ってしまって……。同僚だったキミホ・ハルバートさんがとてもいいお医者様を紹介してくださり、何とか無事に本番に挑めたという事件もありました。

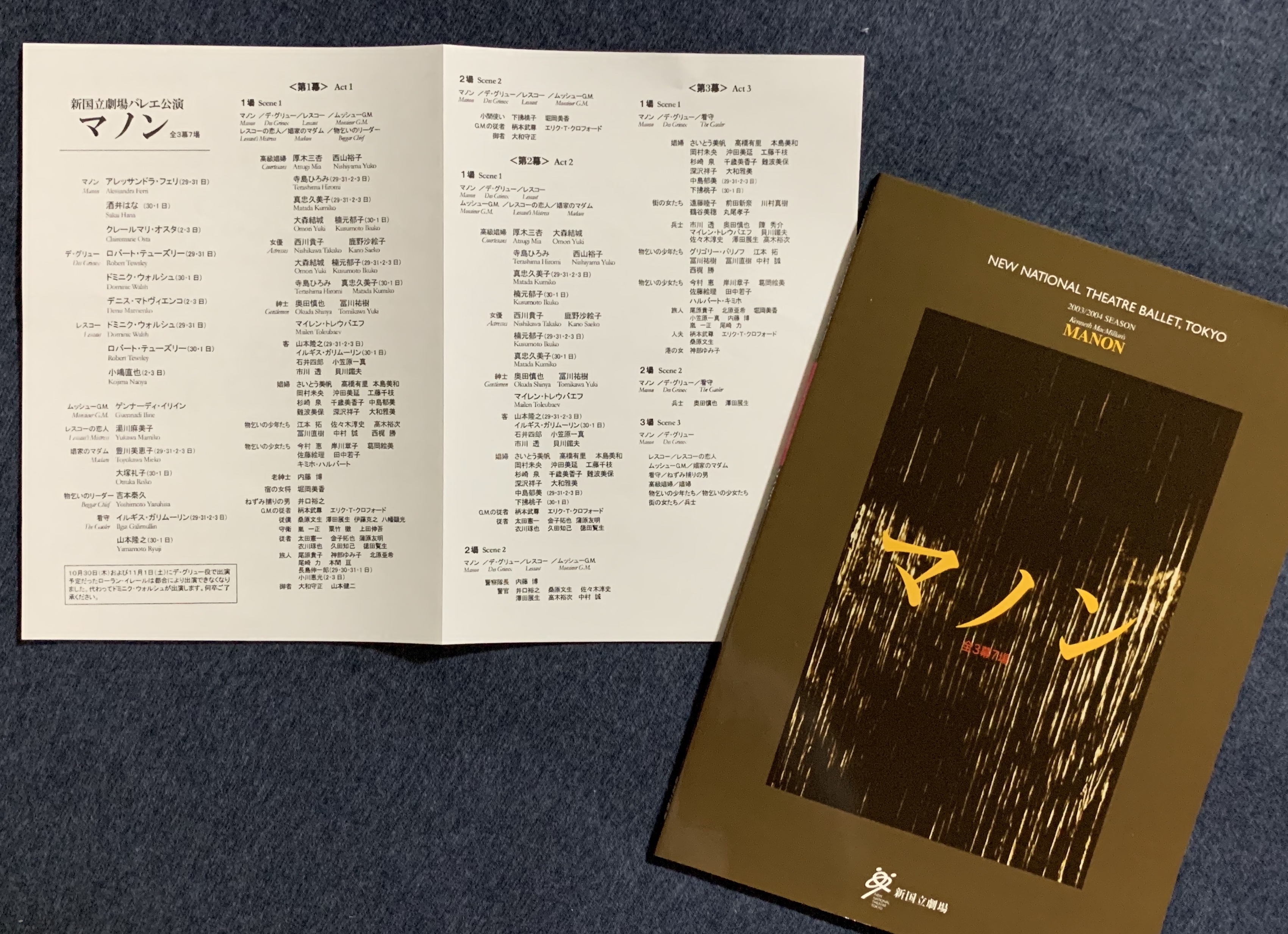

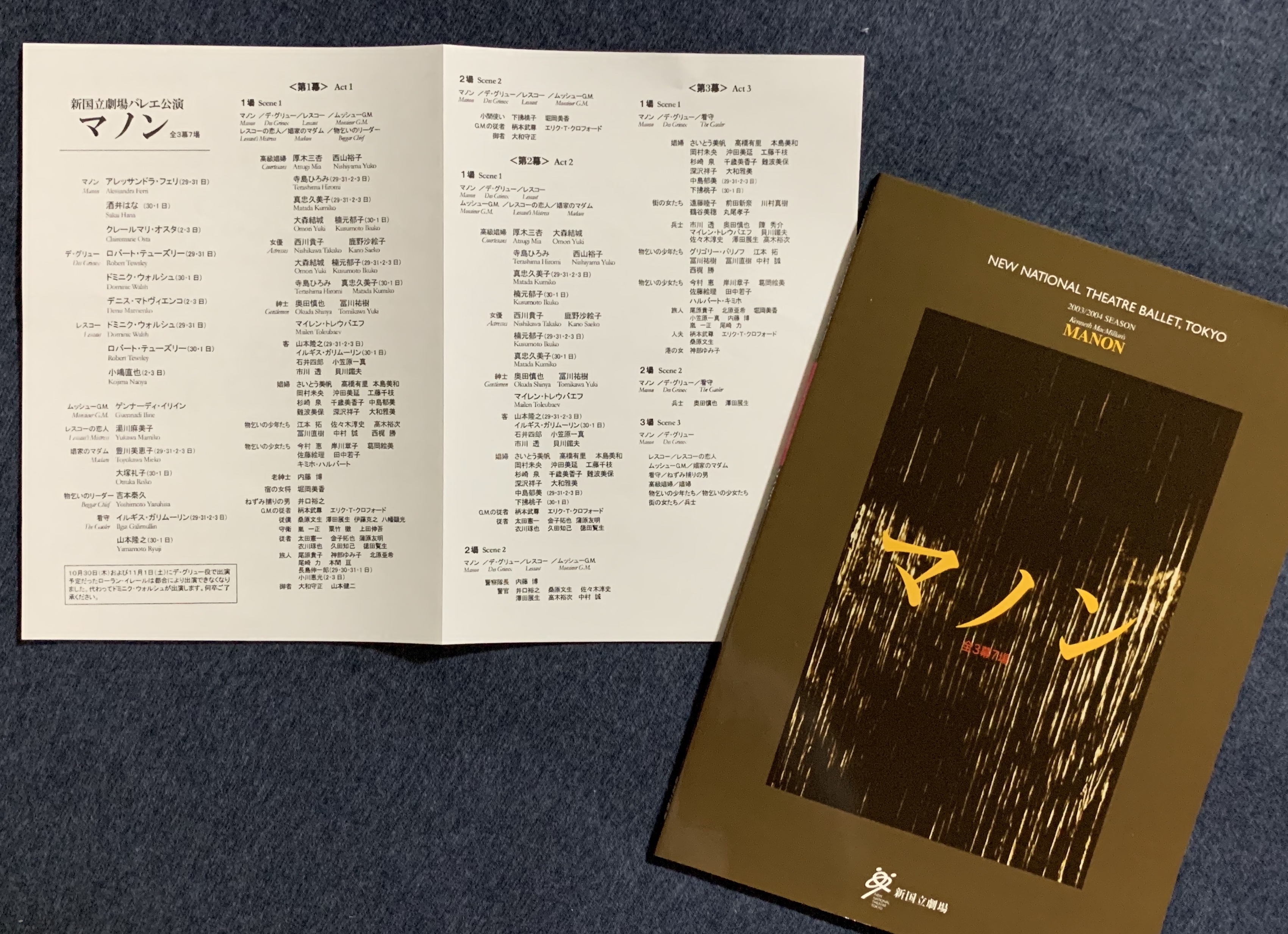

「マノン」初演(2003年)の公演プログラムとキャスト表。全6公演の配役がすべて細かく記載されています

- そうだったのですね……。でも、そんなことがあったとは想像もできないくらい、マノンを踊るはなさんは華やかで艶やかで、あの姿はいまでもはっきりと目に焼き付いています。

- 酒井 ありがとうございます。あの時、私はパリ・オペラ座バレエのローラン・イレールさんとパートナーを組む予定だったのですが、来日されてすぐにお父様の具合が悪くなり帰国してしまって。それで急遽、フェリさんの日にレスコー役を踊ることになっていたドミニク・ウォルシュさんが相手役を務めてくださったんですね。「僕はデ・グリュー役も経験があるから」と。とても素晴らしいパートナーで、本当に助けていただきました。それも幸せなことでしたね。

第1幕、寝室のパ・ド・ドゥ(酒井はな、ドミニク・ウォルシュ)

計算しているのか、いないのか? マノンはつかみどころのない女性

- しかし、当時のはなさんはすでにさまざまな作品で主演経験がありましたが、それでもどうしていいかわからず混乱するくらい、この作品は難しかったわけですね。

- 酒井 はい、とても難しく感じました。同じようにドラマティックなヒロインでも、カルメンや椿姫は女性像がつかみやすく、演じるにあたっては理解しやすい。けれどもこのマノンという役は複雑で、つかみどころがないのです。その瞬間瞬間を生きている人で、悪気がない。計算しているようで計算していて、計算しているようで計算していない。なんとも不思議な女性像で、そこが魅力なのだと思いますけれども、演じるにあたってはとても難しい役柄でした。

『マノン』というのはハッピーな物語ではもちろんなくて、不道徳や、欲望や、非常に人間的な要素をえぐり出すような作品ですよね。人間の黒でも白でもないところ、正解でも不正解でもないところ、そして完璧ではないところ。でもそれこそが“人間”だから、やはり演じる者にも“人間力”が問われる。そこが、本当に難しいところだと感じました。

- そしてどんなに難しくても、その人物が何なのかということを演者自身が真に理解できていなければ、とても歯が立たない役である、ということですね。

- 酒井 その通りだと思います。そこに生きていなくては成立しないですし、ステップが心の台詞そのものであるように見える状態まで、自分を持っていかなくてはいけない。やりがいがあると同時にとても大変でしたけれど、あの経験がいまどれだけ自分の糧になっていることか、とつくづく思います。

第1幕、マノンとレスコー(ロバート・テューズリー)とムッシューG.M.(ゲンナーディ・イリイン)のパ・ド・トロワ。はなさんの身体のこのしなり、この表情……

- しかしその難しさのなかで、はなさんはどのようにして“自分のマノン”を見つけていったのでしょうか。

- 酒井 やはりまずは音楽をとにかく聴いて、体のなかに完全に入れてしまうことが必要でした。そうしたらあとは行く先を考えず、瞬間瞬間を、ただそこで生きること。ただ目の前の人を愛すること。そこに彼女の真実があるのだとイメージして、少しずつ理解していった気がします。

マノンは不道徳的で、あまり現実的ではない女性です。自分が演じていくにあたっては新たなキャラクターだったのですが、でもそれがよかったのかもしれません。彼女について、私自身が模索しているということや、何も知らない状態であるということが、“マノンらしさ”につながったのかもしれない。マノンはある種とても素直でピュアな人間ですから、ただ必死で手探りをしていたあの時の私に、不思議と合ったのかもしれないとも思います。

真実を見つけた瞬間に、人生が終わる

- そんなマノンに最後まで寄り添ってくれるのがデ・グリューですが、マノンにとってデ・グリューとは、何だったのでしょうか。

- 酒井 “運命の人”、ではないでしょうか。マノンは潜在的には、「この人が運命の人である」ということを知っていると思います。でも彼女はそのことに、最後の沼地ではじめて気づく。ですからあのパ・ド・ドゥは、本当に素晴らしいと思います。それまでは、ただそばにいてくれる人であり、愛する人であり、大好きな人だった。でもそれが“自分の魂を救ってくれる人”であったのだと、彼女は死んでしまう瞬間に、ついに理解するのです。だから本当は、ふたりはそこから新しい人生を始められたはずだった。せつないですよね。そこに至るまでにさまざまなドラマが展開するけれども、やはり沼地はクライマックスであると思います。

- 真実を見つけた瞬間に終わる人生……。

- 酒井 デ・グリューには、よくわかっていたのだと思います。マノンと自分との運命的なつながりが。けれども、彼女にはわからなかった。マノンは自分で何か事を巻き起こすというよりも、巻き起こされたものに巻き付いていくような人生だったのですが、ついに「ああ、この人だったのだ」ということを知った最期の瞬間こそが、いちばん幸せだっただろうと思います。

第3幕、沼地のパ・ド・ドゥ

- 先ほど、「マノンを演じた経験はいまの自分にとって大きな糧になっている」というお話がありました。端的に、この『マノン』という作品は、はなさんに何を与えてくれたと思いますか。

- 酒井 難しいですね。いろいろな恵みをいただいたので。でもひとつには、“女優である”ということでしょうか。“演じる”とは、自分自身の人生のすべてをお見せすることなのだ、ということ。マノンという人を演じるために、自分のすべてを作品に捧げる。その重みを感じさせてもらえたのは、大きなことでした。もちろんそれまでも自分の全身全霊を捧げて踊っていたわけですけれども、この作品の重み、やるべきこと、演じねばならないことの大きさを前にして、自分のすべてが舞台で問われたことは、非常に特別な経験でした。

もうひとつ具体的なこととして、この作品はテクニカルに難しい。確実に難しい。あれだけ難しい振付を“テクニック”と見せないように、まるで台詞を語っているかのように動くというのは、とても技術のいることです。そしてもちろん、男性とのパートナリングも。相手との呼吸が一瞬でもずれたら崩れてしまうようなパ・ド・ドゥが、どの幕にもたくさんあって、ひとつずつ全部違う。そしてその複雑なパ・ド・ドゥを通して、マノンの表情も心持ちも、すべてが七変化していくさまを表現する。こうした経験を自分の体の中に入れさせてもらえたというのは、自分のバレエ人生にとってとても重要なことだったと思います。

誰もが手探りだった。でもみんなが一緒に生きてくれた

- 『マノン』はやはり凄まじいまでの傑作ですが、同時にそれだけのものをダンサーに要求するということですね。

- 酒井 そうですね、それは並大抵のことではありません。例えば、日本人はやはりどうしても若々しくガーリッシュに見えてしまうのですが、『マノン』においてはとてもマチュアな(成熟した)女性の雰囲気を醸すことが必要。それをどう表現したらいいんだろう、ということもありました。どうすれば、豊かな女性らしさがあって、教養があって、賢くて、とても魅力的な大人の女性を演じられるのか……。私は本当に不器用なので、みなさんにたくさん迷惑をかけました。みんなの支えがあったからこそ何とか無事に舞台に立てたと、いまでもそう思います。

第2幕より。ふたたびお互いの愛を確かめ合うマノンとデ・グリューだったが……

- はなさんのマノンは本当にゴージャスで、フェリやオスタと肩を並べてもまったく引けを取らない、はなさんにははなさんの“香り”がありました。そして繰り返しになりますが、あの初演時に日本人でマノン役にキャスティングされたのは、はなさんひとりでした。逆に言えば、あの時点でマノンを踊れる日本人ダンサーははなさんだけだったとも言えるし、もっと言えば、はなさんがいなければ新国立劇場バレエ団はこの作品をレパートリーに入れようとは考えなかったのではないでしょうか。

- 酒井 伺ったところによると、マクミラン夫人が私の踊るジュリエットをご覧になり、「はなだったらマノンを踊れると思う」と言ってくださったと……。本当に幸せで、いまでも感謝の気持ちでいっぱいです。マノンという役は、私にとって“幸せな使命”だったのだと感じています。

- お話の一つひとつから、マノンとは、はなさんがまさに人生をかけて挑んだ役だったのだという凄みが伝わってきました。素晴らしいお話を、ありがとうございました。

- 酒井 もうひとつ、お話ししていいですか? 初演のあの時に、すごく嬉しかったこと。私が初日を迎えた日、いよいよラストシーンという時に、カンパニーのみんなが舞台袖にいてくれたんです。本当に全員で、最後の沼地のパ・ド・ドゥを見ていてくれた。そしてみんな、泣いていました。初演というのは、誰もが手探りで、みんなが必死だった。私自身は無我夢中で最期のパ・ド・ドゥを踊りきり、彼の腕の中で幕が降りた時、まず感じたのは「終わった……」という大きな安堵でした。そしてふと気がつくと、みんなが号泣してくれていた。「ああ、みんなも一緒に生きてくれたんだ」と思いました。カーテンコールで、みんなで一緒にレヴェランスをした時のあの感激は、忘れられません。

試練のような『マノン』という壮大な舞台をカンパニー一丸となって成功させることができて幸せでしたし、それはお客様にも通じたのではないでしょうか。あの時はとにかく大変で、ぼろぼろだったけれど、こんなにも大きな恩恵を与えていただけた。本当に幸せなことだったと思っています。

★2月18日より掲載してきました『マノン』大特集はこれで終了です。みなさま、最後までご覧いただきありがとうございました。

公演情報

新国立劇場バレエ団『マノン』