パリ・オペラ座――それは世界最古にして最高峰のバレエの殿堂。バレエを愛する私たちの聖地!

1661年に太陽王ルイ14世が創立した王立舞踊アカデミーを起源とし、360年の歴史を誇るオペラ座は、いわばバレエの歴史そのものと言えます。

「オペラ座のことなら、バレエのことなら、なんでも知りたい!」

そんなあなたのための、マニアックすぎる連載をお届けします。

- 「太陽王ルイ14世の時代のオペラ座には、どんな仕事があったの?」

- 「ロマンティック・バレエで盛り上がっていた時代の、ダンサーや裏方スタッフたちのお給料は?」

- 「パリ・オペラ座バレエの舞台を初めて観た日本人は誰?」 etc…

……あまりにもマニアックな知識を授けてくださるのは、西洋音楽史(特に19〜20世紀のフランス音楽)がご専門の若き研究者、永井玉藻(ながい・たまも)さん。

ディープだからこそおもしろい、オペラ座&バレエの歴史の旅。みなさま、ぜひご一緒に!

イラスト:丸山裕子

🇫🇷

多くのバレエ作品の上演に欠かせない音楽を奏でるオーケストラ。ガラ公演などでは録音音源が使われることも多いですが、オーケストラによる生演奏は、その場で展開される踊りとともに作品の世界観を彩るためにも重要です。

日本では劇場専属のオーケストラは珍しく、たいていの場合は、ふだんは舞台上で演奏しているオーケストラがピットの中に入ることになりますが、欧州のオペラ・バレエ劇場では、劇場専属のオーケストラが演奏することが大多数でしょう。パリ・オペラ座も17世紀から自前のオーケストラを有しており、現在も、年間を通して行われるバレエ公演には欠かせません。

さて、オーケストラが無事に演奏を行うためには、楽譜が必要。でも、バレエ公演の楽譜はどのように準備され、公演で使用されているのでしょうか? 今回は、オーケストラが関わる各種公演のために、楽譜の準備と管理を行っているライブラリアンの仕事と、そのオペラ座での歴史について、資料をもとにご紹介します。

そもそもライブラリアンって?

「ライブラリアンlibrarian」と聞くと、その語から図書館員のような役割を思い浮かべるかもしれません。しかし、一般の図書館の館員とは違い、オーケストラのライブラリアンは楽譜のみを取り扱うのが特徴です。

プロ・オーケストラに所属する楽器奏者たちは、演奏時に、一人ひとりが自前で楽譜を用意するわけではありません。楽譜の準備はライブラリアンの仕事です。演奏に必要な楽譜は、オーケストラの所有物として購入しますが、楽譜の著作権が切れておらず、販売されていない場合は、レンタルの手続きをします。

これらの楽譜、入手した時点でそのまま演奏者が使用できればいいのですが、ほぼ必ずといっていいほど、演奏できる状態にするための準備作業を行わないと、使えないのです。例えば、弦楽器の弓の動きを揃えるための記号の書き入れや、ページをめくるタイミングの調整(楽器によっては、こんな一瞬でページをめくれるわけがない!といったトラブルがあります)、またとくにバレエの場合にあるあるなのが、楽曲のカットや差し替え(ヴァリエーションの曲違いなど)、開始位置の変更への対応など。これらの問題は、オーケストラのメンバーが練習を始めるよりも前に、すべて解決しておかなければいけません。そのため、ライブラリアンには楽譜を読む能力だけでなく、オーケストラの楽器や作品に関する膨大な量の知識なども必要とされます。

一般的なオーケストラの場合、1回の公演に必要な演奏者の数はおよそ60〜80人。作品によっては、もっと演奏者を必要とすることもあります。その一人ひとりが使うための楽譜の準備を一手に引き受けるのが、ライブラリアンです。日本の多くのオーケストラでは、正規の職員1名+アルバイトなどのアシスタントさんが複数、という体制が見られますが、新国立劇場のように、劇場専属のライブラリアンがいるところも。現代のパリ・オペラ座では、5名の劇場専属のライブラリアンが仕事をしています。

オペラ座のライブラリアンたち

1669年にルイ14世からの勅許を受け、歴史の幕を開けたオペラ座では、オーケストラもまた長い歴史を持ちます。オペラ座のオーケストラは、フランスでは初の劇場専属プロオーケストラであり、18世紀にはヨーロッパ中にその名を轟かせる存在になりました。当然、そのオーケストラのために仕事をするスタッフたちもいるわけで、オペラ座の規則集には、こうしたスタッフに関する記述を、18世紀初頭には見つけることができます。

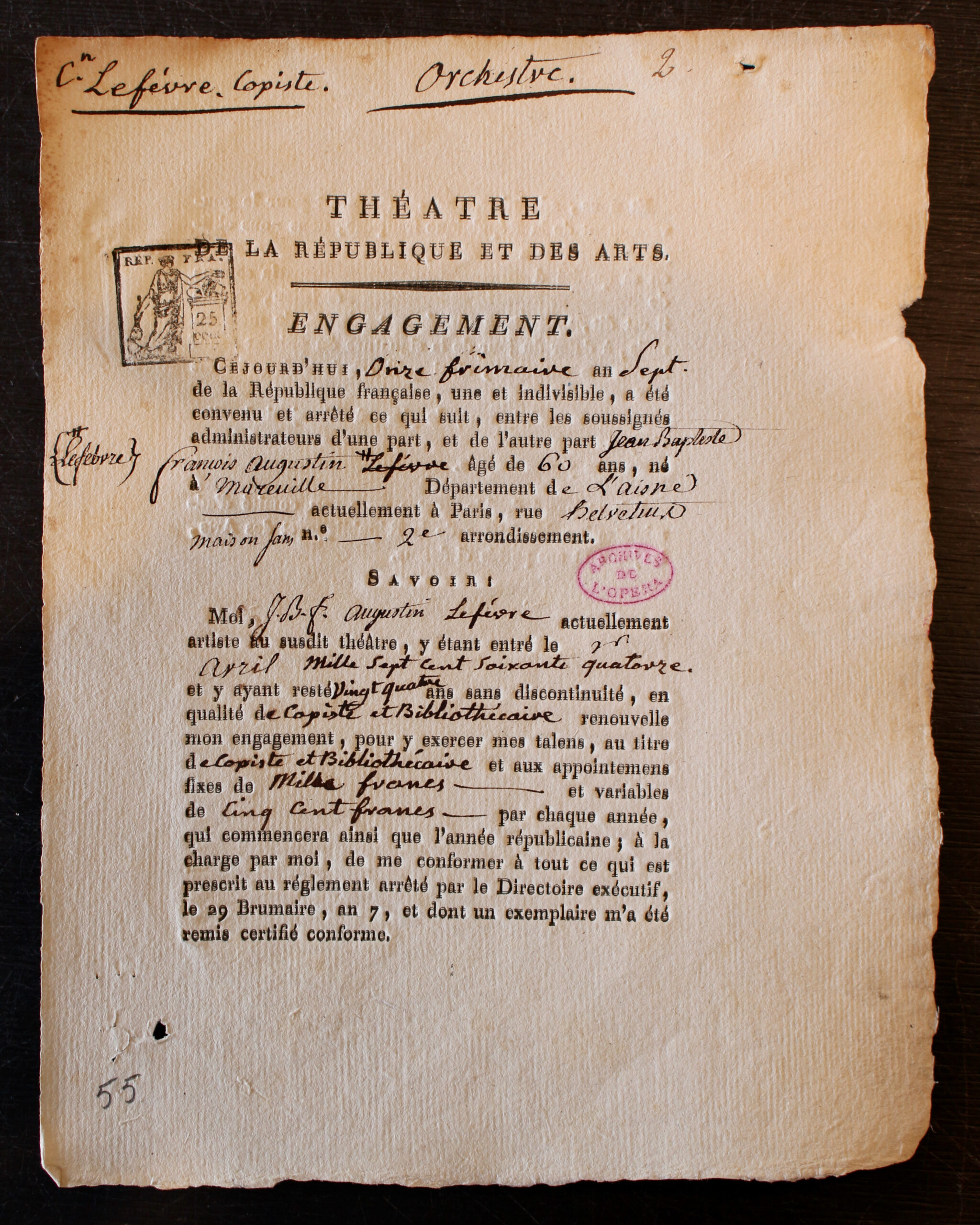

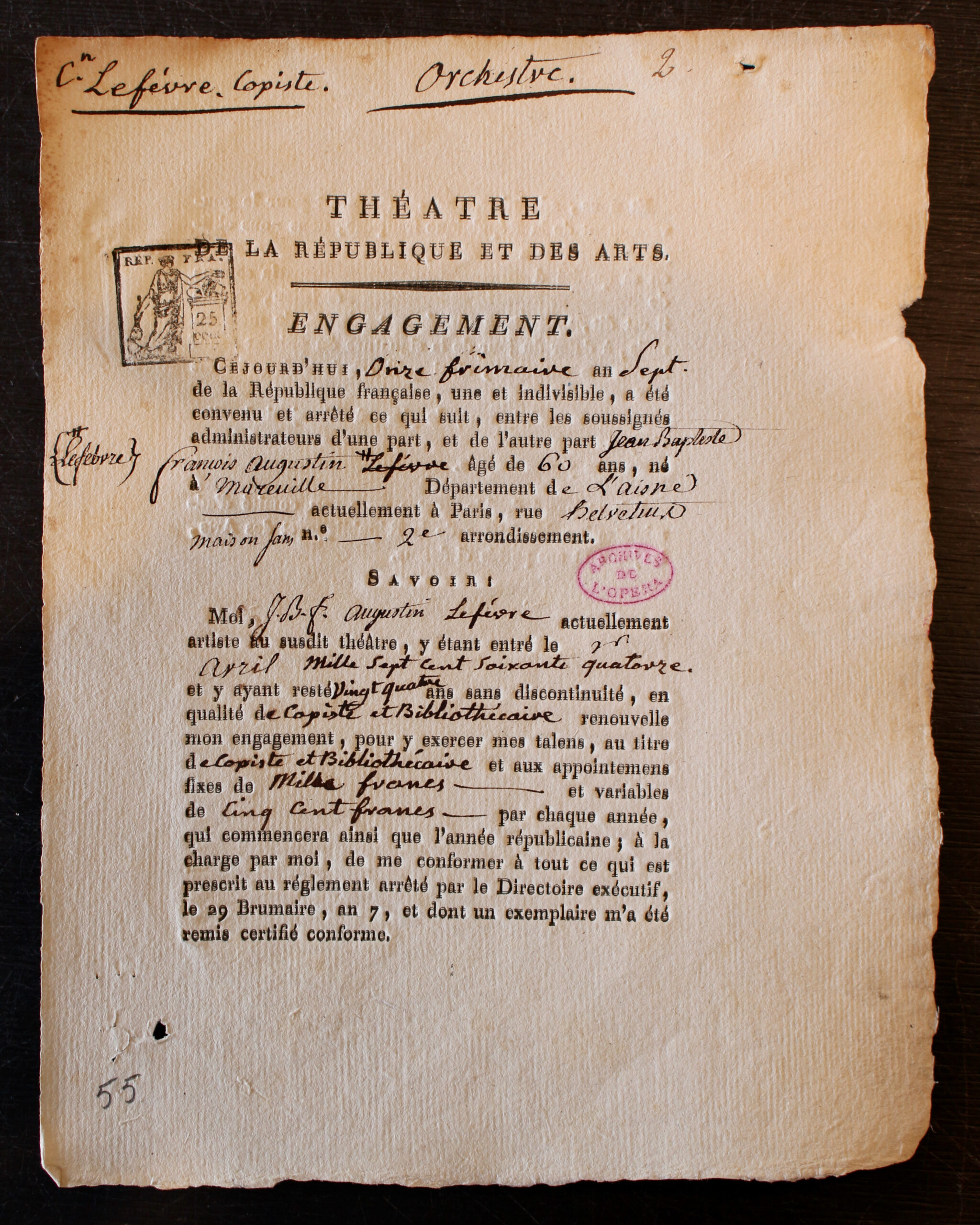

オペラ座のライブラリアンを特定できるもっとも古い資料の一つが、18世紀末に作成された、当時のライブラリアンの更新契約書です。共和暦7年ブリュメール11日(グレゴリオ暦だと1798年11月1日)付で作成されたこの契約書には、ジャン=バティスト=フランソワ=オーギュスタン・ルフェーブルという名の60歳の人物が、このたびライブラリアンとして契約を更新すること、彼は1764年にオペラ座にアーティストとして入団し、24年間、ライブラリアンとして仕事をしていること(つまり、キャリアの途中でアーティストからライブラリアンに転職したのでしょう)、年間1000フランの固定給と、500フランの変動給を得ていることなどが記されています。文中の役職名は「コピストとライブラリアンCopiste et Bibliothécaire」と書かれていますが、このコピストというのは写譜係、つまり楽譜の書き写しを担う人のことです。フランス革命によって政治の体制が大きく変わり、オペラ座の運営も混乱していたこの時期、それでも劇場はオペラやバレエの公演を続けていたのがわかりますね。

ルフェーブルの雇用契約書 ©Tamamo Nagai

その後、ナポレオン・ボナパルトがオペラ座運営のさらなる改革を行うと、ライブラリアンを含む劇場スタッフの就業規則も、規則集に明確に記述されるようになりました。スターダンサーたちに比べ、ライブラリアンの報酬額は決して高額ではありませんが、彼らがオペラ座のオーケストラに欠かせない人員として捉えられていたことが分かります。

19世紀オペラ座のバレエの楽譜

印刷技術やコンピューターが発達し、見た目にも綺麗で整った楽譜が作れる現代。現代のライブラリアンは、基本的には楽譜を作る人ではありませんが、楽譜制作ソフトを使えることがほとんどで、必要な場合には自ら楽譜を書くこともあります。では、コンピューターがない19世紀のオペラ座では、オーケストラの演奏者が使う楽譜をどのように準備していたのでしょうか? じつはこの楽譜を作成するのも、19世紀のオペラ座のライブラリアンの仕事の一つでした。

当時のオペラ座では、作曲家からオーケストラ・スコア(指揮者が使う、すべての楽器の演奏パートが書かれている楽譜)が上がってくると、ライブラリアンはスコアをもとに、各楽器パート別の楽譜を作成します。その仕事はすべて手作業で行われるので、《ラ・シルフィード》や《ジゼル》のような2幕程度のバレエ作品でも、一つの作品のパート譜が全て揃うまでには、相当の時間を要したことでしょう。

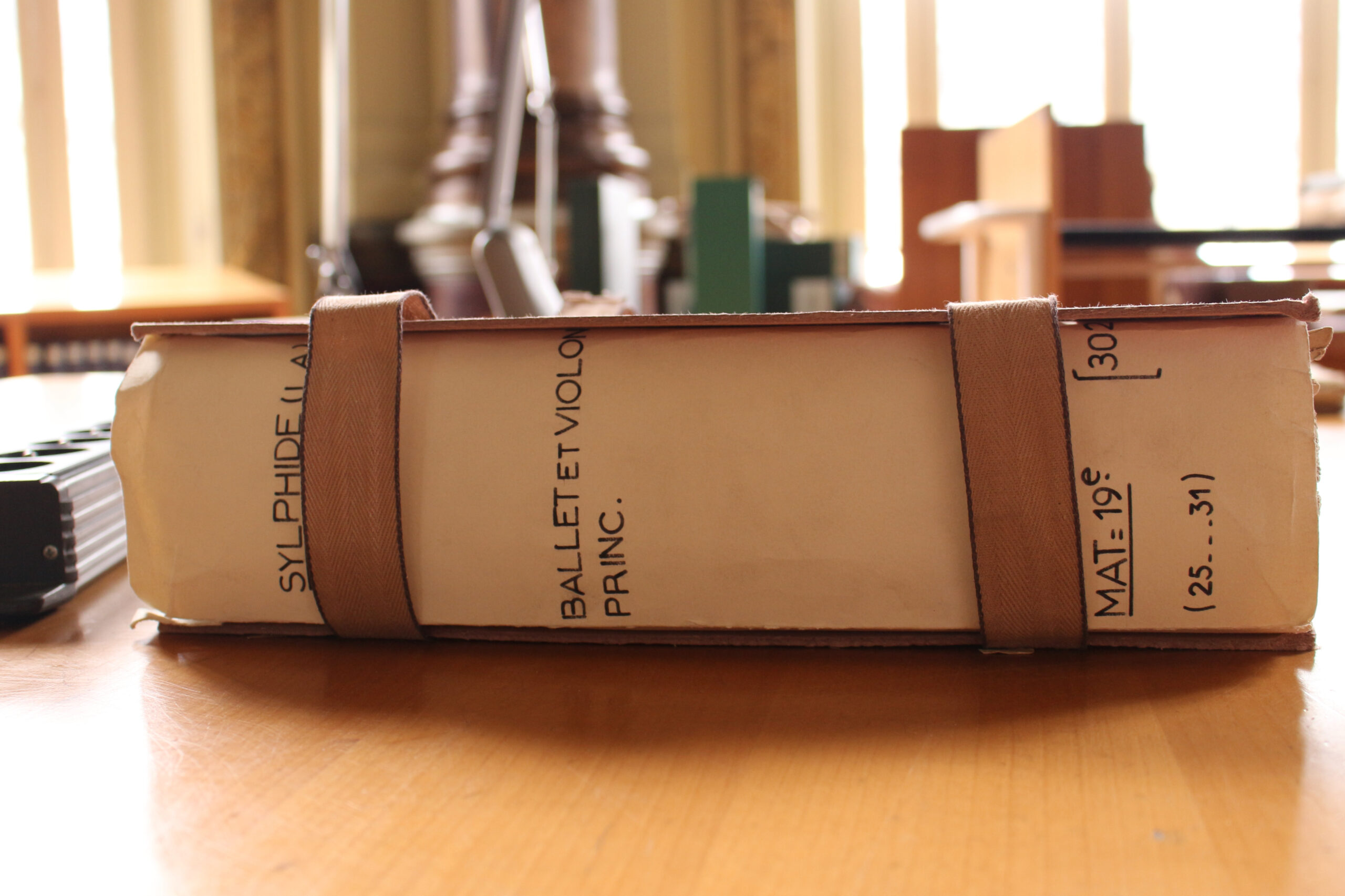

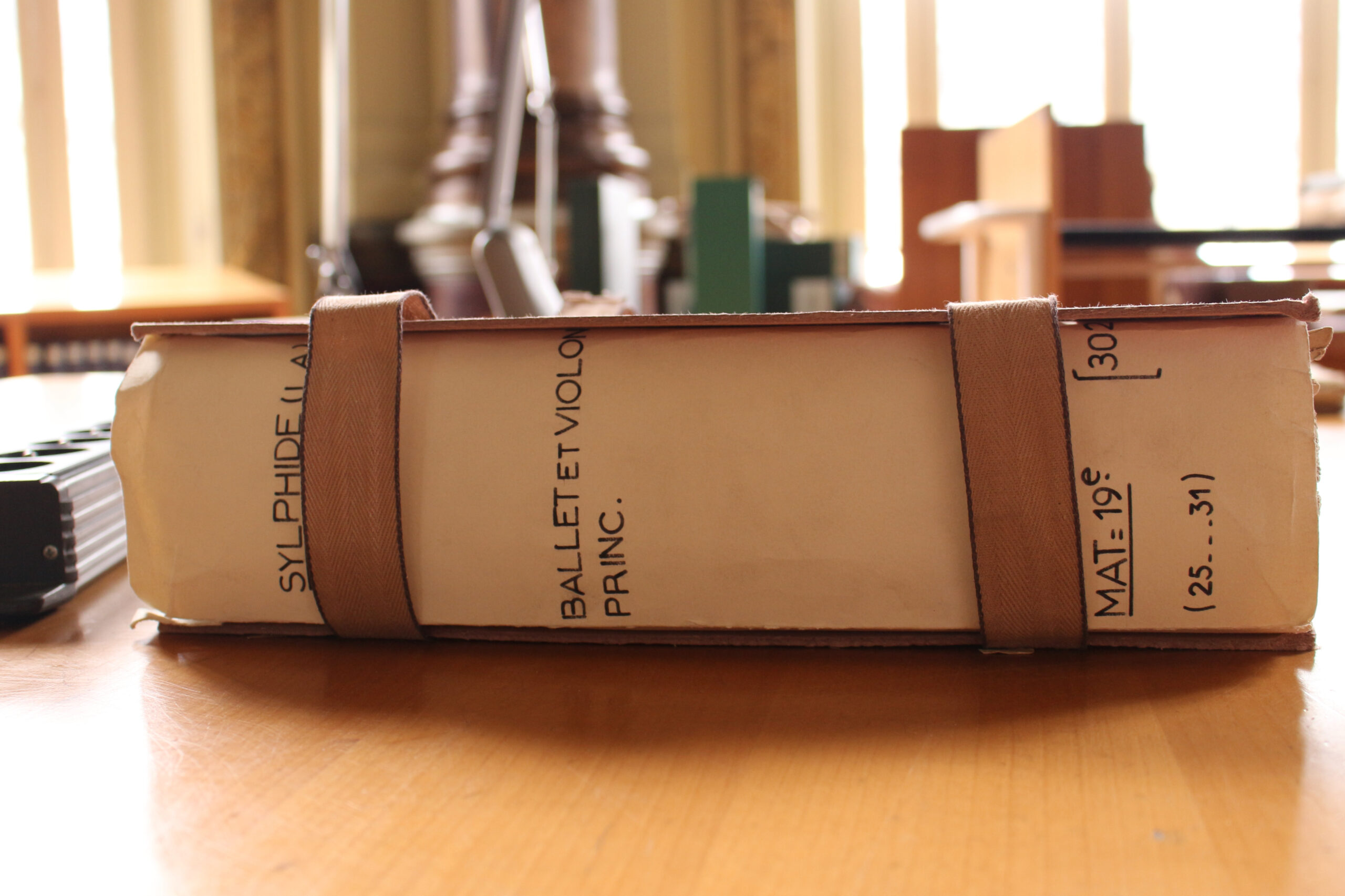

現在、オペラ座図書館には、19世紀のバレエ公演で使用されていたパート譜セットが保存されており、それらのパート譜の分厚さが、楽譜制作作業の大変さを物語っています。楽譜に使う紙の素材や質の違いもあるでしょうが、現代のパート譜がノート程度の厚さなのに比べ、19世紀のパート譜の分厚さは、パート譜というよりむしろ事典のよう……。しかしまた、19世紀に実際のバレエ公演で、演奏者たちがこの楽譜を使っていたのだと思うと、そうした貴重な楽譜を残してくれているオペラ座図書館に胸アツです。

こちらがオペラ座図書館が所有している、19世紀の《ラ・シルフィード》のパート譜。コンサートマスター用の楽譜と、簡略スコアが一緒のバインダーで保管されています。それにしても分厚い……。 ©Tamamo Nagai

楽譜制作の作業は正確さを要するため、当時のオペラ座ライブラリーにも、複数人のライブラリアンが勤めていたようです。その中には、指揮者のアシスタントがいることもありました。最新作のオペラやバレエの楽譜を書き写すことで、書かれたものがどのように鳴り響くのか、楽器にできることは何か、を実地で知っていくのも、見習い指揮者にとっては一つの訓練になったでしょう。

*

じつは現代のバレエ公演でも、楽譜の準備はなかなか骨の折れる作業です。とくに何作品も踊られるガラ公演のような演目の場合、それぞれの作品に対して、楽譜はどこから演奏し始めるのか、練習中に変更が加えられた箇所はないか、指揮者が使うスコアとパート譜の内容は一致しているのか、そもそもバレエ団側は音楽の詳細を把握しているのか、など、確認しなければならないことばかり。しかし、ライブラリアンの事前の準備があるからこそ、オーケストラの演奏者は、演奏の質を高めることに集中できるというもの。一夜の舞台の成功のためには、踊りだけでなく、様々な部門の念入りな準備が隠れていることを、私たち観客も忘れたくないものです。

参考資料

Archives Nationales. AJ/13/54. Personnel et matériel. Personnel. Engagement. Contrat d’engagement de Lefèvre, Copiste. Orchestre.

Terrier, Agnès. 2003. L’Orchestre de l’Opéra de Paris de 1669 à nos jours. Paris, Éditions de la Martinière.

Giroud, Vincent et Serre, Solveig (dir.). 2019. La Réglementation de l’Opéra de Paris 1669-2019, Édition des principaux textes normatifs. Paris, École des Chartes.

【NEWS】永井玉藻さんの新著が好評発売中!

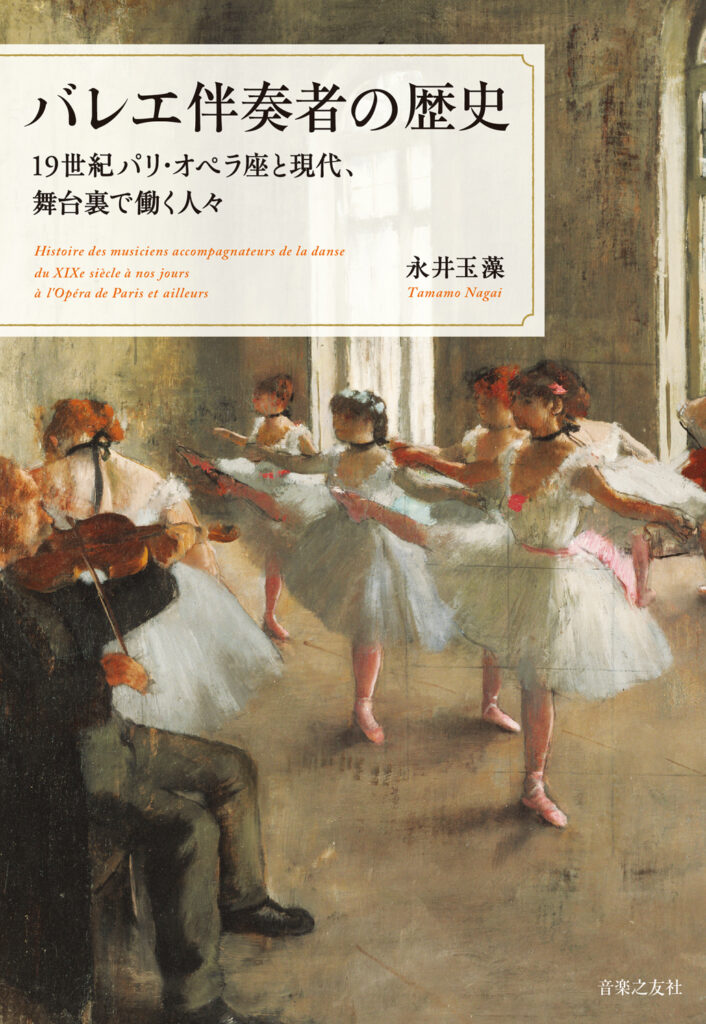

「バレエ伴奏者の歴史〜19世紀パリ・オペラ座と現代、舞台裏で働く人々」

バレエにおいて、ダンスと音楽という別々の芸術形態をつなぐために極めて重要な役割を果たしている存在、それがバレエ伴奏者。その職業が成立しはじめた19世紀パリ・オペラ座のバレエ伴奏者たちの活動や役割を明らかにしながら、華やかな舞台の“影の立役者”の歴史をたどります。

●永井玉藻 著

●四六判・並製・224頁

●定価2,420円(本体2,200円+税10%)

●音楽之友社

●詳しい内容はこちら

●Amazonでの予約・購入はこちら