Noism0 + Noism1「アルルの女」新潟公演より photo: Shoko Matsuhashi

2025年7月11日(金)〜13日(日)、りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館の専属舞踊団〈Noism Company Niigata(ノイズム・カンパニー・ニイガタ)〉の埼玉公演が開催される。上演するのは2作品。金森穣演出振付による最新作『アルルの女』と、これまでオーケストラとの共演で上演を重ねてきた『ボレロ』の劇場版だ。

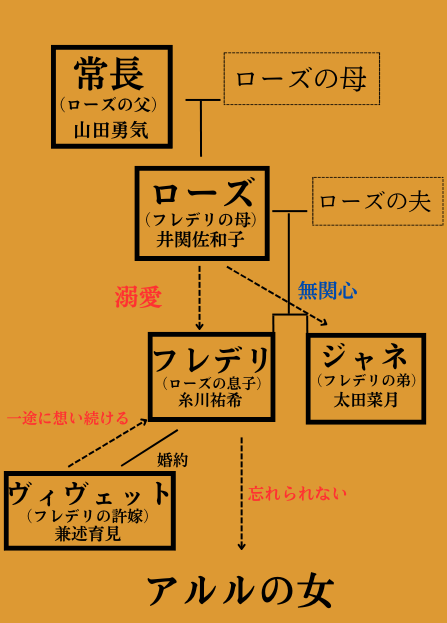

バレエやオーケストラピースとして私たちが親しんでいるビゼー作曲「アルルの女」は組曲版で、オリジナルはアルフォンス・ドーデの同名小説を基にした戯曲のために書かれた合唱付きの劇付随音楽。金森版『アルルの女』はドーデの戯曲に着想を得て、劇付随版と組曲版を組み合わせた楽曲を用いている。

『ボレロ』は同団が「りゅーとぴあジルベスター・コンサート2023」で初演したコンサート版『Boléro』を、新たに劇場版『ボレロ-天が落ちるその前に』として初演するもの。

6月下旬、両作の演出振付を手がけた金森穣芸術総監督と、井関佐和子国際活動部門芸術監督が囲み取材に応じた。

- 『アルルの女』には“物語”があります。物語がある作品とない作品では、作る上で違いがありますか?

- 金森 5月に「黒部シアター2025春」で上演した『めまいー死者の中から』のような作品も、物語があると言えばあるのですが。ただ、数年前に作った(『カルメン』『ROMEO&JULIETS』等)我々が「劇的舞踊」と称している作品のように、まず台本を書いて物語を先にきっちり作り、それを舞台化するという手順ではなく、もっと抽象的なもの、もっと音楽と身体の関係性、緊張感みたいなものを(保って作ることにいまは興味がある)。物語を舞台化しようとすると、音楽や展開がどうしても説明的になりがちです。そうではなくて、抽象度を保ったまま、いかにその物語の本質だけを届けることができるか。『アルルの女』は、まず原作を読んで面白いと思ったし、その問題意識が現代的であることに気づきました。それを舞台化する上では、組曲版と劇付随版それぞれの音楽をミックスすることで、これまで観たことのない唯一無二の『アルルの女』を作れるであろうと。そしてギリギリの抽象度を保ったまま物語として届けるという新たな試みに、いまは食指が動いています。

- 金森さんの“DIRECTOR’S NOTE”を見ると、例えば「モンスターペアレンツ」や「推し文化」といった具体的な言葉が書かれています。今回の作品には、いま金森さんの中にある問題意識や訴えかけたいことが込められているのでしょうか?

- 金森 「家族」は「逃れることができないもの」のメタファーとも言えます。人間は誰しも生まれた時にはそこに「家族」がある。親がいようがいまいが、「家族」と呼ばれるものが自分たちをこの世にもたらしたわけです。ただ、そういった関係性みたいなものは、「家族」というメタファー以外にも存在する。我々はつねに生きている人間たちの関係性のうちにあり、一人ひとりが「私の思い」と「あなたの思い」の狭間で生きている。そういう関係性を持たなければ生きていけない人間というものにも興味があります。

Noism0 + Noism1「アルルの女」新潟公演より photo: Shoko Matsuhashi

- 今回の新作が『アルルの女』に決まったことについて、井関芸術監督の考えを聞かせてください。

- 井関 新作が『アルルの女』と決まる1年以上前から、穣さんはドーデの原作に興味があると話していました。当初、私は『アルルの女』といえば組曲版しか知らなかったので、「おお、これをやるのか……」と。こんなにも有名で、ある意味“わかりやすい”この楽曲が、彼がいま話したような興味や芸術家として目指すところに果たして合うのかどうか。もちろん私は穣さんを信じていますから、彼がその音楽とどう向き合い、どう作品にしていくのか、興味はありました。ただ、ここだけの話、最初は心配しました(笑)。

- 井関監督が踊るのは、ある意味で人間関係の起点と言える「母親」の役。その存在をどう表現しようと考えていますか?

- 井関 当初は振付や登場人物同士の関係性などを強く意識していましたが、リハーサルを重ねるにつれて、すべては「妄想」だと思うようになりました。フレデリがアルルの女という妄想に囚われているのはもちろん、母親のローズも、息子のフレデリ本人に向き合っているというよりも、妄想で向き合っている。人と人との関係性とはじつに危ういものだなと思います。本当に相手のことを考えているのか、それとも自己満足なのか。その線引きを、いったい誰ができるのか。その曖昧なラインを、こちらから「見せよう」という気持ちはありません。本作にはある種の抽象性が含まれているがゆえに、観客のみなさんの感じ取り方は個々に違うはず。ぜひ舞台が終わったあと、逆にお客様がどう感じ取ったのかを聞いてみたいです。

Noism0 + Noism1「アルルの女」新潟公演より photo: Shoko Matsuhashi

- 今回『アルルの女』と『ボレロ』の2作品を上演すると決めた意図を教えてください。

- 井関 新作『アルルの女』に関しては、穣さんがおそらくいくつか構想しているであろう中から「いまこの瞬間、芸術家としてどれをかたちにしたいか」を聞くところから始めました。『アルルの女』は50〜55分くらいの長さですから、単独で公演するには少し短い。いっぽう『ボレロ』は昨年の「SaLaD音楽祭2024」で上演してとても好評でしたし、15分ほどと短いながらも非常に濃密な作品です。物語のある作品と、踊りに身を捧げる作品。その対照的な2作品を合わせるのもおもしろいと考えました。

- この2作品には「生と死」という対照性もありますね。

- 金森 生と死はすべての作品に含まれますが、しかし結果的に、この2つの作品を表すとしたらその言葉がしっくりくるように思います。つまり、過去の作品にも含まれていたエッセンスが、今回はより濃く、よりシンプルに、ドン!とくると思います。

- 今回の『ボレロ』は劇場版として初演。これまでの『ボレロ』とは大きく違いますか?

- 金森 大きく違います。まず(劇場という)空間の広さを大いに活用しています。そして演出的にもひとつ、いままでオーケストラ版ではできなかったことをやっています。どんなことをしているのかは観に来た人だけが知ることになるので、ここでは言いません(笑)。とにかく空間が広がっているというのはすごく大きくて、印象はかなり違うと思います。

Noism0 + Noism1「ボレロ」新潟公演より photo: Shoko Matsuhashi

- 『アルルの女』と『ボレロ』はどちらもオーケストラピースとしても有名。その意味ではまだNoismを観たことのない人にもアピールできる公演だと思います。ぜひ観客に向けてメッセージを。

- 金森 このようにキャッチーな音楽、世間的に広く知られている音楽を用いても、自分の芸術性で勝負できるところまで到達したという実感がある。若い頃は、そうした音楽を使うとこちらが負けるというか、そちらに引っ張られすぎてしまう不安がありました。あるいは、全盛期の振付家たちが作ってきたマスターピースとは違うものを自分は作るんだと、背を向けてきたところもありました。しかしいま齢(よわい)50にして、素晴らしい音楽と向き合いたいと思うようになった。みなさんが知っているかどうかは関係なく、自分の芸術性を表現できると思ったから選びました。

井関 穣さんの芸術家としての核は、ものすごく強くなってきています。もはや『アルルの女』とか『ボレロ』とか、作品名にとらわれる必要がないくらいに。そしてカンパニーとしても「Noismだからこそ、これができるんだ」というところまで来ている。振付家と舞踊家、ともに良いバランスで成熟してきていると思います。

今回の2演目はまったく異なる作品であるいっぽうで、共通するところも多い。これはもうぜひ観に来ていただかないと、もったいないと思います!

金森 僕は既成概念とか“出来上がってしまっているイメージ”を壊すほうが楽しい。誰も知らないことを「知らないでしょ」とやってもおもしろくなくて、「みなさん知ってますよね。でも、違いますよ」ということをやりたい。あるいはみなさんの価値観が変わるくらいのことのほうに興味があります。

- 私たちがまだ観たことのない『アルルの女』が観られると。

- 金森 はい、100パーセント。ぶっ壊します。イメージを(笑)。

Noism0 + Noism1「ボレロ」新潟公演より photo: Shoko Matsuhashi

公演情報

Noism0+Noism1

『アルルの女』 / 『ボレロ』

| 日時 |

2025年

7月11日(金)19:00(終演予定時刻 20:35)

7月12日(土)17:00(終演予定時刻 18:35)

7月13日(日)15:00(終演予定時刻 16:35)

|

| 会場 |

彩の国さいたま芸術劇場〈大ホール〉

|

| 詳細 |

Noism公演WEBサイト

|