第49回ハンブルク・バレエ週間「ニジンスキー・ガラ」カーテンコールより(2024年7月14日 ハンブルク歌劇場)©Kiran West

ハンブルク・バレエの芸術監督として1973年より同団を率い、2023/2024シーズンをもって退任したジョン・ノイマイヤー。その51年間を締めくくる〈第49回ハンブルク・バレエ週間〉(Hamburger Ballett-Tage)が、2024年6月30日〜7月14日、ハンブルク歌劇場で開催されました。

“ハンブルク・バレエのノイマイヤー”として振付けた最後の新作『エピローグ』世界初演で幕を開け、「第49回ニジンスキー・ガラ」で閉幕した今夏の〈ハンブルク・バレエ週間〉。

そのうちの最後の5日間(7月10日〜14日)・5演目を観るためにハンブルクへ飛んだ舞踊評論家の長野由紀さんによる特別寄稿を、全4回の短期集中連載でお届けします。

◆

「欲望という名の電車」

心拍数が上がるタイプの『ブラック・サバスーザ・バレエ』に対して、翌日(7月11日)からは息を詰めひっそりと心の中で涙を流すような物語、すなわちアメリカ人劇作家テネシー・ウィリアムズの原作による2作『欲望という名の電車』(1983)『ガラスの動物園』(2019)が続く。

前者を初演したのは、シュツットガルト・バレエ。いうまでもなくノイマイヤーは同団の出身であり、1973年に芸術監督ジョン・クランコが同団の二度目のアメリカ公演からの凱旋の機上で急死した後には、そのミューズであり重積を引き継いだマリシア・ハイデのために『椿姫』(1978)を創作するという深い縁があった。その『椿姫』を創作していた間に知人から『欲望』をバレエ化してはと提案されたが、若い頃から自分と同国人のこの作家に文学的にも演劇的にも強く惹かれてきたノイマイヤーにとっては、これが片時も頭を離れることのないアイディアとなっていったという。

余談ながら、ハンブルク州立歌劇場で販売されているプログラムは当然ながらドイツ語で書かれているが、その中に「鑑賞の前に(To be read before the performance)」と題された英語の解説があり、言語の海の中でもがく寄る辺なき身にとっては、目の前に投げ込まれた浮き輪のように心強い読み物である。上記も、『欲望という名の電車』の同ページに記されていた内容を一部参照した。(写真左が『欲望という名の電車』のプログラム、右は『ガラスの動物園』)

『欲望という名の電車』のヒロイン、ブランチ・デュボワは南部ミシシッピ州の大富豪の令嬢だったが、新婚の夫の自殺や父の死のつらさから酒に溺れ、ベルリーブ(Belle Reve、フランス語で「美しい夢」の意味)と呼ばれた屋敷も財産もすべて失って、ただひとりの妹ステラを頼ってニューオーリンズの街にやってくる。ステラの夫スタンリーは軍隊上がりの粗野な男で、プライドばかり高く古い階級意識に凝り固まったブランチを毛嫌いする。

スタンリーの遊び仲間にミッチという純朴な青年がおり、ブランチは彼との結婚に希望を託すようになるが、ブランチの過去——半ばは性的な要求を満たすため、半ばは糊口を凌ぐために、娼婦まがいの生活をしていたこと——が人々の知るところとなり、最後の望みも絶たれてしまう。

ウィリアムズの原作戯曲はブランチが〈欲望〉という名の電車に乗って〈墓場〉という電車に乗り換えて(行き先表示が「欲望通り」「墓場通り」)、〈極楽〉という名の街路に面した一角に降り立つところから始まる。妹の狭いアパートに転がり込んでの生活の中で、かつての栄華はブランチの口から語られるのだが、ノイマイヤーはそれらのエピソードを独立させてまず第1幕の舞台をベルリーブ、第2幕をニューオーリンズとして時系列で描いている。それに先立ってプロローグがあるのだが、壁もシーツも本人の服も白い、いうなれば人生の色彩のすべてが拭き取られたような精神病院の一室を覗き込みながら、これからどんな物語が語られてゆくのか、観客はこの時点ですでに察し、肚を括って作品に分け入っていくことになる。

ハンブルク・バレエ「欲望という名の電車」アンナ・ラウデール(ブランチ・デュボワ)©Kiran West

第1幕、ベルリーブの大広間。ブランチの結婚披露宴が華やかに開かれており、美しく着飾った友人たちや妹ステラはじめ親族たちに囲まれて、彼女は幸福の絶頂である。何しろ結婚相手のアランは、彼女が理想の夫と崇める美男の文学青年。けれどもそこへ、見知らぬ男がひっそりと現れ、アランに口づける。二人が親密な関係にあったことをブランチは知るが、20世紀中葉の保守的なアメリカ南部社会でそもそも同性愛はタブーであり、ブランチの衝撃は想像するに難くない。自分がどれほど美しく誇り高い女性であり、彼を愛し、富裕であってもだめなのだと、まさに自身の存在そのものを否定されるような感覚だったろう。

喜びに満ちたものであるはずだった新婚のデュエットのさなか、アランは拳銃自殺する。終わりの始まりである。両親を含めた一族の長老たちが無言で座り、ベルリーブと一家の将来をブランチに託しながら一人ずつ霊となっていく(と見えた)情景は、まさに抑圧であり呪いであり、ラテンアメリカ文学のマジックリアリズムを思わせる趣きに戦慄を覚えた。床に下ろされ放置された大きなシャンデリアが、没落を物語る——。

ハンブルク・バレエ「欲望という名の電車」©Kiran West

第2幕、大きな帽子でニューオーリンズの街角に降り立ったブランチの古風な装いは、泥臭い大都市の喧騒の中で、いかにも場違いである。優雅さというのは時と場合を間違えると滑稽なものだが(たとえば『ドン・キホーテ』のガマーシュのように)、さらに度を過ごすともはや哀れを催すものでしかない。すでに神経を病みながら決して弱みを出すまいと顔を上げる彼女が、粗野で傲慢で、ボクシングに精を出しはち切れんばかりの肉体の力ですべてを組み伏せるスタンリーの前に、なす術のあろうはずがなかった。ステラが出産のため不在の夜、ブランチは身も心も凌辱されてしまう。そして完全に正気を失った彼女が運び込まれた病室——プロローグと同じ——に戻って作品の幕が降りる。

ハンブルク・バレエ「欲望という名の電車」©Kiran West

ハンブルク・バレエ「欲望という名の電車」©Kiran West

不思議なことに、舞台を回想しながらまず思い浮かぶのは、ブランチの不安そうな表情や声にならない絶叫であったり、着飾ることへの執着であったり、あるいはスタンリーの下衆極まりない笑顔や態度である。あるいは、みるからに時代遅れな彼女の狐の襟巻きに対する、どぎつい色のぺらぺらの彼のジャンパー。もちろん、作中には前出のブランチとアランのデュエットをはじめ、彼女とミッチの束の間の幸せの踊り、そして目を覆いたくなるような最後の長いパ・ド・ドゥがあり、スケールの大きなアンサンブル・シーンも多くあったのだが、ブランチ役のアンナ・ラウデール、スタンリー役のマティアス・オベルリン、ミッチ役のエドウィン・レヴァツォフをはじめとする全員の演技が、それだけ真に迫ったものだったことの証だろう。

ハンブルク・バレエ「欲望という名の電車」©Kiran West

「ガラスの動物園」

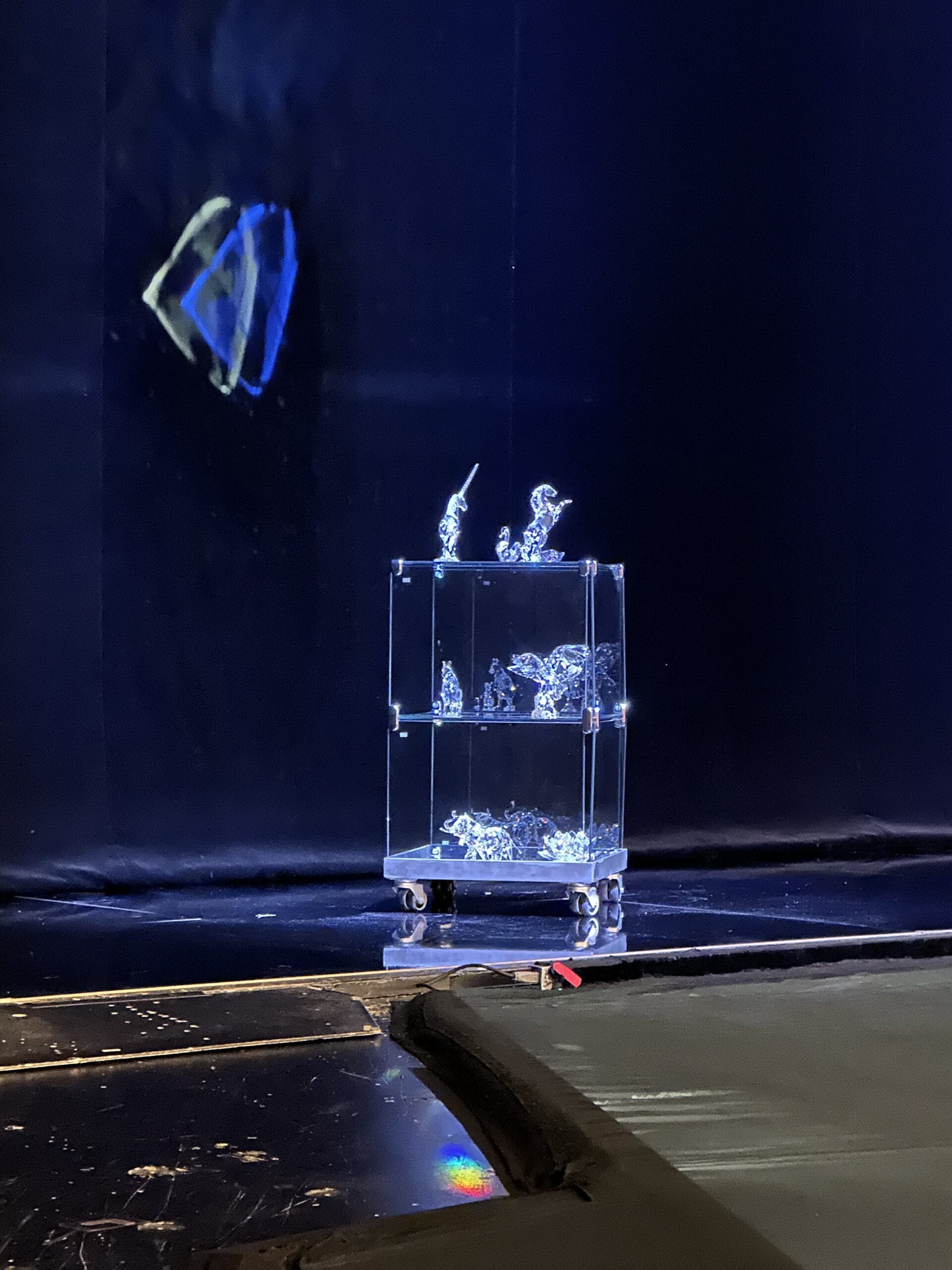

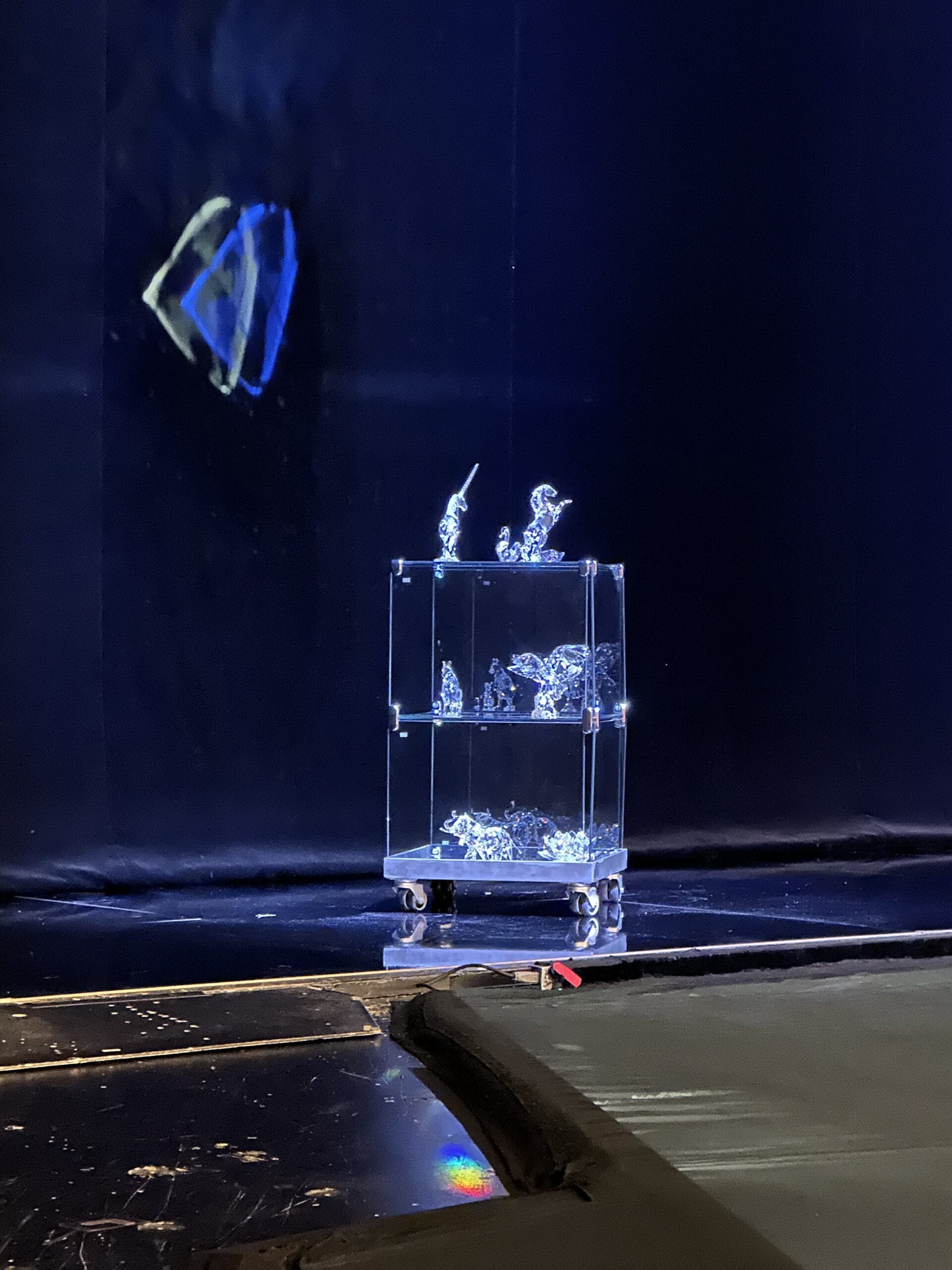

翌12日、開演前の客席に足を踏み入れた途端に前の年(2023年)に味わったなんともいえない感覚を思い出した。舞台下手の幕前に置かれた飾り棚に目が釘付けになり、吸い寄せられるようにオーケストラ・ピットの際まで近寄って行く。『ガラスの動物園』の主人公ローラも、初めてこの動物たちの一体一体を手にした時に、同じくらい瞳を輝かせたことに違いない。

開演前、舞台下手の幕前に置かれていたガラス細工の動物たち ©Ballet Channel

2023年の『ガラスの動物園』鑑賞記はこちら

今回は弟トムをアレッサンドラ・フローラ、ユニコーンをヤコポ・べルーシが演じ、配役表の母アマンダ役のパトリシア・フリッツァの名前の横に“ゲスト・アーティスト”の表記がつくというようにいくつかの違いはあり、またテネシー・ウィリアムズ原作の2作を続けて観て新しく気付いたこともあるが(たとえば『欲望という名の電車』『ガラスの動物園』はともに作家の自伝的な戯曲とされるが、ヒロインだけを比べれば、ブランチとローラは全く違った性格をしている。失われたもの、すなわち若さと美貌、富に対する執着や執拗さ、プライドは、むしろローラの母アマンダに通じるものである)、やはりローラ=アリーナ・コジョカルの演技が胸に沁みた。水面にはあるかなしかの漣が立っているだけなのに、その下では激しい感情が渦巻いている。映画館のシーンで憧れのジム(クリストファー・エヴァンス)とのロマンティックな恋を夢見るときにはゆるやかにたゆたう歓喜、それが実際に彼と過ごすひとときには徐々に輪郭をはっきりさせながら押し寄せる期待の大波になり、彼が去るとともに絶望となって渦巻き、やがてひっそりと消えていく。見せない至芸、とでもいうべきものがバレエにあるとしたら、それは、ここでの彼女をこそいうのだろう。

ハンブルク・バレエ「ガラスの動物園」アリーナ・コジョカル(ローラ)©Kiran West

ハンブルク・バレエ「ガラスの動物園」アリーナ・コジョカル(ローラ)、クリストファー・エヴァンス(ジム)©Kiran West

ハンブルク・バレエ「ガラスの動物園」アリーナ・コジョカル(ローラ)、パトリシア・フリッツァ(アマンダ)、エドウィン・レヴァツォフ(テネシー)©Kiran West

ハンブルク・バレエ「ガラスの動物園」アリーナ・コジョカル(ローラ)、エドウィン・レヴァツォフ(テネシー)©Kiran West