白鳥バレエ創立75周年記念公演「Life! Life! Life!〜Swan Route 白鳥の航路〜」カーテンコールより。白鳥見なみ(写真中央)と白鳥五十鈴(写真2列目右から2番目)©飯田耕治

戦後間もない頃から、九州・鹿児島の地でバレエ教育や公演活動を続けている白鳥(しらとり)バレエ団。

同団の前身・白鳥会でバレエを始め、16歳で主宰となって同団を率いてきた白鳥見なみ(しらとり・みなみ)さん。

バレエ団と見なみさんの“75年”をたどるオリジナル新作バレエ「Life! Life! Life! 〜Swan Route 白鳥の航路〜」が、2024年11月30日、鹿児島市で上演されました。

同公演のもようを、現地で鑑賞した長野由紀さん(舞踊評論)の寄稿でお届けします。

写真提供(すべて):白鳥バレエ

プリセツカヤとベジャールの有名なエピソード

その瞬間に居合わせた日本人バレリーナ

「ミナミ、上演中僕がどこにいるか探してごらん、っていたずらっぽく言われたの。そしたらね……」

と、当のご本人がいたずらっぽく笑いながらこちらの目をのぞき込んでこられる。それがなんともチャーミングで、いっぺんに心を掴まれてしまった。1955年に鹿児島で白鳥バレエ団を結成し、昨2024年に舞踊生活75年を迎えられた白鳥見なみ氏。娘で自身の薫陶を受けた五十鈴さんに団長の職を譲った現在も、主宰として団を見守り地域のバレエを盛り立てる、偉大な先達のひとりである。

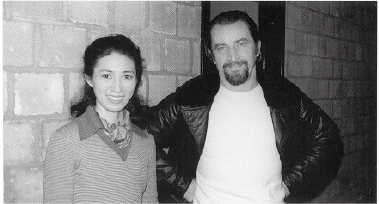

冒頭の“僕”とは、誰あろうモーリス・ベジャール。ボリショイのプリマ・バレリーナだったマイヤ・プリセツカヤが彼の『ボレロ』に挑んだ際、あの反復しつつ変化してゆく音楽と振付にたいそう苦労し、本番では振付家自身がプロンプターを務めていたーーというのは旧いバレエファンの間では知られたエピソードだと思うが、見なみ氏はまさに1975年のその時期にブリュッセルの二十世紀バレエ団に留学し、リハーサルと初日に居合わせていたのだった。

「2階席のいちばん後ろで、こうやって(笑)」

まだ精悍さを残した当時のベジャールが、私の頭の中でリズミカルに動き出す。文字でしか知らなかった情報が形になる瞬間というのは、このように突然やってくるものなのか。

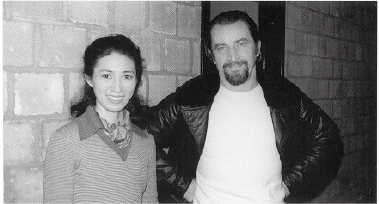

モーリス・ベジャール氏と(1975年)

日本のバレエは東京一極集中の傾向が甚だしい、とはたびたび指摘されていることだが、いっぽうで地方の若いダンサーが東京を経ずに直接世界へ出て行くケースは、近年珍しいことではない。だがそれよりずっと早い時期に、機を逃さず海外で研鑽を積み、地元に腰を据えて本格的な指導や上演活動を続けてきた人々がいる。その一人である見なみ氏は、どんなバレエ人生を送ってこられたのだろう。

10歳でバレエを始めた少女は

16歳で主宰になった

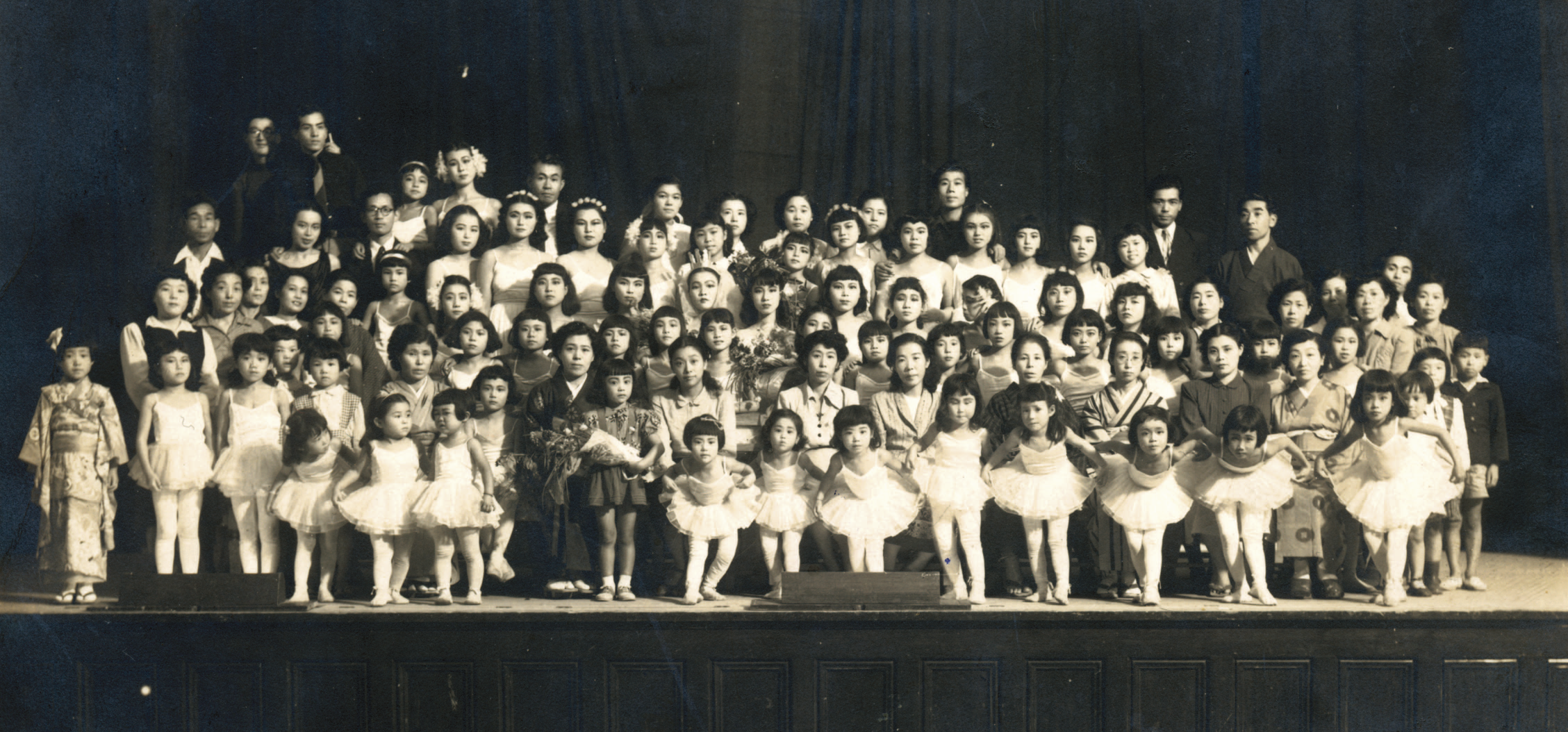

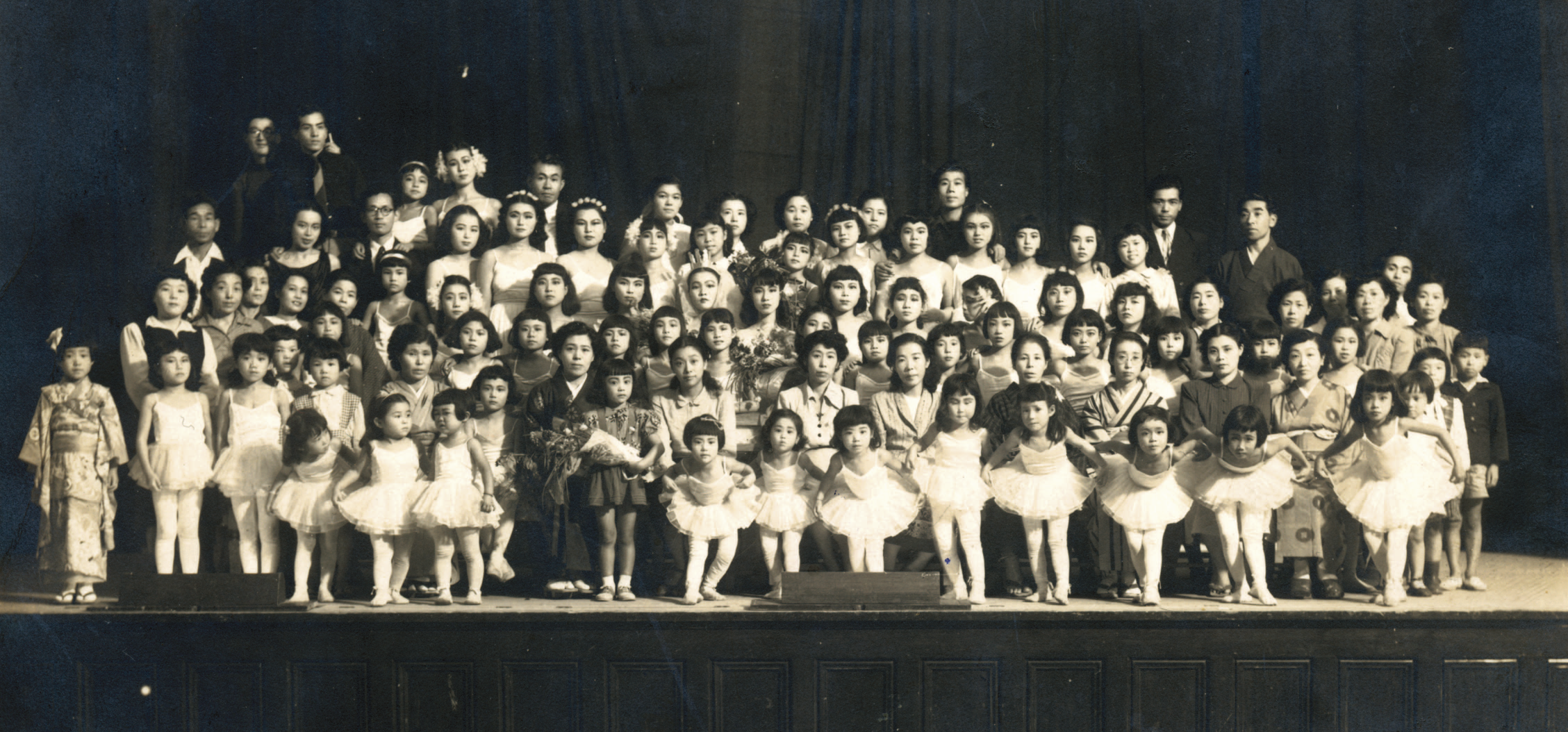

1949年「白鳥会」第1回発表会。前から3列目の真ん中あたり、顔が半分隠れている少女が当時10歳の見なみ

1952年、中学1年生の頃(写真後ろ)

呉服店を営む実業家一家の長女として生まれ、3歳から洋舞(現代舞踊)を始める。1949年、鹿児島で初めてのバレエ研究所として島克平、長野トキ子夫妻が設立した「白鳥会(はくちょうかい)」に入所。バレエの魅力にのめり込み、レッスンに励んだ。その6年後(1955年)恩師夫妻が鹿児島を離れることになり、白鳥会の運営を託される。いきなり、と言っていいだろう。まだ16歳で高校1年生。白鳥見なみという名もじつはこのとき授けられたものだが、そこに込められた“南のスワン”の願意のとおり、彼女と白鳥会改め白鳥バレエ団は大きく羽ばたいていくことになる。

1955年、当時の見なみについて報じた新聞記事

県下一の進学校で学業との両立に苦心しながら(バレエが理由の早退を許されず、下校後に大急ぎで飛び乗った種子島行きの船がその瞬間に港を離れる……という冷や汗の出るような経験もあったとか)、スタジオでの指導だけでなく作品の創作や県下での公演も実施して行く。そのかたわら東京に通い、恩師夫妻と同じく戦後に旧満州から帰国するという縁のあった小牧正英に師事するなど、自身の技芸を磨くことにも余念がなかった。

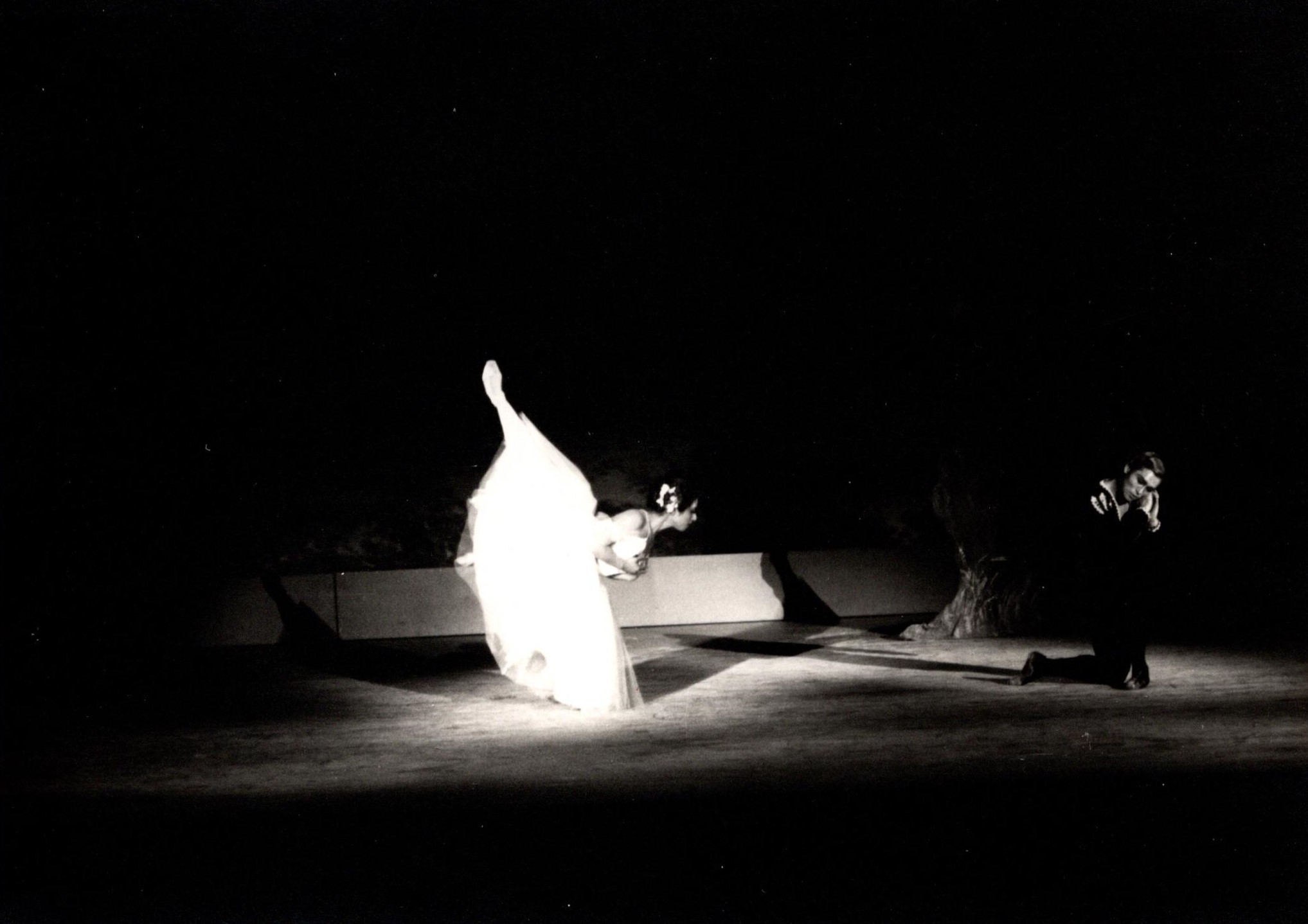

1969年「ジゼル」白鳥見なみ

1959年には鹿児島で初となる『白鳥の湖』『ジゼル』上演も成し遂げ、62年には製菓会社を設立、団員の収入と練習時間を確保するために工場をスタジオの隣に設立する。なんとかしてダンサーを職業として成り立たせたいという、その先進性や実行力に驚かされる。

団の躍進の大きなきっかけとなったのは、1969年の文化庁芸術祭への参加だった。一度は申請が却下され(「地方からの参加は前例がないから」「誰も観たことがなく判断できないから」というのがその理由だったという)、見なみは文化庁に乗り込んで直談判し決定を覆させたという。自ら「私と母は、恐るべき行動に出たのです。」(白鳥バレエ団後援会会報 Swan Lake、vol.9 より。初出は南日本新聞連載コラム「永遠の一瞬」、2018年5月27日)と回想しているが、熱意のほどがここにも伺える。

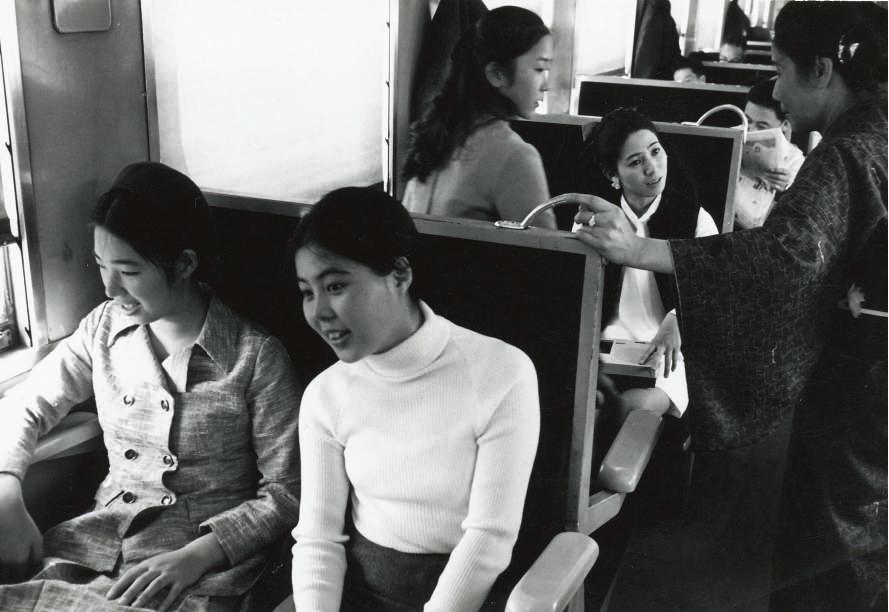

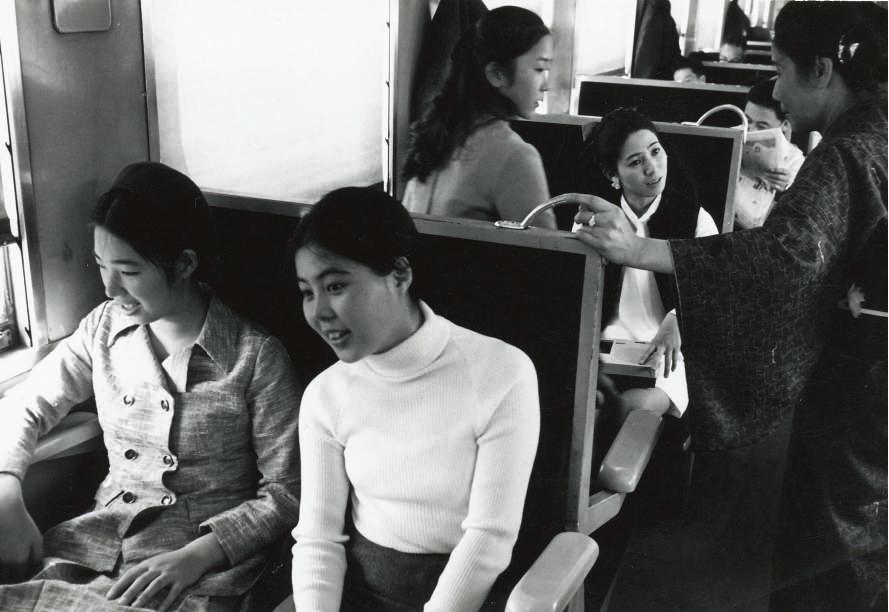

1969年「ヤマトタケル」で地方から初の文化庁芸術祭参加。上京する列車の中で、テープレコーダーで音を確認する見なみ(写真後列中央)

参加作品は、オリジナルの新作『ヤマトタケル』全3幕。

皇子ヤマトタケルと南九州の勇者クマソタケル。その2人の間で揺れ動く、村長の娘クサヒメ。戦いに明け暮れるヤマトタケルの虚しさや人間像、土着の人々の生き生きとした情景。恋の要素が詰め込まれ、ドラマを盛り上げます。

(同上)

日本神話をベースに地元のカラーを打ち出し、バレエの王道を行くロマンスも織り交ぜたこの作品は高く評価された。翌年以降は九州沖縄等各地で上演の機会を得たのをはじめ、近いところでは2014年にバレエ団設立65周年記念として再演されている。その後の『邪馬台』(1973)、『平家物語』(1990)へと繋がっていく、バレエ団の堂々たる個性の表明というべき作品だった。

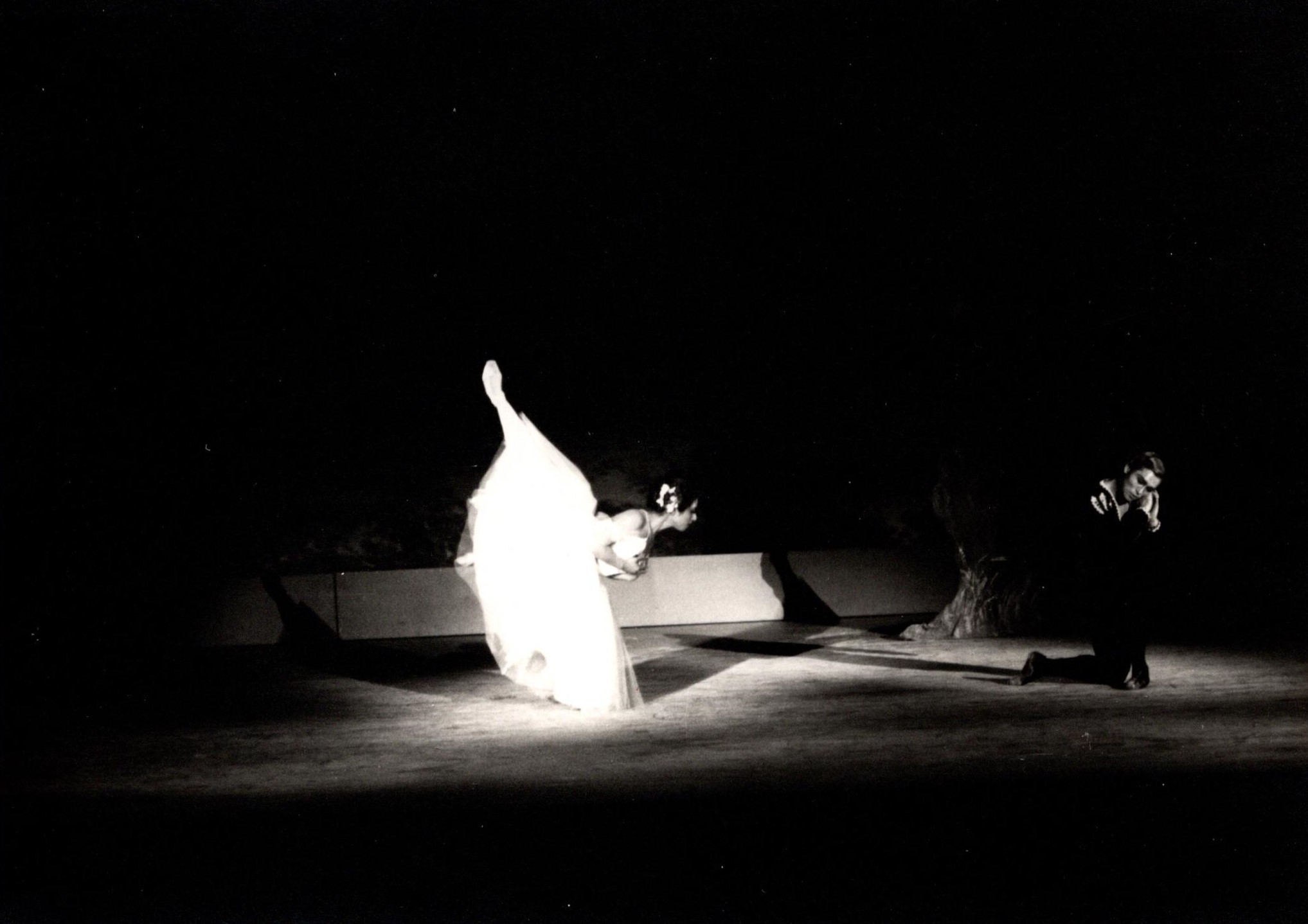

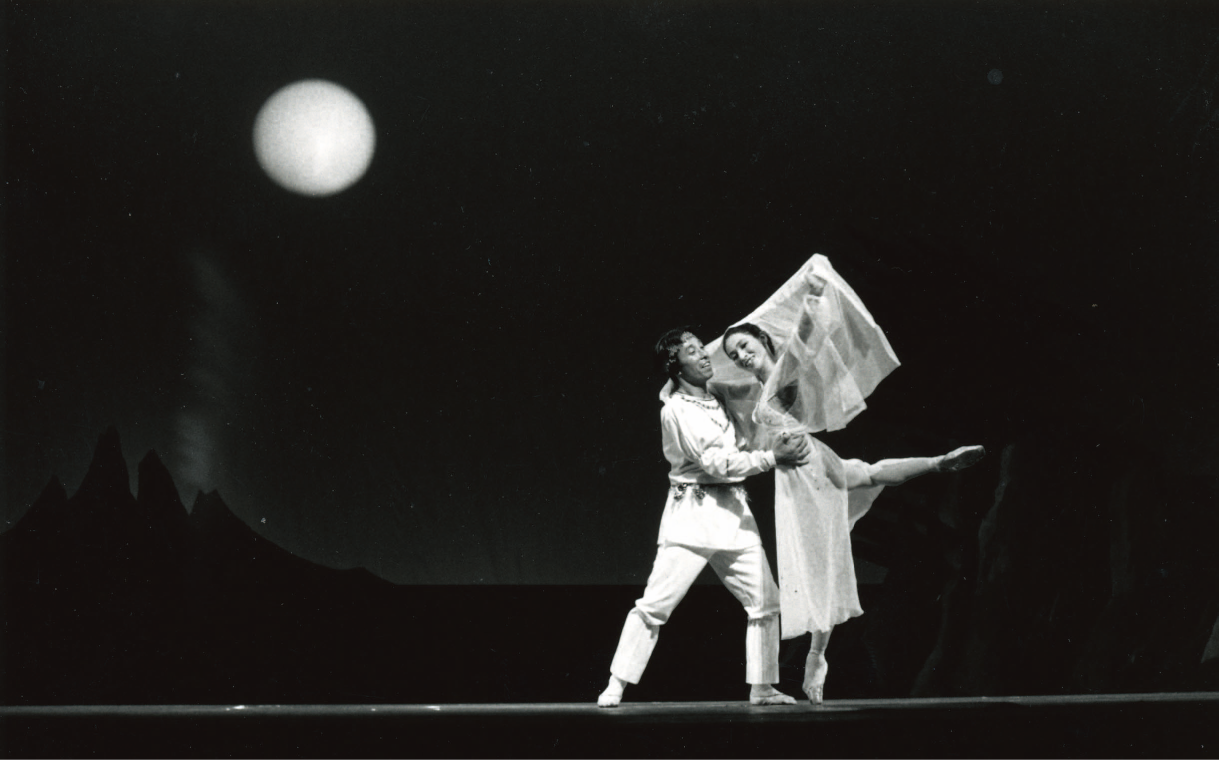

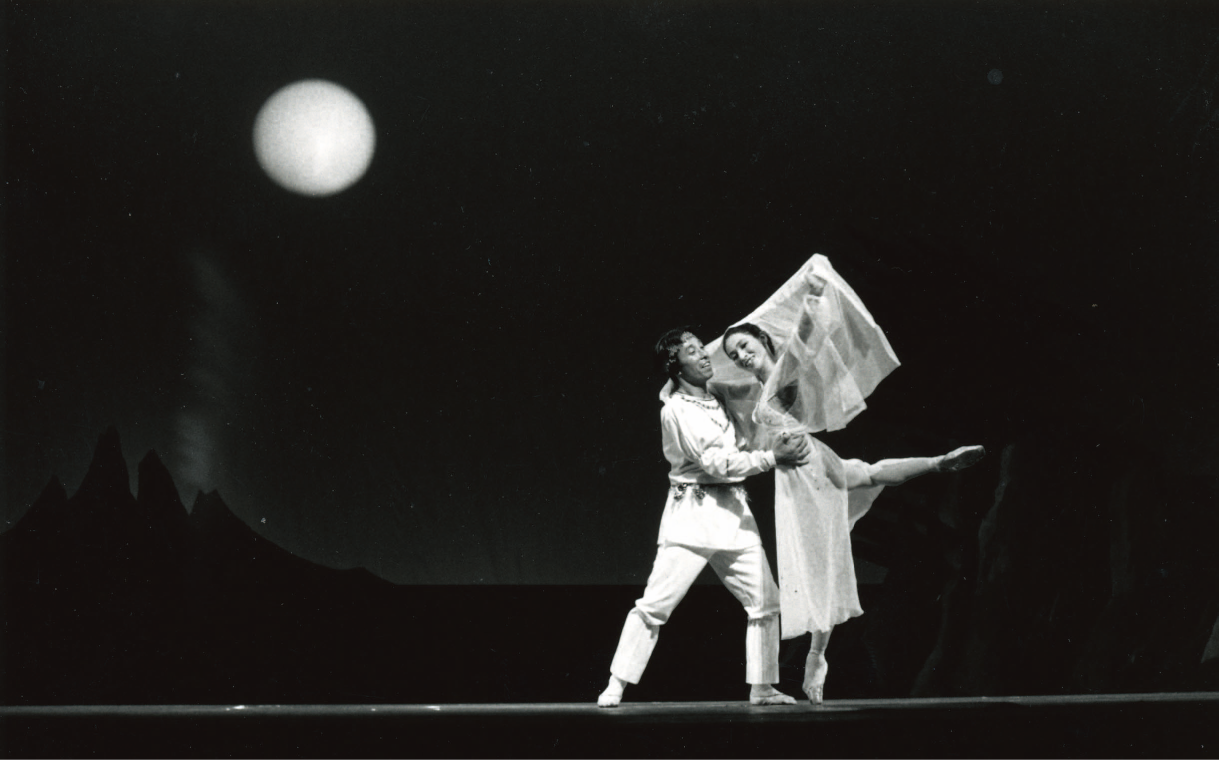

1969年 文化庁芸術祭参加公演「ヤマトタケル」白鳥見なみ(クサヒメ)、藤田彰彦(ヤマトタケル)

1973年 文化庁芸術祭参加公演「邪馬台」白鳥見なみ(卑弥呼)、小林恭(マワカ)

1990年 文化庁芸術祭参加公演「平家物語」全3幕

1970年代から80年代にかけても、冒頭に記した『ボレロ』のエピソードを含む海外研修、パリ・オペラ座やワルシャワ(ポーランド)国立バレエからゲストを招き見なみの主演する『ジゼル』公演、シンガポール芸術祭への招聘公演など積極的な海外交流が続く。そして90年代に入る頃からは見なみやバレエ団への顕彰も相次ぎ、古典の上演と旺盛な創作活動を両輪に本格的な公演活動を続けてきた。

1979年「ジゼル」白鳥見なみ(ジゼル)、ミッシェル・ブルエル(アルブレヒト)

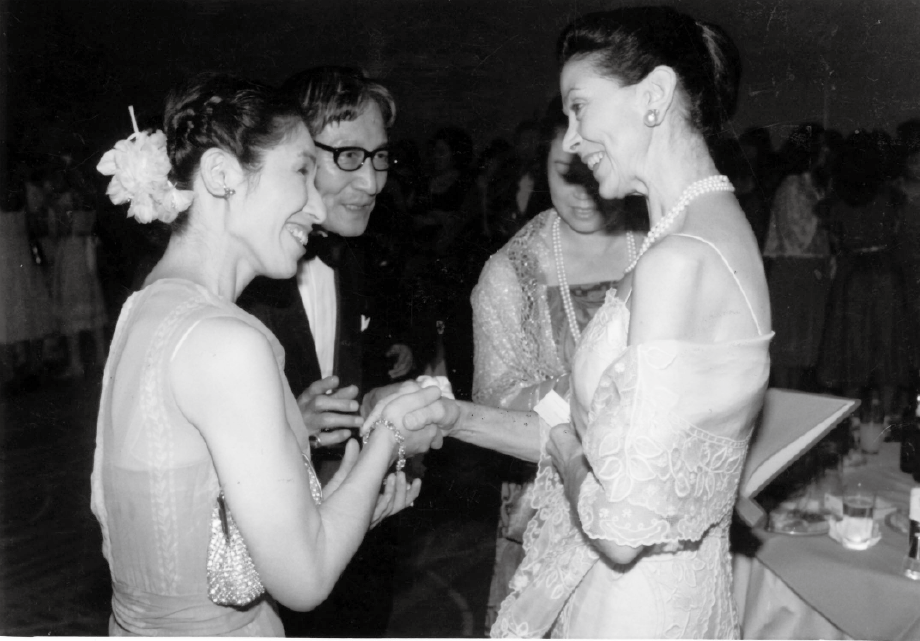

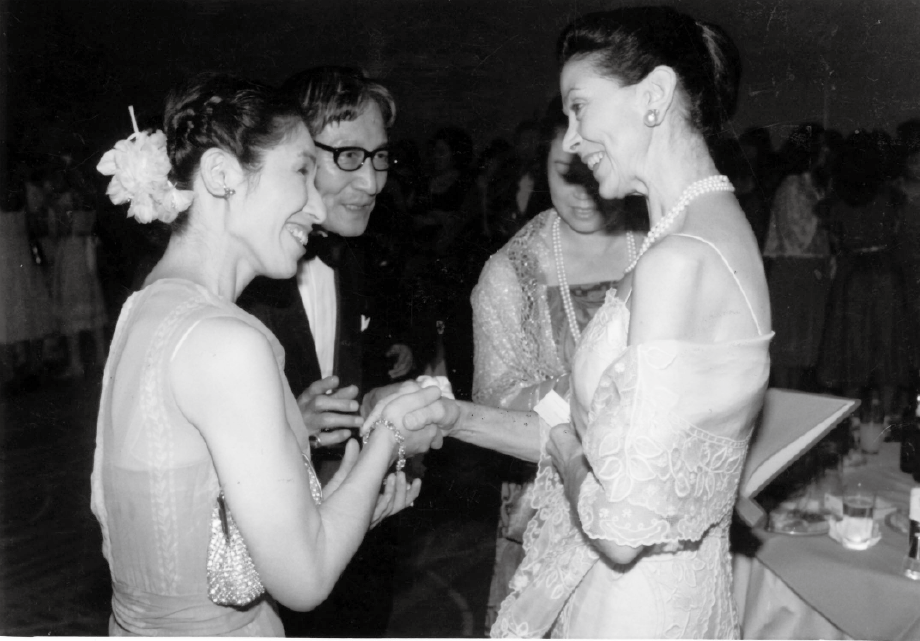

1982年、マーゴ・フォンテイン(写真右)、小牧正英(写真左奥)と

バレエ団は新たな時代へ。

創立75周年記念公演「Life! Life! Life! 〜Swan Route 白鳥の航路〜」

次なる転機は、2009年の白鳥バレエ創立60周年記念公演。これを機に見なみが現役を引退、すでにいくつかの大きな役を引き継いでいた娘・五十鈴が団長となり、バレエ団は新たな時代に入っていく。

2009年 白鳥バレエ創立60周年記念公演「平家物語」白鳥五十鈴(建礼門院徳子)

名前のとおり鈴を張ったような大きな瞳が印象的な美しきプリマは、一時期演劇界に身を置いていたこともあり、また何より「物語が好き」という見なみの創作活動を間近に見ながら成長してきたこともあり、作品志向の強いアーティストである……というのが、2024年11月30日、鹿児島市の川商ホール1にて行われた同団の創立75周年記念公演「Life! Life! Life! 〜Swan Route 白鳥の航路〜」を観ての第一の印象だった。

「Life! Life! Life!〜Swan Route 白鳥の航路〜」第1部より 白鳥見なみ ©飯田耕治

タイトルからも想像されるように、幼少からの見なみの人生を追いながら、それと共にあったバレエ団の歴史とレパートリーを綴る内容である。非常に見応えがあったのは、それが個人の物語を超えて、広く戦後日本の歩みをバレエを軸にたどるかのような開かれた物語であったからだろう。

「Life! Life! Life!」第1部〈バレエへの目覚め〉©飯田耕治

「Life! Life! Life!」第1部〈新米先生の日常〉©飯田耕治

「バレエへの目覚め」「高校1年生」「新米先生の日常」と進む中で描かれる昭和のお茶の間、白いブラウスにロングスカート姿の指導者(樋之口明子)や見なみ(幼少期は大薗明日実、高校生からは宇都咲々葉)の素直な輝きに、古き良き時代を追体験するような想いを誘われる。現在の見なみがゆったりと椅子に座り映像の中の自分を見つめる一景も趣き深い。さらに「メロディー」では、グルックの調べに載せて本人が踊る。パートナーのニコライ・ヴィユウジャーニン(ゲスト)によるリフトは軽やかで、サポートされてのデヴェロッペも高々と。一生をバレエに捧げてきた人だからこその、清廉の境地ともいうべき空気が舞台に流れる。

「Life! Life! Life!」第1部〈メロディー〉白鳥見なみ、ニコライ・ヴィユウジャーニン ©飯田耕治

第1部の大きな見どころとしてはさらに、『パキータ』のグラン・パがあった。まずはその舞台稽古の様子から始まり、ダンサーたちに白鳥五十鈴演じる指導者=見なみが矢継ぎ早に注意を与える。その間、舞台はがらんどうのままだ。最後の励ましの言葉に続いて「本番行きます!」のコールがあり、劇場の緞帳の内側にしつらえてあった赤いオペラ・カーテンがするすると下がる。これが第一の驚きだが、序曲が始まりそれが両側に引き上がると、そこは本番の舞台。剥き出しだった舞台奥は、19世紀の歌劇場の豪華な内装に変わっている。まさに舞台のマジック。主演の大茂ソニア、河島真之(ゲスト)は形がよく、アンサンブルの真摯さにも好感が持てた。何より、劇中劇という体裁を取りながら正統派の古典バレエを独立した一場面として示したところに、バレエ団の矜持を感じたことである。

「Life! Life! Life!」第1部「パキータ」のリハーサルの場面 ©飯田耕治

「Life! Life! Life!」第1部「パキータ」大茂ソニア、河島真之 ©飯田耕治

第2部にも同様に、それだけで一つの作品と呼べる場面が含まれている。こちらは五十鈴の演出振付による新作、「パンドラ『サロメ』序章〜7つのベールの踊り」。囚われの預言者ヨカナーンに恋し、自分を拒む彼の首を所望する王女サロメの物語は、彼女が義父ヘロデ王に無理難題を呑ませるための妖艶な「7つのヴェールの踊り」とともによく知られている。本作でももちろん、最大の見せ場は五十鈴自身の踊るこのソロである。はじめは真紅のローブをまとって登場し(それがまた、渋く重厚な色彩の衣裳で周囲の登場人物たちの人なかで一際目を惹く)、続いては紫のハーレム・パンツ風の衣裳へと変わる。多彩な身体の表情がすなわちヨカナーンへの欲望や複雑な愛憎、陶酔感やかすかな怯えなどを伝えて、固唾を呑んで見守るしかない緊張感が高まる。

「Life! Life! Life!」第2部「パンドラ『サロメ』序章~7つのベールの踊り」白鳥五十鈴 ©イージービデオ企画

「Life! Life! Life!」第2部「パンドラ『サロメ』序章~7つのベールの踊り」白鳥五十鈴 ©飯田耕治

下手よりに設えられた牢獄の中にみじろぎもせず立つヨカナーン(ヴィユウジャーニン)の、照明(足立恒)が浮き上がらせる輪郭の美しさや無言の圧ともいえる存在感も、サロメを執着させるに相応しいものだった。何よりこれが、複数のソリスト役や大小のキャラクター・ダンスの群舞、子役たちも多彩に用い、規模の大きな一幕の作品としたところに見応えがある。“どう物語るか”“このバレエ団に何がふさわしいか”を、考え抜いて作られたものと感じた。

「Life! Life! Life!」第2部「アムリタ『鳳凰HoOh』」上妻花 ©飯田耕治

続く「アムリタ『鳳凰HoOh』」では、日本版火の鳥というべき生命力を跳躍の続くソロ・パートで横溢させた上妻花、先にも記した団の代表的なレパートリーの主要人物である平清盛(河島)、源義経(酒匂麗・ゲスト)、ヤマトタケル(柳元隆太郎)、クマソタケル(ヴィユウジャーニン)らが短い情景の中にも際立った個性を発揮し、各作品のエッセンスを垣間見せてもらったように感じた。最後は全出演者に迎えられて再び見なみが登場、格別の高揚感のうちに幕を下ろした。

「Life! Life! Life!」第2部「涅槃」白鳥見なみ、(写真手前左から時計回りに)柳元隆太郎、河島真之、酒匂麗、ニコライ・ヴィユウジャーニン ©飯田耕治

五十鈴が節目の年の公演に込めたのは、伝統の振り返りと現在の立ち位置の確認のみならず、「100周年に向けてのエネルギーにしたい」という思いだったという。「公演は2年に1回ペースがやっと」と言うが、これからも着実に実績を重ね、成長を続けてほしいと心から願いたくなる公演だった。

「Life! Life! Life!」カーテンコールより ©イージービデオ企画